第一章・題辞

「驚くべき夜であつた。親愛なる読者よ、それはわれわれが若いときにのみ在り得るやうな夜であつた。空は一面星に飾られ非常に輝かしかったので、それを見ると、こんな空の下に種々の不機嫌な、片意地な人間が果して生存し得られるものだらうかと、思はず自問せざるをえなかつたほどである。これもしかし、やはり若々しい質問である。親愛なる読者よ、甚だ若々しいものだが、読者の魂へ、神がより一層しばしばこれを御送り下さるやうに……。」(ドストエフスキー、米川正夫訳『白夜』)

* * *

堀田善衛の自伝的な長編小説『若き日の詩人たちの肖像』」(1968年)は、大学受験のために上京した翌日に2.26事件に遭遇した主人公が「赤紙」によって召集されるまでの日々を、若き詩人たちとの交友をとおして司馬遼太郎が「別国」と呼んだ「昭和初期」の重苦しい日々を克明に描き出している。

注目したいのはその第一部のエピグラフには、「驚くべき夜であつた。親愛なる読者よ、それはわれわれが若いときにのみ在り得るやうな夜であつた。」(米川正夫訳)という言葉で始まるドストエフスキーの『白夜』の文章が置かれていることである(以下、引用は集英社文庫、1977年による)。

しかも、第一部の終わり近くではナチスの宣伝相ゲッベルスの演説から「なんという乱暴な……。なんという野蛮な……。」という「異様な衝撃」を受けたと記した後で、再び『白夜』の文章を引用した作者は、「若者は、星を見上げて、つい近頃に読んだある小説の書き出しのところを思い出しながら、坂を下りて行った」と書き、さらに「小説は、二十七歳のときのドストエフスキーが書いたものの、その書き出しのところであった」と説明している(上巻、115~117頁)。

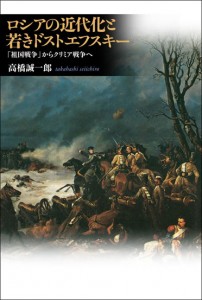

フランス2月革命の余波が全ヨーロッパに及んでいた1848年に書かれたこの作品では、拙著 『ロシアの近代化と若きドストエフスキー ――「祖国戦争」からクリミア戦争へ』(成文社、2007年)の第4章で詳しく考察したように、プーシキンにおける「ペテルブルグのテーマ」や「夢想家」やなど後期の作品に受け継がれる重要なテーマが描かれているばかりでなく、「農奴解放」のテーマも秘められていた。

こうして、文筆活動をとおして農奴の解放や言論の自由と裁判制度の改革を求めていたドストエフスキーは、小説『白夜』を発表した後でペトラシェフスキー・サークルの友人たちとともに捕らえられて偽りの死刑宣告を受けた後で皇帝の恩赦という形でシベリア流刑になっていた。

そのことを想起するならば、拙著でも少し触れたように、堀田善衛がクリミア戦争に向かう時期の専制国家・帝政ロシアとナチスドイツやイタリアと三国同盟を結んで無謀な戦争に突入していくこの時期の大日本帝国との類似性を強く意識していたことはたしかだろう。

なぜならば、「お婆さん(引用者註、母親の年の離れた姉)の言うところを信ずるとすれば、明治の二十年代には、何か素晴らしいことがあったように思われる。それこそ“青春”ということばにふさわしいようななにかがあったように思われる。そうして、その青春は短くて夭折(ようせつ)した」と記されている『若き日の詩人たちの肖像』では(下、22)、大阪事件や北村透谷のことにも触れられているからである(10,37)。

それゆえこの自伝的な長編小説を読み返した時に私は、北村透谷など明治の『文学界』の同人たちとの交友を描いた島崎藤村の自伝的な長編小説『春』を連想した。

それは長編小説『春』でも内田魯庵訳の『罪と罰』が取り上げられているばかりでなく、頼山陽の歴史観を賛美した山路愛山の史論「頼襄(のぼる)を論ず」を批判したことで「人生相渉論争」と呼ばれる激しい論争に巻き込まれ、生活苦も重なって自殺した北村透谷の生き方や理念も描かれているためであった。

しかも、拙論「北村透谷と島崎藤村――「教育勅語」の考察と社会観の深まり」(『世界文学』第125号)で考察したように、この論争の背景には「教育勅語」の発布の後で起きた「不敬事件」があった。そのことを考慮するならば、自殺した芥川龍之介に対する小林秀雄の批判の構造が、透谷の自殺後も徳富蘇峰の「民友社」が透谷や『文学界』への批判を続けていたことときわめて似ていることに気付く。

それゆえ、『若き日の詩人たちの肖像』で将来に対する「ぼんやりした不安」を記して自殺した芥川龍之介の遺書についてたびたび言及されているのは、文芸評論家の小林秀雄(1902~83)のドストエフスキー論を強く意識していたためではないかと思われる。

なぜならば、小林秀雄がドストエフスキー作品の本格的な考察への意欲を記したのは、日本が国際連盟から脱退して国際関係において孤立を深めるとともに、国内では京都帝国大学で滝川事件が起きるなど検閲の強化が進む前年の1932(昭和7)年のことだったからである。

このような時期に発表した評論「現代文学の不安」で、「だが今、こん度こそは本当に彼を理解しなければならぬ時が来たらしい」とドストエフスキーについて記した小林は、「この絶望した詩人たちの最も傷ましい典型は芥川龍之介であつた。多くの批評家が、芥川氏を近代知識人の宿命を体現した人物として論じてゐる。私は誤りであると思ふ」と書き、芥川を「人間一人描き得なかつたエッセイスト」と規定していた(『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』成文社、2014年、17頁)。

そして、『地下室の手記』以降はドストエフスキーが前期の人道的な考えを棄てたと主張したシェストフの考えを受け継いだ小林秀雄は、その後、次々とドストエフスキー論を発表するが、帝政ロシアにおける「憲法」の欠如や検閲などの問題をより明確に示唆していた第一作『貧しき人々』から『白夜』に至る初期作品をほとんど論じていない。

一方、芥川龍之介はドストエフスキーの創作方法の特徴をよく理解していた作家であり、ことに短編「藪の中」(1922)では「一つの事件」を三人のそれぞれの見方をとおして描くことで、客観的に見えた「一つの事件」が全く異なった「事件」に見えることを明らかにして、現代の「歴史認識」の問題にもつながるような「事実」の認識の問題を提起していた。

そして、1922年に書いた小説『将軍』で日露戦争時の突撃の悲惨さだけでなく、父と子の会話をとおして軍人を軍神化することの問題を描いていた芥川龍之介は、治安維持法の発布から2年後の昭和2年に自殺する前には小説『河童』で検閲制度など当時の日本社会を痛烈に風刺していた。

『若き日の詩人たちの肖像』の後半では作家の堀辰雄をモデルとした「成宗の先生」との交友が描かれるようになるが、よく知られているように芥川龍之介との深い交友があった堀辰雄は卒論で「芥川龍之介論」を書き、自伝的な作品『聖家族』(昭和5年)の初版には「私はこの書を芥川龍之介先生の霊前にささげたいと思ふ」という献辞を付けるほど龍之介を深く敬愛していた作家だった。

堀辰雄の「風立ちぬ」(1936-37年)は宮崎駿監督が映画の題名としたことで再び脚光を浴びたが、注目したいのは、主人公が「成宗の先生」の自宅のそばを通りかかった際に「この家の詩人小説家は肺病で、日本語の小説によくもまあ、と思われるほどにしゃれた、純西洋風な題をつける人であった」とその作風を思い出した後で、再び主人公が暗唱していた『白夜』の冒頭の文章が引用されていることである。

そして、その箇所を「ぶつぶつと口のなかでとなえてみていて、こういう文章こそ若くなければ書けなかったものだったろう、と気付いた」と記した堀田は、「二十七歳のドストエフスキーは、カラマーゾフでもラスコルニコフでもまだまだなかったのだ。けれども、この文章ならば、あるときのムイシュキン公爵の口から出て、それを若者が自分の耳で直接公爵から聞くとしても、そう不思議でも不自然でもないだろう……」と続けていた。

この記述からは、初期と後期のドストエフスキー作品が全く断絶していると解釈していた小林秀雄とは異なり、『白夜』と『白痴』の主人公との連続性を見ていることが分かる。

映画《風立ちぬ》では主人公が、戦闘機「零戦」の設計者・堀越二郎の伝記を踏まえて主人公像が形成されていることが話題となったが、主人公の内面はむしろ堀辰雄の作品世界からの影響によって形づくられていると思われる(『ゴジラの哀しみ――映画《ゴジラ》から映画《永遠の0(ゼロ)》へ』のべる出版企画、2016年、147~162頁)。

しかも、宮崎駿は敬愛する堀田善衛と司馬遼太郎との鼎談(『時代の風音』朝日文庫、1997年)の際に司会をしているが、そこでは芥川龍之介の死が堀辰雄の作品ばかりでなく、堀田の『若き日の詩人たちの肖像』を踏まえて語られている可能性が高いのである。

それゆえ、私は日本の近代文学の専門家ではないが、ドストエフスキー研究者の視点から『若き日の詩人たちの肖像』をより詳しく分析することにしたい。

そのことにより帝政ロシアに先駆けて「憲法」を持った日本が、なぜ昭和初期には「無憲法」の状態に陥って無謀な戦争へと突入し、そして戦後72年経った現在、「立憲主義」を否定する動きが起きているのかにも迫ることができるだろう。

(2017年11月8日、加筆、書影を追加。11月28日、第一章の題辞全文を追加。12月28日、加筆)