はじめに

『白痴』の発表から一五〇周年に当たる二〇一八年にブルガリアのソフィア大学で開催された国際ドストエフスキー・シンポジウムの円卓会議では映画《白痴》が取り上げられました。

(ソフィア大学、出典はブルガリア語版「ウィキペディア」)

(ソフィア大学、出典はブルガリア語版「ウィキペディア」)

それゆえ、私はこのシンポジウムでは黒澤映画《白痴》における治癒者としての亀田(ムィシキン)の形象に注目することで、黒澤映画における医者の形象の深まりとその意義を明らかにしようとしました。

実は、黒澤明監督が映画化した長編小説『白痴』でも、シュネイデル教授をはじめ、有名な外科医ピロゴフ、そしてクリミア戦争の際に医師として活躍した「爺さん将軍」などがしばしば言及されています。ガヴリーラ(香山陸郎)から「いったいあなたは医者だとでもいうのですか?」と問い質されたムィシキン(亀田欽司)も、ロゴージン(赤間伝吉)に対してはナスターシヤ(那須妙子)について「あの人は体も心もひどく病んでいる。とりわけ頭がね。そしてぼくに言わせれば、十分な介護を必要としている」と説明していたのです。

残念ながら、今回の開催が急遽決まったこともあり千葉大学で行われた「国際ドストエフスキー集会」の時ほどは、黒澤映画の研究者が参加しておらず、映画《白痴》以外の作品についてはあまり知られていなかったようでした。

しかし、円卓会議では黒澤明研究会の運営委員・槙田寿文氏の世界各国の黒澤映画のポスターを集めた展覧会と映画『白痴』の失われた十四分)についての発表がブルガリア語への通訳付きで行われた。また、シンポジウムで「ドストエフスキーにおける癒しの人間学序節――ムィシュキン公爵のイデー・フィクスを軸に」(『ドストエーフスキイ広場』第28号参照)を発表された清水孝純氏の映画《白痴》論の発表も行われ、国際的な場で黒澤映画の意義を広めることができたのは有意義だったと感じています。

発表時間が短くて言及できなかった個所を補いながらシンポジウムと「円卓会議」で行った二つの発表をまとめた論考が、『会誌』41号に掲載されました。以下に、「はじめに」と「国際ドストエフスキー・シンポジウム」についてふれた第一節を省いた形で『会誌』に掲載された論考に一部加筆して転載します。

1,映画《白痴》の意義――『罪と罰』と『白痴』の受容をとおして

ドストエフスキーは長編小説『白痴』の構想について一八六八年一月一日の手紙で「この長編の主要な意図は本当に美しい人間を描くことです」と記していました。

若い頃からドストエフスキーの作品に親しんでいた黒澤明監督はそのような作者の意図を踏まえて第二次世界大戦の終了から数年後の一九五一年に映画《白痴》を公開して、場所と時代、登場人物を変更しながらも、二つの家族の関係と女主人公の苦悩などを主人公の視線をとおして『白痴』の世界を正確に描き出していました。

観客の入りを重視した会社側から大幅な削除を命じられて、作品は二時間四六分に短縮されたために映画《白痴》は、興行的には失敗して多くの日本の評論家からも「失敗作」と見なされました。

しかし、インタビューで黒澤明は次のように語っていました。「この作品は外国ではとても評判がよくて、特にソビエトではとても気に入られているのです。毎年何回か上映するのですが、それでもまだ見たい人があまりにも多くて、まだ見られないという人か随分いるのです」(『黒澤明 夢のあしあと』共同通信社、三四三頁)。

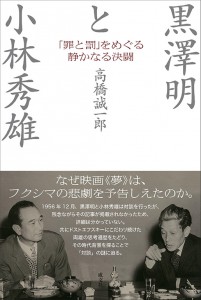

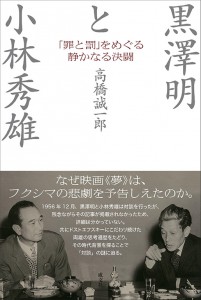

では、日本と東欧圏におけるこのような映画《白痴》の評価の違いはどこにあるのでしょうか。私は黒澤映画《白痴》が文芸評論家・小林秀雄の『罪と罰』や『白痴』の解釈を根底から覆すような解釈を示したのに対し、ドストエフスキー論の権威とされていた小林がこの映画を完全に無視したことが一因だと考えています。

それゆえ、ここでは近著『「罪と罰」の受容と「立憲主義」の危機――北村透谷から島崎藤村へ』(成文社)にも言及しながら、日本における『罪と罰』の受容までの流れをまず確認します。その後で、小林秀雄と黒澤明とのドストエフスキー解釈をめぐる「静かなる決闘」をとおして黒澤における『白痴』のテーマの深化を考察します。

日本では徳川時代に厳しく弾圧されていたキリスト教が解禁になったのは、ようやく一八七三年のことでした。しかし、日本が開国に踏み切ってからはキリスト教にたいする青年層の知識と理解は増え続けていました。

日本で憲法が発布された一八八九年に、長編小説『罪と罰』を英訳で読んで、殺人の罪を犯した主人公が、「だんだん良心を責められて自首するに到る」筋から強い感銘を受けた内田魯庵は、二葉亭四迷の力も借りて長編小説を訳出したのです。

残念ながら、売れ行きが思わしくなかったこともあり魯庵はこの長編小説の前半部分を訳したのみで終わりましたが、この翻訳から強い衝撃を受けたのが、「『罪と罰』の殺人罪」を著わした北村透谷でした。ここで彼は、「『罪と罰』の殺人の原因を浅薄なりと笑ひて斥(しりぞ)くるようの事なかるべし」と書いて、勧善懲悪的な『罪と罰』論を厳しく批判するとともに、ラスコーリニコフの「非凡人の理論」の危険性を鋭く指摘していました。

一方、『文学界』の同人でもあった親友の島崎藤村は、『罪と罰』の筋や人物体系を詳しく研究して日露戦争後に長編小説『破戒』を自費出版しました。注目したいのは藤村が、「教育勅語」の「忠孝」の理念を説く校長や教員、議員たちの言動をとおして、現在の一部与党系議員や評論家によるヘイトスピーチに近いような用語による差別が広まっていたことを具体的に描いていたことです。

さらに日本の『罪と罰』論ではあまり重視されていない「良心」の問題も、「世に従う」父親の価値観と師・猪子との価値観との間で苦しむ丑松の心の葛藤をとおしてきちんと描かれていることです。

このような透谷や藤村の「良心」理解の深さには、かれらが一時は洗礼を受けていたこともかかわっていると思われます。なぜならば、キリスト教会でも「免罪符」を乱発するなどの腐敗が目立つようになってきた際にも、神の代理人としての地位が与えられていた教皇を正面から批判することは許されませんでしたが、権力者が不正を行っている場合にはそれを正すことのできる〈内的法廷〉としての重要な役割が「知」の働きを持つ「良心」に与えられたのです。帝政ロシアにおいても皇帝が絶対的な権力を持っていましたので、それに対抗できるような「良心」の働きが重要視されたのですが、その一方で革命が近づくと「良心」の過激な解釈もなされるようになったのです。

自らをナポレオンのような「非凡人」であると考えて、「悪人」と規定した「高利貸しの老婆」の殺害を正当化した主人公を描いた長編小説『罪と罰』でも、「良心に照らして流血を認める」ということが可能かという問題がラスコーリニコフと司法取調官ポルフィーリイとの間で論じられています。そして、それは主人公の心理や夢の描写をとおして詳しく検証されており、エピローグに記されているラスコーリニコフの「人類滅亡の悪夢」には、こうした精緻で注意深い考察の結論が象徴的に示されているのです。

明治初期の独裁的な藩閥政府との長い戦いを経て「憲法」を獲得した時代を体験していた内田魯庵や北村透谷、そして島崎藤村たちも、権力者からの自立や言論の自由などを保証し、個人の行動をも決定する「良心」の重要性を深く認識していたといえるでしょう。

なお、『破戒』は一九三〇年にロシア語訳が出版されましたが、黒澤映画《天国と地獄》が公開される前年の一九六二年には、市川崑監督の映画《破戒》が、市川雷蔵が主役の瀬川丑松を、彼の師・猪子蓮太郎を三國連太郎、学友の土屋銀之助を長門裕之、風間志保を藤村志保が演じるという豪華なキャストで公開されました。

(映画《破戒》、1962年、角川映画。脚本:和田夏十。図版は紀伊國屋書店のサイトより)

黒澤映画との関連で注意を払いたいのは、『罪と罰』のあとで『虐げられた人々』の訳を行い、後にはトルストイの『復活』も邦訳した内田魯庵が、できれば『白痴』も訳したいとの願いも記していたことです。

戦時中の一九四三年に公開された映画《愛の世界・山猫とみの話》ですでに『虐げられた人々』のネリー像を踏まえて脚本(ペンネームは「黒川慎」)を書いていた黒澤明が、一九六五年の映画《赤ひげ》でネリー像を掘り下げていることを考えるならば、一九五一年に映画《白痴》を公開した黒澤明のドストエフスキー理解は島崎藤村などの流れに連なっているといえるでしょう。

一方、文芸評論家の小林秀雄は「天皇機関説」事件で日本の「立憲主義」が崩壊する前年の一九三四年に書いた「『罪と罰』についてⅠ」で、弁護士ルージンや司法取調官ポルフィーリイとの白熱した会話などを省いて「超人主義の破滅とかキリスト教的愛への復帰とかいふ人口に膾炙したラスコオリニコフ解釈では到底明瞭にとき難い謎がある」と解釈していました。

さらに、主人公ラスコーリニコフの「良心の呵責」を否定した小林秀雄は、「来るべき『白痴』はこの憂愁の一段と兇暴な純化であつた。ムイシュキンはスイスから還つたのではない、シベリヤから還つたのである」という大胆な解釈を示したのです。

こうして、ムィシキンを「罪の意識も罰の意識も」ついに現れなかったラスコーリニコフと結びつけた小林は、ナスターシヤをも「この作者が好んで描く言はば自意識上のサディストでありマゾヒストである」と規定し、『白痴』の結末の異常性を強調して「悪魔に魂を売り渡して了つたこれらの人間」によって「繰り広げられるものはたゞ三つの生命が滅んで行く無気味な光景だ」と記していました。

「殺すなかれ」と語るムィシキンを否定的に解釈したこのような小林秀雄の『白痴』論は、戦争を拡大していた軍部の方針に「忖度」したものだったといえるでしょう。しかし、戦後も自分のドストエフスキー観を大きく変更することはなかった小林秀雄は、その後「評論の神様」として称賛されるようになるのです。

そして、このような小林の解釈を受け入れた亀山郁夫氏も二〇〇四年に出版した『ドストエフスキー ――父殺しの文学』(NHK出版)で、貴族トーツキーによる性的な犯罪の被害者だったナスターシヤがマゾヒストだった可能性があるとし、ムィシキンをロゴージンにナスターシヤの殺害を「使嗾(しそう)」した「悪魔」であると解釈しました。

黒澤もインタビューでは小林にも言及しながら、ナスターシヤ殺害後のこの暗い場面にも言及しています。しかし、映画《白痴》のラストシーンで黒澤は、綾子(アグラーヤ)に「白痴だったのは私たちだわ」と語らせていたのです。

『白痴』では一晩をムィシキンと語りあかしたロゴージンが、裁判ではきわめて率直に罪を認めて刑に服したと記されていることに留意するならば、ドストエフスキーはラスコーリニコフと同様にロゴージンにも「復活」の可能性を見ていたといえるでしょう。つまり、黒澤明は小林秀雄的な『白痴』観を映画《白痴》で映像をとおして痛烈に批判していたのです。

2、映画《白痴》と黒澤映画における「医師」のテーマ

映画《白痴》の前にも黒澤明は小林秀雄のドストエフスキー観を暗に批判するような映画を戦後に相次いで発表していました。

たとえば、終戦直後の一九四六年に黒澤は一九三五年の「天皇機関説事件」の前触れとなった滝川事件を背景にした《わが青春に悔なし》を公開して女性の自立を映像化していました。この滝川事件は、農奴の娘だったカチューシャと関係を持ちながら捨てても、「良心の痛み」も感じなかった貴族ネフリュードフの精神的な甦生を描いた長編小説トルストイの『復活』をとおして、法律の重要性を指摘していた滝沢教授の言説が咎められていたのです。

→わが青春に悔なし No Regrets for Our Youth 1946 Opening Kurosawa …

この意味で注目したいのは、『破戒』と『罪と罰』との類似性に言及していた評論家の木村毅がこう書いていたことです。「トルストイは、ドストイエフスキーを最高に評価し、殊に『罪と罰』を感歎して措かなかった。したがってその『復活』は、藤村の『破戒』ほど露骨でないが、『罪と罰』の影響を受けたこと掩い難く、(中略)魯庵が『罪と罰』についで、『復活』の訳に心血を注いだのは、ひとつの系統を追うたものと云える」(『明治翻訳文学集』「解説」)。

実際、日露戦争の時期に『復活』の翻訳を連載した内田魯庵は、この長編小説の意義を次のように記していました。「社会の暗黒裡に潜める罪悪を解剖すると同時に不完全なる社会組織、強者のみに有利なる法律、誤りたる道徳等のために如何に無垢なる人心が汚され無辜なる良民が犠牲となるかを明らかにす」。

「円卓会議」では黒澤監督がインタビューで言及していた映画《白痴》のシーンだけでなく、《酔いどれ天使》(一九四八)、《静かなる決闘》(一九四九)、《赤ひげ》(一九六五)など医師が非常に重要な役割を演じている映画と、私が『白痴』三部作とも考えている映画《醜聞》(一九五〇)と《生きる》(一九五二)などの六作品から重要な場面を、松澤朝夫・元会員の技術援助と堀伸雄会員の協力で約一一分に編集したものを解説しながら上映しました。

ここではそれらのシーンを簡単な説明を補いながら紹介したいと思いますが、その前に黒澤が盟友・木下恵介監督のために書いた脚本による映画《肖像》(一九四八)の内容を簡単に見ておくことにします。なぜならば、『白痴』ではムィシキンの観察力や絵画論が強調されていましたが、この映画の老年の画家はムィシキンを想起させるばかりでなく、肖像画のモデルのミドリ(悪徳不動産屋の愛人)もナスターシヤを思い起こさせるからです。

たとえば、映画《白痴》で亀田(ムィシキン)は、写真館に掲示されている那須妙子(ナスターシヤ)の写真をみつめて、「綺麗ですねえ」と同意しながらも、「……しかし、何だかこの顔を見ていると胸が痛くなる」と続けていました。肖像画を描こうとした老画家も「でも、どうして、私なんか」と尋ねられると、「なんて言いますかな……不思議なかげがあるんですよ、あなたの顔には」と説明しているのです。

しかも、あばずれを装っていたミドリは画家の義理の娘・久美子から「いいえ……どんな不幸が今のような境遇に貴女を追い込んだのか知らないけれど……本当は……貴女はやっぱり、お父さんが描いたような貴女に違いないんです」と説得されます。

(黒澤明 DVDコレクション 32号『肖像』 [分冊百科] |、書影は「アマゾン」)

その台詞もムィシキンがナスターシヤに「あなたは苦しんだあげくに、ひどい地獄から清いままで出てきたのです」と語った言葉を思い起こさせ、ミドリは結末近くで「死んだつもりで、出直して見るんだわ」と同じ稼業だった芳子に自立への決意を語ったのでした。

こうして黒澤は老画家の肖像画をとおして、真実を見抜く観察眼の必要性と辛くても「事実」を見る勇気が、状況を変える唯一の方法であることをこの脚本で強調していたのであり、それは映画《白痴》の亀田(ムィシキン)像に直結しているのです。

同じ年に公開された映画《酔いどれ天使》からは怪我をして駆け込んできたやくざの松永(三船)を医師の真田(志村喬)が治療する冒頭の「診察室」のシーンと、汚物の山やメタンの泡や捨てられた人形が浮いている湿地のほとりに佇む松永が真田から「そいつらときれいさっぱり手を切らねえ限り、お前はダメだな」と説得されたあとで松永が見る悪夢のシーンを紹介しました。

(ポスターの図版は「ウィキペディア」より)

(ポスターの図版は「ウィキペディア」より)

ここで松永は海辺の棺を斧で割ると棺の中に死んだ自分が横たわっているのを見て驚いて逃げ出すのですが、このシーンは松永の最期を予告しているばかりでなく、復員兵の亀田が北海道に向かう船の三等室で夜中に悲鳴をあげ、戦犯として死刑の宣告を受け、銃殺される場面を夢に見たと赤間に説明する場面にもつながっていると思えます。

「憲法」のない帝政ロシアで農奴解放や言論の自由、そして裁判の改革などを求めていたドストエフスキーは、ペトラシェフスキー事件で逮捕され、偽りの死刑宣告を受け、死刑の執行寸前に「皇帝による恩赦」により生命を救われるという体験をしていました。長編小説『白痴』でもムィシキンはギロチンによる死刑を批判しながら、「『殺すなかれ』と教えられているのに、人間が人を殺したからといって、その人間を殺すべきでしょうか? 」と問いかけ、「ぼくがあれを見たのはもう一月も前なのに、いまでも目の前のことのように思い起こされるのです。五回ほど夢にもでてきましたよ」と語っていました。

それゆえ、若きドストエフスキー自身の体験をも重ね合わせた亀田という人物設定は、ドストエフスキーの研究者たちには見事な表現と受け取られたのです。

(松竹製作・配給、1951年、図版は「ウィキペディア」より)。

一九四九年の映画《静かなる決闘》からは、主人公の医師・藤崎(三船敏郎)が、軍医として南方の戦場で豪雨の中のテントで手術を行う主人公の首筋の汗を衛生兵が拭くシーンから、手袋を取り素手で手術をして指先に傷をつけてしまう場面までを紹介しました。

最初は『罪なき罰』と題されていたこの映画では、この際に悪性の病気をうつされた医師の苦悩を「良心」という言葉を用いて描写しつつ、それでも貧しい人々の治療に献身的にあたっている姿を描いていました。ことに、婚約者に「自分は結婚できない」と告げた主人公のセリフからは、黒澤監督のムィシキン観が強く感じられるのです。

(《静かなる決闘》のポスター、図版は「ウィキペディア」より)

映画《生きる》からは、余命わずかなことを知った主人公が「メフィストフェレス」と名乗る人物とともに歓楽街を彷徨する場面と、映画《白痴》上映の前にソフィア大学の学生への短い挨拶の際に劇《その前夜》との関連でふれた「ゴンドラの唄」を歌うシーンを流しました。

ことに最初のシーンは余命わずかなことを知り絶望に陥ったイッポリートをめぐる長編小説『白痴』のエピソードが上手に組み込まれていると思われるからです。

→生きる(プレビュー) – YouTube

メインテーマの映画《白痴》からは、冒頭の夜の連絡船の場面と、有名な写真館の前での妙子の写真を見つめる亀田に赤間が「どうしたんだ、おめえ涙なんか流して」から「やさしい気持ちになりやがる」と「香山家」で妙子に対して赤間の「じゃあ、百万だ」と競り値を上げる場面から、黒澤明がインタビューでも語っている亀田の「あなたはそんな人ではない」と言われて、性悪女のようなことばかりしていたナスターシヤが、「本当に図星を指されたからにやっと」する場面を紹介しました。

映画《白痴》ラストシーンについてはこの稿の最期に映画《醜聞》(一九五〇)との関連で考察することにしますが、このあとも黒澤明が『白痴』の考察をしていたことは一九六五年の映画《赤ひげ》で明らかでしょう。

すなわち、高熱を出しながらも必死に床の雑巾(ぞうきん)がけをしていた少女おとよを力ずくで養生所に引き取った赤ひげの「この子は体も病んでいるが、心はもっと病んでいる。火傷のようにただれているんだ」というセリフは、『白痴』のナスターシヤについての考察とも深く結びついていると思われます。

(図像は、facebookより引用)

(図像は、facebookより引用)

終わりに

映画《醜聞》ではゴシップ雑誌『アムール』に写真入りで、スキャンダル記事を書かれて裁判に訴えた若い山岳画家の青江(三船敏郎)と有名な声楽家の美也子(山口淑子)が、弁護士の蛭田から裏切られために厳しい状況に追い込まれていく経緯が描かれています。

この内容は一見、『白痴』とは無縁のように見えますが、実は『白痴』でも彼が相続した遺産をめぐってムィシキンに対する中傷記事が書かれ、その裏では弁護士の資格を得ていたレーベジェフが暗躍するという出来事も描かれているのです。しかも、そこでドストエフスキーはレーベジェフを一方的に悪く描くのではなく、産後の肥立ちが悪くて亡くなった母親の赤ん坊をいつも胸に抱いていると描かれている彼の娘ヴェーラ(名前の意味は「信」)がムィシキンのことを真摯に面倒をみる姿も記述していました。

(映画《醜聞(スキャンダル)》の「ポスター」、図版は「ウィキペディア」による)

実際、小林秀雄はアグラーヤ(綾子)の花婿候補だったラドームスキーをムィシキンの厳しい批判者として解釈していましたが、悲劇の後で彼は変わってムィシキンの病気を回復させようと奔走しただけでなく、ヴェーラとの文通を重ねており。将来二人が結婚する可能性も示唆されていたのです。

映画《醜聞》でも卑劣な弁護士・蛭田の裏切り行為だけでなく、父親が依頼者の青江たちへの背信行為をしているのではないかと心配する娘・正子も描かれていました。この映画からは、重い病気で寝たきりの正子を慰めるためのクリスマス・ツリーが飾られ、オルガンを弾く青江と「聖夜」を歌っている美也子を見ながら、銀紙の冠を頭に載せた正子が幸せそうに笑っている姿を、帰宅した蛭田が障子のガラスごしに覗くというシーンを紹介しました。娘の純真な笑顔を見た弁護士の蛭田は激しく後悔し、娘の死後に行われた最後の公判で自分が被告から賄賂を受け取っていたことを告白したのです。

映画《白痴》では舞台を日本に移したことで、ムィシキンが語るマリーや驢馬のエピソードなど『新約聖書』の逸話が削られていましたが、映画《醜聞》ではクリスマスの「樅の木」や「清しこの夜」の合唱などキリスト教的な雰囲気も伝えられていました。こうして、黒澤明は蛭田の娘・正子の形象をとおしてヴェーラの見事な映像化を果たしているといっても過言ではないように思えます。

さらにイッポリートが、「公爵、あれは本当のことですか、あなたがあるとき、世界を救うのは『美』だと言ったというのは?」と質問していたことも思い起こすならば、黒澤明が映画《肖像》の脚本だけでなく、この映画で山岳画家を主人公として描いているのは、「本当の美」を示す必要性を感じていたためでしょう。

一方、映画《白痴》は綾子(アグラーヤ)が、「そう! ……あの人の様に……人を憎まず、ただ愛してだけ行けたら……私……私、なんて馬鹿だったんだろう……白痴だったの、わたしだわ!」と語るシーンで終わっています。

長編小説『白痴』ではアグラーヤが亡命伯爵を名乗るポーランド人と駆け落ちしたと描かれているので、そこだけを見ればこのシーンは明らかに原作とは異っています。しかし、原作の数多くの登場人物の複雑な人間関係をより分かりやすくするために、映画《白痴》では軽部がレーベジェフだけでなく高利貸しのプチーツィンをも兼ねた形で描かれるなどの工夫がされていました。

そのことに留意するならば、このエピローグで描かれている綾子のセリフはアグラーヤだけでなく、映画《白痴》では省略されていたヴェーラの思いも兼ねていると言えるでしょう。しかし、ラドームスキーをムィシキンの単なる批判者と解釈していた小林秀雄には、黒澤映画の深みは理解できなかったのだと思えます。

「殺すなかれ」と語ったイエスは十字架に磔にされて死にましたが、キリスト教社会でイエスは無力で無残に亡くなった者としてではなく、「本当に美しい」人間としてその「記憶」は長く語り継がれたのです。ドストエフスキーも『白痴』においてムィシキンを「記憶」に長く残る「本当に美しい」人間として描いていたのです。

映画《夢》では、ゴッホとの出会いだけでなく、福島第一原子力発電所の大事故を予告するような「赤富士」のシーンも描かれていることに注目するならば、黒澤監督はムィシキン的な形象を、単に病んだ人間を治癒する者としてだけではなく、病んだ世界を治癒しようとした者と捉えていたといえるかもしれません。

黒澤明が日本においては大胆と思える解釈をなしえたのは、彼が学問的な権威には従属しない映画という表現方法によったことも大きいと思われます。

まもなくドストエフスキーの生誕200周年を迎えるにあたって、ドストエフスキー作品の黒澤明的な解釈が日本でも深まることを願っています。

→黒澤監督没後二〇周年と映画《白痴》の円卓会議

→映画《白痴》と『椿姫』――ソフィア大学での挨拶

→『黒澤明で「白痴」を読み解く』の紹介(ブルガリア・ドストエフスキー協会のサイトより)

(ナチス・ドイツの焚書)

(ナチス・ドイツの焚書)