二〇一九年に確認された新型コロナウイルス感染症は全世界に蔓延し、世界保健機関(WHO)は二〇二二年までの死者が約千五百万人に上っていると推定している。身近な人々の病死は強い恐怖感や不安感を呼び起こし、ハルマゲドン(世界最終戦争)とキリストの再臨を信じる福音派に支援されたトランプ氏が落選すると陰謀論者集団は、大統領選挙で大規模な不正が行われたと主張して二〇二一年一月に連邦議会襲撃事件を起こした。

二〇二〇年に大統領経験者とその家族に対する不逮捕特権を認める法律を成立させて独裁を強め、二〇二一年のドストエフスキーの生誕二百年に際しては作家を「天才的な思想家だ」と賛美したプーチン大統領がウクライナへの武力侵攻に踏み切ったのは、その翌年二月 のことであった。

この侵攻が深刻なのは、ナチス・ドイツの占領下にあったパリで研究を続けて『悪霊』における黙示録の重要性を明らかにしたモチューリスキーが「(ドストエフスキーは)世界史を、ヨハネの黙示録に照らしあわせ、神と悪魔の最後の闘いのイメージで見、ロシアの宗教的使命を熱狂的に信じていた」と『評伝ドストエフスキー』で記していたからである。

露土戦争の前年に著した『作家の日記』の一八七六年六月号でドストエフスキーはトルコによるスラヴ人の虐殺に言及して、ロシアは「正教の統率者として」コンスタンチノープルを求める資格があると記しており、ロシアの戦争を正当化しているようにも見えるのである。

一方、二〇二三年一〇月七日にガザを拠点とするハマスによる大規模な越境攻撃で一二〇〇人もの犠牲者が出ると、イスラエル政府はガザを瓦礫と化し六万人以上の死者を出しジェノサイドと批判されるような激しい攻撃を続けた。しかも、二〇二一年には核兵器禁止条約がすでに発効していたにも関わらず、翌年の六月にイスラエルがイランの核施設を攻撃するとアメリカも続いて国際法を無視して三カ所のイラン核施設の攻撃を行い、トランプ大統領は日本への原爆投下と同じような戦果をあげたと自賛した。

その一か月後に行われた日本の参議院選挙では旧約聖書の預言に依拠して「パレスチナの土地は全てイスラエルのものだ」とするキリスト教シオニズムの流れを汲むキリストの幕屋との繋がりが強く、「核武装がもっとも安上がり」と主張する候補者を擁した参政党が大躍進した。しかも、参政党は日本会議だけでなく、黙示録の解釈により「〔サタン側と天の側に〕分立された二つの世界を統一するための(……)第三次世界大戦は必ずなければならない」と説く統一教会からも支援を受けていた。

温暖化対策がおろそかにされる一方で、ロシアによるウクライナへの攻撃が続き、二〇一九年に宇宙軍を創設したアメリカを筆頭に世界各国で軍拡が進んでいることも考え合わせると、このままでは黙示録的な「世界の終り」が近いようにさえ見える。

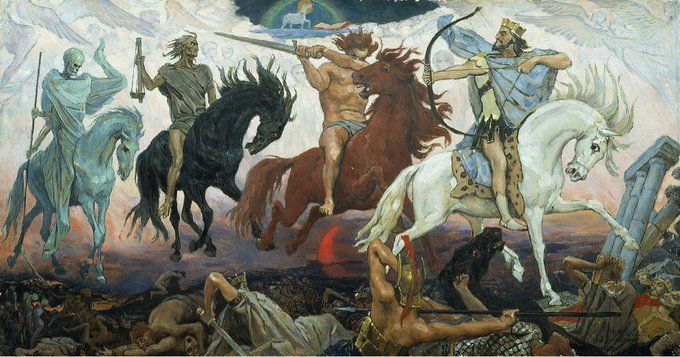

旧約聖書の「ヨシュア記」では、神の言葉に従ってエリコの町の住民全員だけでなく、動物も皆殺しにしたことが記されている。 旧約の黙示文書の伝統を受け継ぐ黙示録の多くの章でも「幻視者ヨハネ」が視た四騎士による大惨事や天使たちの吹くラッパや七人の天使による疫病や大地震、洪水などの天変地異による未来の凄惨な出来事とハルマゲドンと「世界の終り」が描かれ、その後にキリストの再臨による新しい世界の到来が記されているのである。

しかし、ドストエフスキーはこのような黙示録的な終末観を持つ作家だったのだろうか。本書では比較文学と比較文明論の手法で『悪霊』などドストエフスキー作品を考察し、さらにドストエフスキー作品を熟読した堀田善衞や高橋和巳などの作品を黙示録の問題をも視野に入れて読み解く。その作業をとおしてドストエフスキーがむしろ黙示録の二項対立的な世界観の厳しい批判者であったという解釈を示す。

『 #黙示録の四騎士 』(1887年)

以下、本書の構成を黙示録の考察との関係になるべく絞って記す。第一章ではまずプーシキンの『青銅の騎士』における黙示録のテーマとドストエフスキーの作品との関係や『家主の妻』における古儀式派(分離派)の問題を考察する。次にフーリエ思想とドストエフスキーとの関りや日本の開国にも影響を及ぼしたクリミア戦争以降のドストエフスキーの文明観の変化を概観する。それらの考察を踏まえて、差別を容認した社会ダーウィニズムの影響を受けて、「高利貸の老婆」の殺害を正義と見なして実行した主人公の苦悩と理論の破綻が『罪と罰』では 描かれ、『白痴』では人を死に追いやるような黙示録の解釈の問題が提起されていることを確認する。

第二章では主人公のスタヴローギンと主な登場人物との関係を詳しく分析することにより黙示録に引き寄せた作品の解釈が『悪霊』の理解を歪めている可能性を指摘する。さらに、第一次世界大戦の末期には日本を含む世界各地で「再臨運動」が起きるが、それに先だってロシアにキリストが「再臨」することを熱烈に希求していた元農奴シャートフの言動を分析する。

第三章では 昭和初期の日本では「ドストエフスキイの最高作品は『悪霊』だということにまでなった」と書き、それは「吾国の社会状勢に見あってのこと」と説明した作家・埴谷雄高の指摘に留意しながら、ロシア帝国崩壊後のシベリア出兵をテーマとした堀田善衞の長編『夜の森』や高橋和巳の『邪宗門』などを読み解く。『夜の森』ではこの出兵の過酷な実態が描かれているばかりでなく、新聞や手紙をとおして米騒動と「白虹事件」の関係や国内での疫病の蔓延も記されている。『邪宗門』では激しい宗教弾圧を受けた教団で育った孤児の主人公が黙示録的なキリストに惹かれて、戦後に武装蜂起を命令して破滅するまでが描かれ、高橋の『堕落――あるいは、内なる曠野』では満州国の建国に関わっていた主人公の苦悩をとおして「八紘一宇」の理念と黙示録的な世界観の類似性が示唆され、この理念が戦後の日本にも受け継がれていることが記されているのである。

思想史家のマーティン ジェイは黙示録とともに旧約聖書の預言を重視し、地球が破滅しても自分たちだけは天に召されて救済されると考えるような福音派の教えが共和党の大統領の政策にも影響を与えたと指摘している。

第四章では原爆投下のニュースを知ったときの衝撃を「世界の終りだ、と思つた。この世界終末観は、その後の私の文学の唯一の母体をなすものでもある」と記した三島由紀夫の作品などをとおして、冷戦時代の世界情勢をも視野に入れながら黙示録的な終末観の広がりを明らかにする。

「原爆の父」と呼ばれたオッペンハイマーが一九六〇年に来日した際に科学者との会談にも参加していた作家の堀田善衞は、 長編『審判』(一九六三)で従軍牧師からイエス・キリストの名において「主のご加護を」祈られて広島の原爆投下に従事したパイロットと日中戦争で上官の命令で老婆を殺害した兵士の対話と行動をとおして、黙示録的なキリスト像の危険性を描き出した。

一方、高橋和巳の『日本の悪霊』はSF的な長編『美しい星』で地球を救おうとした家族と核戦争による「人類全体の安楽死」を目指したグループとの対決を描きながら、その後は短編『憂国』で描いたような「夭折の美学」に再び傾いていった三島美学の問題にも鋭く迫っている。

第五章では戦争と黙示録的な世界観の関連を具体的に描いた堀田の長編『橋上幻像』を詳しく読み解き、その後で黙示録を契機とした連続殺人事件を描いた『薔薇の名前』と「キリストの再臨」のテーマや「黙示録を聖書から外すべき」との大胆な提言が記されている堀田善衞の長編『路上の人』を分析する。最後に『カラマーゾフの兄弟』で非ユークリッド幾何学にも言及していたイワンの物語詩「異端審問長官」を読み直すことにより、知識人イワンの深い苦悩を描いたドストエフスキーの考察が原爆を生み出したアインシュタインの懊悩をも示唆していることを示せるだろう。

堀田善衞から『路上の人』の映画化権を与えられた宮崎駿監督は、核戦争によって荒廃した世界を舞台に、「墓所の主」とナウシカとの激しい議論をとおして黙示録的な世界観との決別をコミックス版『風の谷のナウシカ』(一九八二~一九九四)で描いた。終章ではソ連崩壊後の世界情勢も視野に入れて、ニヒリズムと対峙しながら核兵器や黙示録的な世界観の危険性を明らかにしてきた日本文学の意義に迫る。

【本稿は近著『黙示録の世界観と対峙する――ドストエフスキーと日本の文学』(群像社)の「はじめに」の箇所である。二〇二四年四月、 二〇二五年七月、八月改訂】