はじめに

7月24日と25日の2日間にわたって行われた国会の閉会中審査でも安倍政権と閣僚、そして官僚たちが「記憶ない」と連発し、明らかに嘘と思われる答弁を繰り返したことにより、加計学園問題の闇はいっそう深くなったように思われる。

前回は安倍政権と閣僚たちが平然と嘘をつけるのは、「日本会議」などで代表委員を務めることになる小田村寅二郎からの依頼に応えて1961年以降、国民文化研究会で講演を行うようになる小林秀雄が、その前年の1960年に書いた「ヒットラーと悪魔」にあるのではないかという仮説を示した。

「評論の神様」とも評される小林秀雄の批判としては大胆すぎる仮説のようにも思われるかもしれない。しかし、作家の坂口安吾は戦後に文芸批評の「大家」として復権した文芸評論家・小林秀雄を、「生きた人間を自分の文学から締め出して」、「骨董の鑑定人」になってしまったときびしく批判し、「思うに小林の文章は心眼を狂わせるに妙を得た文章だ」と指摘した自分の小林秀雄論を「教祖の文学」と名付けていた(『坂口安吾全集』第五巻、筑摩書房、1998年、320~328頁)。

坂口安吾のこの指摘に留意しながら、雑誌『改造』の懸賞評論二席に入選した小林秀雄の1929年の「様々な意匠」を読み直すとき、小林秀雄の評論の問題点は上海事変が勃発して満州国が成立した1932年に書かれた「現代文学の不安」だけでなく、すでにデビュー作にも見られるように思われる。

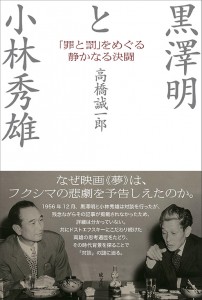

→『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』(成文社、2014年)

* * *

日本における原発の問題を広告という視点から詳しく考察した『原発プロパガンダ』(岩波新書)で本間龍氏は「宣伝を正しく利用するとどれほど巨大な効果を収めうるかということを、人々は戦争の間にはじめて理解した」というヒトラーの言葉を引用している。

注目したいのは、「ヒットラーと悪魔」において、「死んでも嘘ばかりついてやると固く決意し、これを実行した男だ。つまり、通常の政治家には、思いも及ばぬ完全な意味で、プロパガンダを遂行した男だ」とヒトラーを評価した小林秀雄が、彼の言葉を紹介する形で「プロパガンダ」の効用をこう説いていたことである(太字は引用者)。

「大衆が、信じられぬほどの健忘症である事も忘れてはならない。プロパガンダというものは、何度も何度も繰り返さねばならぬ。それも、紋切型の文句で、耳にたこが出来るほど言わねばならぬ。但し、大衆の眼を、特定の敵に集中させて置いての上でだ。これには忍耐が要るが、大衆は、政治家が忍耐しているとは受け取らぬ。そこに、敵に対して一歩も譲らぬ不屈の精神を読み取ってくれる」(115~116頁)。

そして、小林秀雄は次のように続けているが、その一連の記述は国会の論戦において安倍首相や「日本会議」に支えられた閣僚たちの論争術を連想させる。

「彼等(引用者註――知識階級)は論戦を好むが、戦術を知らない。論戦に勝つには、一方的な主張の正しさばかりを論じ通す事だ。これは鉄則である。押しまくられた連中は、必ず自分等の論理は薄弱ではなかったか、と思いたがるものだ。討論に、唯一の理性などという無用なものを持ち出してみよう。討論には果てしがない事が直ぐわかるだろう。だから、人々は、合議し、会議し、投票し、多数決という人間の意志を欠いた反故を得ているのだ」(116頁)。

そして、「専門的政治家達は、準備時代のヒットラーを、無智なプロパガンディストと見なして、高を括っていた。言ってみれば、彼等に無智と映ったものこそ、実はヒットラーの確信そのものであった。少くとも彼等は、プロパガンダのヒットラー的な意味を間違えていた」と書いた小林は、ヒトラーにおける「プロパガンダ」と「言葉」の関係をこう規定していた。

「彼はプロパガンダを、単に政治の一手法と解したのではなかった。彼には、言葉の意味などというものが、全く興味がなかったのである。プロパガンダの力としてしか、凡そ言葉というものを信用しなかった。これは殆ど信じ難い事だが、私はそう信じている」(118頁)。

小林のこの言葉を読んだときに思い浮かべたのが、『テスト氏』の邦訳において主人公の「善」と「悪」の意識に関わる重要な箇所を小林秀雄が著者の言葉を正確に伝えようとはせずに、意図的に誤訳したと指摘していた寺田透の記述であった。

すなわち、「こういう、より情緒的、より人間臭く、そして、じかに生理にはたらきかけてくる表現の方向をとる小林さんの傾向は『テスト氏』の翻訳の中にも頻繁」に見出されると指摘した寺田は、「『善と縁を切る』といった訳語でなければならない」「s’abstraire de」という原文を、「『善に没頭する事はひどく拙い』と小林さんのように訳しては、話が反対になってしまいはしないでしょうか。/小林さんはこういった間違いを不注意でやったのではないと僕は感じるのです」と記して、こう続けている

「善を断つにはひどい苦渋を伴うが、悪を断つことは楽々とできるテスト氏の性分を暗示した対句ととらなければなりませんでしょう。/あとのほうを小林さんは『悪には手際よく専念している……』と訳していますが、こうなると、ある人間解釈にもとづく、積極的な誤訳としかいいようがありません」(寺田透「その頃のヴァレリー受容――小林秀雄氏の死去の折にⅢ」『私本ヴァレリー』、筑摩叢書、1987年、58~63頁)。

少し長い引用となったが、この指摘はドストエフスキーの作品の意味を正確に読み取るのではなく、不安な時代に合わせてセンセーショナルな解釈をすることで読者を獲得しようとしていた小林秀雄のドストエフスキー論の本質をも鋭く突いていると思われる。そのことについては稿を改めて考察したい。

関連記事一覧

小林秀雄のヒトラー観(1)――書評『我が闘争』と「ヒットラーと悪魔」をめぐって

小林秀雄のヒトラー観(2)――「ヒットラーと悪魔」をめぐって(2)

「ヒットラーと悪魔」をめぐって(3)――PKO日報破棄隠蔽問題と「大きな嘘」をつく才能

関連記事一覧(2)

「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(1)――「沈黙」という方法と「道義心」

「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(2)――『カラマーゾフの兄弟』と「使嗾」の問題

「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(3)――岸信介首相と「道義心」の問題

「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(4)――良心の問題と「アイヒマン裁判」

「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(5)――ムィシキン公爵と「狂人」とされた「軍人」

アインシュタインのドストエフスキー観と『カラマーゾフの兄弟』

(2017年8月6日、リンク先を追加)

(書影は「アマゾン」より)

(書影は「アマゾン」より)