上海事変が勃発した一九三二(昭和七)年六月に書いた評論「現代文学の不安」で、「この絶望した詩人たちの最も傷ましい典型は芥川龍之介であつた。多くの批評家が、芥川氏を近代知識人の宿命を体現した人物として論じてゐる。私は誤りであると思ふ」と書いた文芸評論家の小林秀雄は、その一方でドストエフスキーについては「だが今、こん度こそは本当に彼を理解しなければならぬ時が来たらしい」と記しました〔『小林秀雄全集』〕。

しかし、二・二六事件が起きる二年前の一九三四年に書いた「『罪と罰』についてⅠ」で小林は、ラスコーリニコフの家族とマルメラードフの二つの家族の関係には注意を払わずに主観的に読み解き、「惟ふに超人主義の破滅とかキリスト教的愛への復帰とかいふ人口に膾炙したラスコオリニコフ解釈では到底明瞭にとき難い謎がある」との解釈を記したのです。

そして、小林は新自由主義的な経済理論で自分の行動を正当化する弁護士ルージンや司法取調官ポルフィーリイとの白熱した会話などを省いて「罪の意識も罰の意識も遂に彼には現れぬ」と結論していました。

このような小林の解釈は、『罪と罰』では「マルメラードフと云う貴族の成れの果ての遺族が」「遂には乞食とまで成り下がる」という筋が、ラスコーリニコフの「良心」をめぐる筋と組み合わされていると指摘していた内田魯庵の『罪と罰』理解からは大きく後退しているように思えます。

(書影は「アマゾン」より) (島崎藤村、図版は「ウィキペディア」より)

この意味で注目したいのは、天皇機関説が攻撃されて「立憲主義」が崩壊することになる一九三五年に書いた「私小説論」で、ルソーだけでなくジイドやプルーストなどにも言及しながら「彼等の私小説の主人公などがどの様に己の実生活的意義を疑つてゐるにせよ、作者等の頭には個人と自然や社会との確然たる対決が存したのである」と書いた小林が、『罪と罰』の強い影響が指摘されていた島崎藤村の長編小説『破戒』をこう批判していたことです。

「藤村の『破戒』における革命も、秋声の『あらくれ』における爛熟も、主観的にはどのようなものだったにせよ、技法上の革命であり爛熟であったと形容するのが正しいのだ。私小説がいわゆる心境小説に通ずるゆえんもそこにある」。

日本の自然主義作家における「充分に社会化した『私』」の欠如を小林秀雄が指摘していることに注目するならば、長編小説『破戒』を「自然や社会との確然たる対決」を避けた作品であると見なしていたように見えます。

たしかに、長編小説『破戒』は差別されていた主人公の丑松が生徒に謝罪をしてアメリカに去るという形で終わります。しかし、そのように「社会との対決」を避けたように見える悲劇的な結末を描くことで、藤村は差別を助長している校長など権力者の実態を明確に描き出し得ているのです。

そのような長編小説『破戒』の方法は、厳しい検閲を強く意識しながら主人公に道化的な性格を与えることで、笑いと涙をとおして権力者の問題を浮き堀にした『貧しき人々』などドストエフスキーの初期作品の方法をも想起させます。

さらに、小林秀雄は「私小説論」で日本の自然主義文学を批判する一方で、「マルクシズム文学が輸入されるに至って、作家等の日常生活に対する反抗ははじめて決定的なものとなった」と書いていましたが、この記述からは独裁化した「薩長藩閥政府」との厳しい闘いをとおして明治時代に獲得した「立憲主義」の意義が浮かび上がってはこないのです。

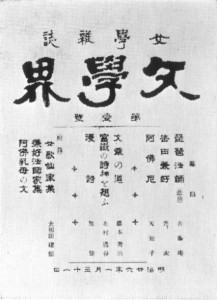

(創刊号の表紙。1893年1月から1898年1月まで発行。図版は「ウィキペディア」より)

これに対して島崎藤村は「自由民権運動」と深く関わり、『国民之友』の山路愛山や徳富蘇峰とも激しい論争を行った『文学界』の精神的なリーダー・北村透谷についてこう記していました。

「彼は私達と同時代にあつて、最も高く見、遠く見た人の一人だ。そして私達のために、早くもいろいろな支度をして置いて呉れたやうな気がする」。

実は、キリスト教の伝道者でもあった友人の山路愛山を「反動」と決めつけた透谷の評論「人生に相渉(あいわた)るとは何の謂(いい)ぞ」が『文学界』の第二号に掲載されたのは、「『罪と罰』の殺人罪」が『女学雑誌』に掲載された翌月のことだったのです。

「反動は愛山生を載せて走れり。而して今や愛山生は反動を載せて走らんとす。彼は『史論』と名(なづ)くる鉄槌を以て撃砕すべき目的を拡(ひろ)めて、頻(しき)りに純文学の領地を襲はんとす」。

愛山の頼山陽論を「『史論』と名(なづ)くる鉄槌」と名付けた透谷の激しさには驚かされますが、頼山陽の「尊王攘夷思想」を讃えたこの史論に、現代風にいえば戦争を煽る危険なイデオロギーを透谷が見ていたためだと思われます。

なぜならば、「教育勅語」では臣民の忠孝が「国体の精華」とたたえられていることに注意を促した中国史の研究者小島毅氏は、朝廷から水戸藩に降った「攘夷を進めるようにとの密勅」を実行しようとしたのが「天狗党の乱」であり、その頃から「国体」という概念は「尊王攘夷」のイデオロギーとの強い結びつきも持つようになっていたからです。

つまり、北村透谷の評論「『罪と罰』の殺人罪」は「人生に相渉(あいわた)るとは何の謂(いい)ぞ」と深い内的な関係を有していたのです。

このように見てくる時、「教育勅語」の「忠孝」の理念を賛美する講演を行う一方で自分たちの利益のために、維新で達成されたはずの「四民平等」の理念を裏切り、差別を助長している校長など権力者の実態を明確に描き出していた長編小説『破戒』が、透谷の理念をも受け継いでいることも強く感じられます。

その長編小説『破戒』を弟子の森田草平に宛てた手紙で、「明治の小説として後世に伝ふべき名篇也」と激賞していたのが夏目漱石でしたが、小林秀雄は「私小説論」で「鷗外と漱石とは、私小説運動と運命をともにしなかつた。彼等の抜群の教養は、恐らくわが国の自然主義小説の不具を洞察してゐたのである」と書いていました。

夏目漱石や正岡子規が重視した「写生」や「比較」という手法で、「古代復帰を夢みる」幕末の運動や明治における法律制度や自由民権運動にも注意を払いながら、明治の文学者たちによる『罪と罰』の受容を分析することによって、私たちはこの長編小説の現代的な意義にも迫ることができるでしょう。

(2018年4月24日、改訂。5月4日、改題)

→高級官僚の「良心」観と小林秀雄の『罪と罰』解釈――佐川前長官の「証人喚問」を見て

主な引用文献

島崎藤村『破戒』新潮文庫。

『小林秀雄全集』新潮社。