「ドストエーフスキイの会」第241回例会

『罪と罰』の受容と法制度と教育制度の考察――長編小説『破戒』を中心に

はじめに――『罪と罰』の受容と「憲法」の危機

慶応から明治に改元された1868年の4月に旧幕臣の子として生まれた内田魯庵(本名貢〔みつぎ〕、別号不知庵〔ふちあん〕)が、法学部の元学生を主人公とした長編小説『罪と罰』の英訳を読んで、「恰も広野に落雷に会って目眩き耳聾ひたるがごとき、今までに会って覚えない甚深な感動を与えられた」のは、「大日本帝国憲法」が発布された1889(明治22)年のことであった。

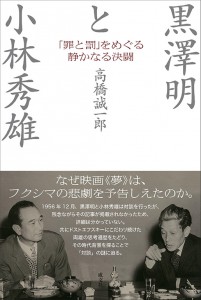

『「罪と罰」をどう読むか〈ドストエフスキー読書会〉』(水声社、2016年)で紹介されているように、小林秀雄は「日本国憲法」の発布から1年後の1948年11月に発表した「『罪と罰』についてⅡ」で、魯庵のこの文章を引用して「読んだ人には皆覚えがある筈だ。いかにもこの作のもたらす感動は強い」と書いた。

この年の8月に湯川秀樹と対談「人間の進歩について」を行って原子力エネルギーの危険性を指摘していた小林秀雄のこの『罪と罰』論は、残虐な戦争と平和についての真摯な考察が反映されており、異様な迫力を持っている。

しかし、小林は「残念な事には誰も真面目に読み返そうとしないのである」と続けていたが、この長編小説ばかりでなくドストエフスキーの思想にも肉薄していた評論に北村透谷の「『罪と罰』の殺人罪」がある。明治元年に佐幕の旧小田原藩の士族の長男として生まれて苦学した北村透谷は、「憲法」が発布された年の10月に大隈重信に爆弾を投げた後に自害した来島や明治24年5月にロシア皇太子ニコライに斬りつけた津田巡査などに言及しながら、「来島某、津田某、等のいかに憐れむべき最後を為したるやを知るものは、『罪と罰』の殺人の原因を浅薄なりと笑ひて斥(しりぞ)くるやうの事なかるべし」と記していた。

題名が示しているようにこの評論にもドストエフスキーが長編小説で問題とした法律と罪の問題に真正面から迫ろうとする迫力がある。ただ、ここでは「大日本帝国憲法」が発布される朝に文部大臣の森有礼を襲った国粋主義者・西野文太郎についてはなぜかまったくふれられていないが、それは透谷がこの事件を軽く考えていたからではなく、むしろ検閲を強く意識してあえて省かねばならなかったほど大きな事件だったためと思われる。

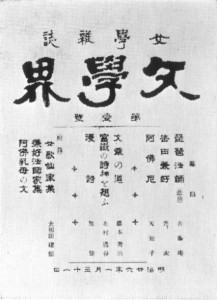

翌月の『文学界』第2号に掲載された透谷の評論「人生に相渉(あいわた)るとは何の謂(いい)ぞ」は、その理由の一端を物語っているだろう。ここで透谷は頼山陽の歴史観を賛美した山路愛山の史論「頼襄(のぼる)を論ず」を次のような言葉で厳しく批判していた。

「反動は愛山生を載せて走れり。而して今や愛山生は反動を載せて走らんとす。彼は『史論』と名くる鉄槌を以て撃砕すべき目的を拡めて、頻(しき)りに純文学の領地を襲はんとす」(『北村透谷・山路愛山集』)。

愛山を「反動」と決めつけた文章の激しさには驚かされるが、それはキリスト教の伝道者でもあった友人の愛山がこの史論で「彼に因りて日本人は祖国の歴史を知れり」と書いて、頼山陽の「尊王攘夷思想」を讃えていたためだと思われる(277頁)。

愛山の史論が徳富蘇峰の雑誌に掲載されていたために、透谷の批判に対しては愛山だけでなく蘇峰も反論して、『国民之友』と明治の『文学界』をも巻き込んで「人生相渉論争」と呼ばれる論争が勃発した。

この論争については島崎藤村が明治時代の雑誌『文学界』の同人たちとの交友とともに、生活や論争の疲れが重なって自殺するに至る北村透谷の思索と苦悩を自伝的長編小説『春』で詳しく描いている。

ただ、そこでも注意深く直接的な言及は避けられているが、拙論〔北村透谷と島崎藤村――「教育勅語」の考察と社会観の深まり〕(『世界文学』No.125)で考察したように、この時期の透谷を苛立たせ苦しめていたのは、「教育勅語」の発布により、「大日本帝国憲法」の「立憲主義」の根幹が危うくなり始めていた当時の政治状況だったと思える。

すなわち、森有礼の暗殺後に総理大臣となった山県有朋は、かつての部下の芳川顕正を文部大臣に起用して、「親孝行や友達を大切にする」などの普遍的な道徳ばかりでなく、「天壌無窮」という『日本書紀』に記された用語を用いて、「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と説いた「教育勅語」を「憲法」が施行される前月の1890(明治23)年10月30日に発布させていたのである。

しかも、後年「軍人勅諭ノコトガ頭ニアル故ニ教育ニモ同様ノモノヲ得ンコトヲ望メリ」と山県有朋は回想しているが、「教育勅語」も「軍人勅諭」を入れる箱と同一の「黒塗御紋付箱」に入れられ、さらに「教育勅語」の末尾に記された天皇の署名にたいして職員生徒全員が順番に最敬礼をするという「身体的な強要」をも含んだ儀礼を伴うことが閣議で決定された。

すると約3ヶ月後の1月には第一高等中学校で行われた教育勅語奉読式において天皇親筆の署名に対してキリスト教の信者でもあった教員の内村鑑三が最敬礼をしなかったために、「不敬漢」という「レッテル」を貼られて退職を余儀なくされるという事件が起きた。

比較文明学者の山本新が指摘しているように、この「不敬事件」によって「国粋主義」が台頭することになり、ことに1935年の「天皇機関説事件」の後では「敬神・忠君・愛国の三精神が一になっていることは」、「日本の国体の精華であって、万国に類例が無いのである」と強調されるようになる。この時期になると「教育勅語」の解釈はロシア思想史の研究者の高野雅之が、「ロシア版『教育勅語』」と呼んだ、「正教・専制・国民性」の「三位一体」を強調した1833年の「ウヴァーロフの通達」と酷似してくるといえよう。

一方、島崎藤村は北村透谷よりも4歳若いこともあり、内田魯庵訳の『罪と罰』についての書評や、『文学界』と『国民之友』などの間で繰り広げられた「人生相渉論争」には加わっていないが、長編小説『春』では「一週間ばかり実家へ行っていた夫人」から何をしていたのか尋ねられた青木駿一(北村透谷)に、「『俺は考えていたサ』と」答えさせ、さらにこう続けさせていた。

「『内田さんが訳した「罪と罰」の中にもあるよ』、銭とりにも出かけないで、一体何を為(し)ている、と下宿屋の婢(おんな)に聞かれた時、考えることを為ている、とあの主人公が言うところが有る。ああいうことを既に言つてる人が有るかと思うと驚くよ。考える事をしている……丁度俺のはあれなんだね』」(『春』二十三)。

日露戦争の直後に島崎藤村が自費出版した長編小説『破戒』については、高い評価とともに当初から『罪と罰』との類似が指摘されていたが(平野謙『島崎藤村』岩波現代文庫、31頁)、そのことは長編小説『破戒』の意義を減じるものではないだろう。

たとえば、井桁貞義氏は論文「『レ・ミゼラブル』『罪と罰』『破戒』」で、「『罪と罰』では『レ・ミゼラブル』とほぼ同一の人物システムを使いながら、当時のロシアが突き当たっていた社会的な問題点と、さらに精神的な問題を摘出している」と指摘するとともに、『罪と罰』と『破戒』の間にも同じような関係を見ている。

つまり、五千万人以上の死者を出した第二次世界大戦の終戦から間もない1951年に公開された映画《白痴》で、激戦地・沖縄で戦犯として死刑の宣告を受け、銃殺寸前に刑が取りやめになった「復員兵」を主人公としつつも、長編小説『白痴』の登場人物や筋を生かして、研究者や本場ロシアの監督たちから長編小説『白痴』の理念をよく伝えていると非常に高く評価された。『破戒』はそれと同じようなことを1906年に行っていたといえるだろう。

さらに、この長編小説『破戒』では明治維新に際して四民平等が唱えられて、明治4年には「穢多非人ノ称ヲ廃シ身分職業共平民同様トス」とされた「解放令」が出されていたにもかかわらず実質的には続いていた差別の問題が描かれていることはよく知られている。

しかし、藤村はここで北村透谷の理念を受け継ぐかのように、「教育勅語」と同じ明治23年10月に公布された「小学令改正」により郡視学の監督下に置かれた小学校教育の問題を、「郡視学の命令を上官の命令」と考えて、「軍隊風に児童を薫陶(くんたう)したい」と望んでいた校長と主人公・瀬川丑松との対立をとおして鋭く描きだしていた。

後に藤村が透谷を「彼は私達と同時代にあつて、最も高く見、遠く見た人の一人だ。そして私達のために、早くもいろいろな支度をして置いて呉れたやうな気がする」ときわめて高く評価していることを考えるならば、藤村が北村透谷が当時、直面していた問題を考察し続けていたことは確実だろう。

しかも、透谷が自殺した明治27年の5月から翌年の6月にかけては、帝政ロシアで農奴解放令が出された1861年1月から7月まで雑誌『時代』に連載された長編小説『虐げられた人々』の内田魯庵による訳が『損辱』という題名で『国民之友』に連載されていた。さらに、1904(明治37)年の4月には、『貧しき人々』のワルワーラの手記の部分が、「貧しき少女」という題名で瀬沼夏葉の訳により『文芸倶楽部』に掲載されていた。

福沢諭吉は自由民権運動が高まっていた1879(明治12)年に書いた『民情一新』で、ドストエフスキーが青春を過ごした西欧の「良書」や「雑誌新聞紙」を見るのを禁じただけでなく、学校の生徒を「兵学校の生徒」と見なしたニコライ一世の政治を「未曽有(みぞう)の専制」と断じていたが、「教育勅語」発布後の日本の教育制度などは急速に帝政ロシアの制度に似てきていた。

そのことを考慮するならば、島崎藤村が『破戒』を書く際に、「暗黒の30年」と呼ばれる時期に書かれた『貧しき人々』や、法律や裁判制度の改革も行われた「大改革」の時期に連載された『虐げられた人々』を視野に入れていたことは充分に考えられる。

さらに、俳人の正岡子規は当時、編集を任されていた新聞『小日本』に、日清戦争の直前に自殺した北村透谷の追悼文を掲載していたが、島崎藤村は日清戦争後の明治31年に正岡子規と会って新聞『日本』への入社についての相談をしていた。

その新聞『日本』に日露戦争の最中に『復活』の訳を掲載した内田魯庵は、「強者のみに有利なる法律、誤りたる道徳等のために如何に無垢なる人心が汚され無辜なる良民が犠牲となるかを明らかにす」との説明を載せていた。このような魯庵の記述には功利主義を主張した悪徳弁護士ルージンとの激しい論争が描かれていた『罪と罰』の理解が反映していると思われる。

一方、弟子の森田草平に宛てた手紙で長編小説『破戒』(明治39)を「明治の小説として後世に伝ふべき名篇也」と激賞した夏目漱石は、同じ年にやはり学校の教員を主人公とした『坊つちゃん』を書き、長編小説『春』(明治41年)の「最後の五六行は名文に候」と高浜虚子に書いた後で連載を始めた長編小説『三四郎』では自分と同世代の広田先生の深い考察を描き出していた。

それゆえ、今回の発表では「憲法」と「教育勅語」が発布された当時の時代状況や人間関係にも注意を払うとともに、北村透谷だけでなく正岡子規や夏目漱石の作品も視野に入れることで、「非凡人の思想」の危険性を明らかにした『罪と罰』と「差別思想」の問題点を示した『破戒』との深い関係を明らかにしたい。

そのことにより「改憲」だけでなく、「教育勅語」の復活さえも議論されるようになった現在の日本における『罪と罰』の意義に迫ることができるだろう。私自身は日本の近代文学の専門家ではないので、忌憚のないご批判や率直なご感想を頂ければ幸いである。

(2017年10月5日、改題と改訂)