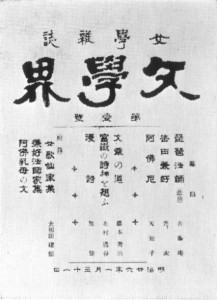

(『文学界』創刊号の表紙。図版は「ウィキペディア」より)

フランス文学者の寺田透は「明治二十七年の句を通読して驚嘆させられるのは、…中略…子規の好奇心に満ちた多様性といふことである」と書いていましたが、寺田が指摘した明治27(1894)年には正岡子規が編集主任に抜擢されていた家庭向けの新聞『小日本』第74号に次のような追悼記事が掲載されました。

「北村透谷子逝く 文学界記者として当今の超然的詩人として明治青年文壇の一方に異彩を放ちし透谷北村門太郎氏去る十五日払暁に乗し遂に羽化して穢土の人界を脱すと惜(をし)いかな氏年未だ三十に上(のぼ)らずあたら人世過半の春秋を草頭の露に残して空しく未来の志を棺の内に収め了(おは)んぬる事嗟々(あゝ)エマルソンは実に氏が此世のかたみなりけり、芝山の雨暗うして杜鵑(ほとゝとぎす)血に叫ぶの際氏が幽魂何処(いづこ)にか迷はん」。

『「小日本」と正岡子規』の「解説」で浅岡邦男氏はこの追悼文が子規によって書かれていた可能性が高いと記しています。たしかに、詩人の透谷が『文学界』の記者でもあったことに注意を促しながら、「遂に羽化して穢土の人界を脱す」と記し、子規の号でもある「ほととぎす」という単語を用いて「芝山の雨暗うして杜鵑(ほとゝとぎす)血に叫ぶ」とも記されているこの追悼文が、子規の文章である可能性はきわめて高いと思われます。

しかも、この年には子規が1892年に書き上げていた小説「月の都」が新聞『小日本』に連載されていましたが、透谷も同じ1892年の10月に『国民の友』に発表した評論「他界に対する観念」で、「物語時代の『竹取』、謡曲時代の『羽衣』、この二篇に勝(まさ)りて我邦文学の他界に対する美妙の観念を代表する者はあらず」と書き、「人界の汚濁を厭(いと)ふ」て、「共(とも)に帰るところは月宮なり」(200)と記していたのです。

さらに透谷の「罪と罰(内田不知庵譯)」(1892年)には「嘗(か)つてユーゴ(ママ)のミゼレハル(ママ)、銀器(ぎんき)を盜(ぬす)む一條(いちじょう)を讀(よ)みし時(とき)に其(その)精緻(せいち)に驚(おどろ)きし事(こと)ありし」という記述がありますが、正岡子規も全集で4頁ほどですが、ジャン・ヴァルジャンがミリエル僧正を殺そうとした際に、月の光に照らされた僧正の微笑を見て、殺害を止めるという「良心」の重要性が示唆されている重要な箇所の短い部分訳をしていたのです。

それゆえ、北村透谷の追悼文が子規によって書かれていた可能性が高いとの記述を見つけたときは、子規と透谷との文学観の類似性にたいへん昂奮しました。

それは子規が文学作品における「虚構」という方法についても理解していることを示唆していると思えたからでした。つまり、すぐれた文学作品における「虚構」は、読者を昂奮させる「でたらめ」ではなく、むしろドストエフスキー作品に現れているように、なかなか見えにくい「事実」を明らかにするための方法といえるでしょう。

しかも日露戦争直後の1906年に長編小説『破戒』を自費出版することになる島崎藤村は、正岡子規と1897年に会って新聞『日本』への入社についての相談をしたばかりでなく、子規の小説「花枕」についての感想も述べていたのです。

その藤村は1908年には長編小説『春』で、1893年1月に星野天知らと『文学界』~1898年1月)を創刊してその精神的な指導者となった北村透谷との友情やその死について描くことになります。

病身にもかかわらず木曽路の山道から美濃路へと徒歩で旅し、新聞『日本』に連載された紀行文「かけはしの記」を「信濃なる木曾の旅路を人問はゞ/ たゞ白雲のたつとこたへよ」という歌で結んでいた子規と、「木曾路(きそじ)はすべて山のなかである。…中略…一筋の街道はこの深い森林地帯を貫いていた」という印象的な文章で始まる長編小説『夜明け前』を書くことになる島崎藤村との出会いは日本の近代文学にとってもきわめて重要だったと思われます。

それゆえ、二人の出会いの光景を想像した時には、透谷の自殺から芥川龍之介の自殺に至る厳しい日本の近代文学史が走馬燈のように浮かんでくるような感慨に打たれたのです。

コメントを残す