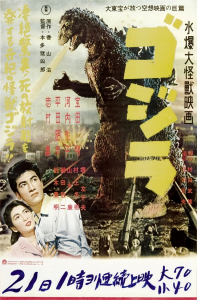

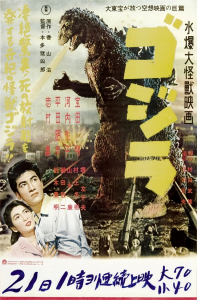

(製作: Toho Company Ltd. (東宝株式会社) © 1954。図版は露語版「ウィキペディア」より)

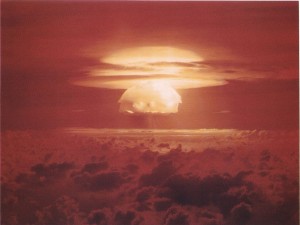

1954年の3月1日にアメリカ軍による水爆「ブラボー」の実験が行われました。この水爆が原爆の1000倍もの破壊力を持ったために、制限区域とされた地域をはるかに超える範囲が「死の灰」に覆われて、160キロ離れた海域で漁をしていた日本の漁船「第五福竜丸」の船員が被爆しました。

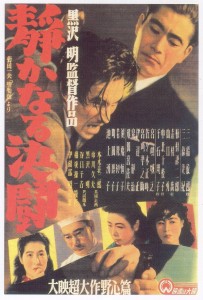

この事件から強い衝撃を受けた黒澤明監督は「世界で唯一の原爆の洗礼を受けた日本として、どこの国よりも早く、率先してこういう映画を作る」べきだと考えて映画《生きものの記録》の脚本「死の灰」(黒澤明、橋本忍、小國英雄)を書き始めました。

水爆実験に同じような衝撃を受けた本多猪四郎監督が同じ年の11月に公開したのが映画《ゴジラ》でした。この映画を久しぶりに見た時に感じたのは、冒頭のシーンが第48回アカデミー賞で作曲賞、音響賞、編集賞などを受賞したスティーヴン・スピルバーグ監督の映画《ジョーズ》(1975年)を、映像や音楽の面で先取りしていたことです。

《ジョーズ(Jaws)》の内容はよく知られていると思いますが、観光地で遊泳していた女性が大型の鮫に襲われて死亡するが、事態を軽く見せるために「事実」を隠そうとした市長などの対応から事件の隠蔽されたために、解決が遠ざかることになったのです。

一方、映画《ゴジラ》の冒頭では、船員達が甲板で音楽を演奏して楽しんでいた貨物船「栄光丸」が突然、白熱光に包まれて燃え上がり、救助に向かった貨物船も沈没するという不可解な事件が描かれていました。伊福部昭作曲の「ゴジラ」のライトモチーフは、一度聴いたら忘れられないような強いインパクトを持っているが、その理由を作曲家の和田薫はこう説明しています。

「円谷英二さんから特に画を観させてもらったというエピソードがありますよね。あの曲は低音楽器を全て集めてやったわけですが、画を観なければ、ああいう極端な発想は生まれません」(『初代ゴジラ研究読本』、122頁)。

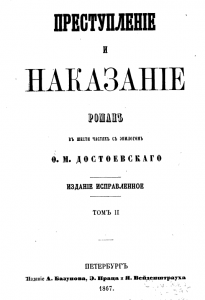

この言葉は映像と音楽の深い関わりを説明していますが、実は、長編小説『罪と罰』でも、若き主人公が「悪人」と見なした高利貸しの老婆のドアの呼び鈴を鳴らす場面も、あたかも悲劇の始まりを告げる劇場のベルのように響き、読者にもその音が聞こえるかのように描かれているのです。

* * *

ゴジラはなかなかその姿をスクリーンには現わさず、観客の好奇心と不安感を掻きたてるのですが、遭難した漁師の話を聞いた島の老人は大戸島(おおどしま)に伝わる伝説の怪獣「呉爾羅(ゴジラ)」の仕業ではないかと語り、昔はゴジラの被害が大きいときには若い女性を人身御供として海に捧げていたが、今はその代わりにお神楽を舞っているのだと説明します。

暴風雨の夜に大戸島に上陸して村の家屋を破壊し、死傷者を出した時にも「ゴジラ」はまだその全貌を現してはいないのですが、島に訪れた調査団の前に現れた「ゴジラ」の頭部を見た古代生物学者の山根博士(志村喬)は、国会で行われた公聴会で発見された古代の三葉虫と採取した砂を示しながら、おそらく200万年前の恐竜だろうと次のように説明します。

「海底洞窟にでもひそんでいて、彼等だけの生存を全うして今日まで生きながらえて居った……それが この度の水爆実験によって、その生活環境を完全に破壊された。もっと砕いて言えば あの水爆の被害を受けたために、安住の地を追い出されたと見られるのであります……」。

ここで注目したいのは、山根博士が古代の恐竜「ゴジラ」が水爆実験によって、安住の地を奪われたために出現したと説明していることです。その説明はビキニ沖での水爆実験によって、「第五福竜丸」事件を引き起こした後も、冷戦下で互いに核実験を繰り返す人間の傲慢さを痛烈に批判し得ているばかりか、黒澤監督が映画《夢》の第六話「赤富士」で予告することになる福島第一原子力発電所の大事故の危険性をも示唆していたと思えます。

* * *

『罪と罰』のあらすじはよく知られていますが、「人間は自然を修正している、悪い人間だって修正したてもかまわない、あいつは要らないやつだというなら排除してもかまわない」という考え方を持っていた主人公が、高利貸しの老婆を殺害したあとの苦悩が描かれています。

現在の日本でも「罪の意識も罰の意識も遂に彼(引用者注──ラスコーリニコフ)には現れぬ」と解釈した文芸評論家・小林秀雄長編小説の『罪と罰』論が影響力を保っているようですが、ここで重要なのは、この時期のドストエフスキーが「大地主義」という理念を唱えていたことであり、ソーニャをとおしてロシアの知識人というのはロシアの大地から切り離された人たちだと批判をしていたことです。

たとえば、ソーニャは「血で汚した大地に接吻しなさい、あなたは殺したことで大地を汚してしまった」と諭し、それを受け入れた主人公は自首をしてシベリアに流されますが、最初のうちは「ただ一条の太陽の光、うっそうたる森、どこともしれぬ奥まった場所に湧き出る冷たい泉」が、どうして囚人たちによってそんなに大事なのかが分からなかったラスコーリニコフが、シベリアの大自然の中で生活するうちに「森」や「泉」の意味を認識して復活することになる過程が描かれているのです。

このような展開は一見、小説を読んでいるだけですとわかりにくいのですが、ロシア文学者の井桁貞義氏は、スラヴには古くから「聖なる大地」という表現があり、さらに古い叙事詩の伝説によって育った庶民たちは、大地とは決して魂を持たない存在ではなく、つまり汚されたら怒ると考えていたことを指摘しています。つまり、富士山が大噴火するように、汚された大地も怒るのです。

そして、ソーニャの言葉に従って、大地に接吻してから自首したラスコーリニコフはシベリアの大地で「人類滅亡の悪夢を」見た後で、自分が正当化していた「非凡人の理論」の危険性を実感するようになることです。

この意味で『罪と罰』で描かれている「呼び鈴」の音は、単にラスコーリニコフの悲劇の始まりを告げているだけではなく、「覚醒」と「自然観の変化」の始まりをも示唆しているように思えます。

リンク→なぜ今、『罪と罰』か(序)――「安倍談話」と「立憲政治」の危機

リンク→なぜ今、『罪と罰』か(1)――「立憲主義」の危機と矮小化された『罪と罰』

リンク→なぜ今、『罪と罰』か(3)――事実(テキスト)の軽視の危険性

リンク→なぜ今、『罪と罰』か(4)――弁護士ルージンと19世紀の新自由主義