先日、「作品の解釈と『積極的な誤訳』――寺田透の小林秀雄観」という題名の論稿をアップしました。

ただ、それは「翻訳と文学」とい特集に応じて書いた論文でしたので、「様々なる意匠」を論じて小林秀雄氏の「陶酔といふ理解の形式」を指摘していた箇所は省いていました。

寺田氏の指摘は、エッセイ〈「様々な意匠」と隠された「意匠」〉でも論じた小林の「隠蔽という方法」にも深く関わります。それゆえ、ここではまず司馬遼太郎氏の『竜馬がゆく』との出会いを簡単に振り返ったあとで、寺田透氏の指摘を踏まえて前回の論文ではあまり深く論じることのできなかった「隠蔽という方法」についてもより深く考えたいと思います(以下、敬称を略す))。

Ⅰ、「様々なる意匠」に「隠された意匠」

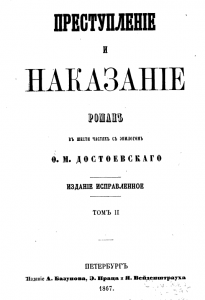

幕末から明治初期の混乱の時期の日本を題材にした『竜馬がゆく』などの小説を読んだ時に私が感じたのは、クリミア戦争敗戦後の価値の混乱したロシアの問題点を鋭く描きだしていたドストエフスキーの『罪と罰』(1866)の文明論的な広い視野と哲学的な深い考察が受け継がれているということでした。

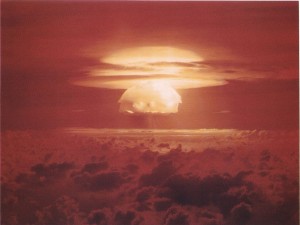

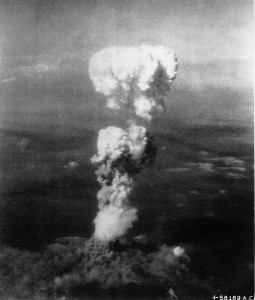

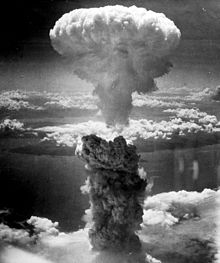

さらに、『罪と罰』のエピローグで「人類滅亡の悪夢」を描いたドストエフスキーが、次作の『白痴』ではこのような危機を救うロシアのキリスト(救世主)を描きたいと考えて、混迷のロシアで「殺すなかれ」と語った主人公・ムィシキンの理念も『竜馬がゆく』の主人公・坂本竜馬に強く反映されているとも考えていました。

一方、一九三四年に書いた「『罪と罰』についてⅠ」で「罪の意識も罰の意識も遂に彼(引用者注──主人公)には現れぬ」と記した文芸評論家の小林秀雄は、「『白痴』についてⅠ」でも「ムイシュキンははや魔的な存在となつてゐる」と記し、一九六四年の『白痴』論では、「作者は破局といふ予感に向かつてまつしぐらに書いたといふ風に感じられる。『キリスト公爵』から、宗教的なものも倫理的なものも、遂に現れはしなかつた。来たものは文字通りの破局であつて、これを悲劇とさへ呼ぶ事はできまい」と解釈していました。

それゆえ、「告白」の重要性に注意を払うことによって知識人の孤独と自意識の問題に鋭く迫った小林秀雄のドストエフスキー論から一時期、強い影響を受けていたものの、原作のテキストと比較しながら小林秀雄の評論を再読した際には、「異様な迫力をもった文体」で記されてはいるが、そこでなされているのは研究ではなく新たな「創作」ではないかと感じた私は、一九二九年のデビュー作「様々な意匠」で小林秀雄が「批評の対象が己れであると他人であるとは一つの事であって二つの事ではない。批評とはついに己れの夢を懐疑的に語る事ではないのか!」と率直に記していることに深く納得させられもしました。

しかも、「様々な意匠」は次のように結ばれていました。

「私は、今日日本文壇のさまざまな意匠の、少なくとも重要と見えるものの間は、散歩したと信ずる。私は、何物かを求めようとしてこれらの意匠を軽蔑しようとしたのでは決してない。たゞ一つの意匠をあまり信用し過ぎない為に、寧ろあらゆる意匠を信用しようと努めたに過ぎない。」

改めてこの文章を読んだ私は強い違和感を覚えました。なぜならば、司馬遼太郎は「様々な意匠」が書かれた時期を「昭和初期」の「別国」と呼んでいますが、この時期には「尊皇攘夷思想」という「意匠」が、政界や教育界だけでなく文壇の考えをも支配していたのです。

そして、前回、アップした〈司馬遼太郎と小林秀雄――「軍神」の問題をめぐって〉で詳しく分析したように、小林秀雄も「尊皇攘夷思想」を讃美するような記事を書いていたからです。

そのことに留意するならば『竜馬がゆく』における司馬の痛烈な批判の矛先は、イデオロギーには捉えられることなく「日本文壇のさまざまな意匠」を「散歩」したかのように主張つつ、自分の「意匠」を「隠して」いた戦前の代表的な知識人の小林秀雄にも向けられているのではないでしょうか。

『竜馬がゆく』第二巻の「勝海舟」では、その頃の「尊皇攘夷思想」が「国定国史教科書の史観」となったばかりでなく、「その狂信的な流れは昭和になって、昭和維新を信ずる妄想グループにひきつがれ、ついに大東亜戦争をひきおこして、国を惨憺(さんたん)たる荒廃におとし入れた」と痛烈に批判されていたのです。

Ⅱ、「様々なる意匠」と「陶酔といふ理解の形式」

「様々なる意匠」を論じた寺田氏の論稿を読んで驚かされたのは、すでに氏がここで「こころの震えを感じながら」小林秀雄の「陶酔といふ理解の形式」を指摘していたことでした。少し長くなりますが、「様々なる意匠」の文章を引用しておきます。

「一体最上芸術家の仕事で、科学者が純粋な水と呼ぶ意味での純粋なものは一つもない。彼等の仕事は常に、種々の色彩、種々の陰翳を擁して豊富である。この豊富性の為に、私は、彼等の作品から思ふ処を抽象することが出来る、と言ふ事は又何物を抽象しても何物が残るといふ事だ……。かうして私は。私の解析眩暈の末、傑作の豊富性の底を流れる、作者の主調低音をきくのである。この時私の騒然たる夢はやみ、私の心が私の心を語り始める。この時私は私の批評の可能性を悟るのである」。

少し引用が長くなりましたが、この後で寺田はこう分析しています。

「この文章のなかにもこまかに注意すれば小林氏の資性をあきらかにする次のような事実が見られる。即ち、かれに批評の可能性を獲得させるべく、対象の宿命的基調にかれを溺れさせるものは、…中略…混乱を惹起させる対象の『豊富性』でもなく、それによって惹起されるかれの『眩暈』の仕業だということ。一種の酩酊だということ。自己嫌悪ではなく、自己陶酔ということ。/ どこかでかれは『陶酔といふ理解の形式』と言っている。…中略…やはりかれは一種のナルシスだったのである。僕は、こころの震えを感じながら、今。そういうことができる。」(昭和三十年二月)

実は、私が小林秀雄の『罪と罰』論や『白痴』論を何度も読み返すなかで「苦い思い」で感じていたのも、ここで描かれているのはドストエフスキーの『罪と罰』や『白痴』の分析ではなく、それらを強引に自分の解釈に引き寄せたものであり、新たな「創作」としての『新罪と罰』や『新白痴』であるということでした。

問題なのは、小林秀雄がそのことを自覚していたと思われるにもかかわらず、数学者・岡潔との対談などに明確に現れているように、自分の解釈が正しいとあくまで主張し、それ以外の読み方をする者を「不注意な読者」と断じていたことです。

Ⅲ、「様々なる意匠」と「隠蔽という方法」

「様々なる意匠」における「陶酔といふ理解の形式」に注意を促していた寺田透は『文学界』に寄稿した「小林秀雄氏の死去の折に」という記事で、「男らしい、言訳けをしないひととする世評とは大分食ひちがふ観察だと自分でも承知してゐるが」と断った上で、小林の「隠蔽という方法」をも示唆していました。

「戦後一つ二つと全集が出、その中に昔読んで震撼を受けた文章が一部削除されて入つてゐるのを見たり、たしかに読んだ筈の警句がどこからも見出されない経験をしたりしてゐるうち、僕はかれを、後世のために自分の姿を作つて行くひとと思ふやうになつた。/作られた自分の姿のうしろから自分は消える、さうしなければならない。自分を抜け殻――かつてはさう呼んだもの――のかげに消してしまふこと」。

寺田が示唆していた小林の「隠蔽という方法」は、小林秀雄の歴史観にも深くかかわります。

たとえば、1940年に書いた『わが闘争』の書評で小林は「これは天才の方法である、僕はこの驚くべき独断の書を二十頁ほど読んで、もう天才のペンを感じた、僕には、ナチズムといふものが、はつきり解つた気がした」とヒトラーを賛美していました。

このような初出における記述は『全集』に収められる際に変えられていたのですが、このことを果敢に指摘していた菅原健史氏の考察を紹介した箇所を拙著『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』(成文社)から引用しておきます。

〈初出時と『全集』との文章の差異を克明に調べた菅原健史は、『全集』では「天才のペン」の前に、《一種邪悪なる》という言葉が加筆されていることを指摘し、そのために『全集』に依拠した多くの研究者が、戦時中から小林がヒトラーを「一種邪悪なる天才」と見破っていたとして小林の洞察力を賞讃していたことに注意を促している。〉

大きな問題は、寺田透がすでに示唆して小林秀雄の「陶酔といふ理解の形式」や「隠蔽という方法」がきちんと反省されなかったために、岸信介氏の満州政策や安倍晋三氏の雁発再稼働の「道義的な責任」も、「黙過」されることになったと思われることです。

関連記事一覧

「物質への情熱」と「好奇心に満ちた多様性」――寺田透の小林秀雄観(3)

司馬遼太郎と小林秀雄(1)――歴史認識とイデオロギーの問題をめぐって

司馬遼太郎と小林秀雄(2)――芥川龍之介の『将軍』をめぐって

「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(4)――良心の問題と「アイヒマン裁判」

(2016年2月1日改訂。2月6日、関連記事を追加)