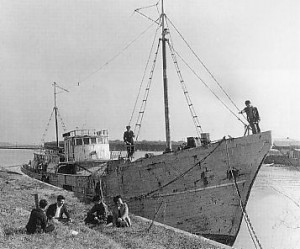

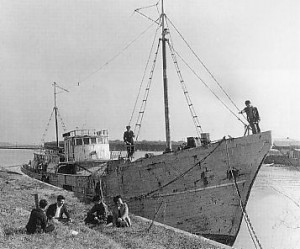

(「第五福竜丸」、図版は「ウィキペディア」より)。

60年前の今日、3月1日にアメリカ軍による水爆「ブラボー」の実験が行われました。

この水爆が原爆の1000倍もの破壊力を持ったために、制限区域とされた地域をはるかに超える範囲が「死の灰」に覆われて、160キロ離れた海域で漁をしていた日本の漁船「第五福竜丸」の船員が被爆し、無線長の方が亡くなられました。

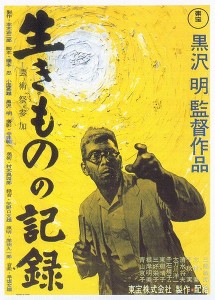

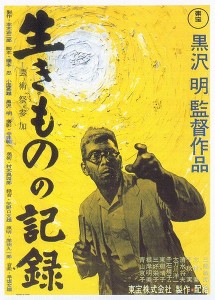

この事件から強い衝撃を受けた黒澤明監督は「世界で唯一の原爆の洗礼を受けた日本として、どこの国よりも早く、率先してこういう映画を作る」べきだと考えて映画《生きものの記録》(脚本・黒澤明、橋本忍、小國英雄)を制作したのです。

(東宝製作・配給、1955年、「ウィキペディア」)。

残念ながら、事件から1年後に公開されたこの映画は「季節外れの問題作」とみなされて、興行的には大失敗に終わりました。

* * *

失敗した理由はいくつか考えられますが、その大きな原因の一つとして「人の噂も75日」ということわざや、「臭い物には蓋(ふた)」ということわざもある日本には、「見たくない事実は、眼をつぶれば見えなくなる」かのごとき感覚が強く残っていることがあるからだと思えます。(7月28日のブログ記事「汚染水の流出と司馬氏の「報道」観」参照)。

しかし、事実は厳然としてそこにあり、眼をふたたび開ければ、その重たい事実と直面することになります。

「第五福竜丸」の事件もすでに多くの日本人は忘れているように見えますが、「東京新聞」はここ数日きちんと報道を続けています。

「放射能で汚染された魚を水揚げした日本の漁船は延べ約千隻に達し、マグロ漁の一大基地である三崎港(神奈川県)の漁船も魚の廃棄などの損害を受けた」ことを伝えている2月27日夕刊の記事の一部をを引用しておきます。

* * *

「放射能は怖いと思った。風に乗り、落ちた灰も海流に乗っていくんだから」

「第11福生丸」の船長だった今津敏治さん(84)=神奈川県三浦市=が当時を振り返る。

実験があったその日、今津さんらはビキニから数千キロ離れたフィジー周辺で操業中だった。焼津港(静岡県)に帰った第五福竜丸の被ばくが十六日に報道された後、船主からの無線で実験を知る。帰路はビキニに近づかないよう遠回りし、船体をせっけんで洗って四月に帰港した。

上陸すると、検査官が船員や魚に測定器を当てた。汚染はないと思っていたが、船体やカジキ、サメから国の廃棄基準を超える放射能が検出され、驚いた。約百六十トンの魚のうち十~二十トンが廃棄され、魚の価格低迷にも苦しんだ。「漁師にとって、魚は生活の資源なのに」。米国への憤りが収まらなかった。

「灰かぶりは来るな」。「第13丸高丸」の甲板員だった鈴木若雄さん(82)=三浦市=は五四年春、静岡県の漁港で飲食店の女性から入店を拒まれた。操業していたのはビキニの数千キロ東のミッドウェー島付近。方向が違うと説明したが、いわれのない偏見に「一番こたえた。こんなところまでうわさが来ているのかと」。

* * *

きれいな水に恵まれている日本には、過去のことは「水に流す」という価値観が昔からあり、この考えは日本の風土には適応しているようにも見えます。

だが、広島と長崎に原爆が投下された後では、この日本的な価値観は変えねばならないでしょう。なぜならば、放射能は「水に流す」ことはできないからです。

黒澤映画《生きものの記録》は「事実」を直視する勇気の大切さを映像をとおして訴えています。

(2015年4月7日、改訂。2016年12月22日、図版を追加)