リンク→「主な研究(活動)」タイトル一覧

リンク→「主な研究(活動)」タイトル一覧Ⅱ

『復活』の二つの訳とドストエフスキーの受容

はじめに

昨年の3月に「日本トルストイ協会」で行われた講演で籾内裕子氏は、内田魯庵訳の『復活』への二葉亭四迷の関わりを詳しく考察し、12月にはトルストイの劇《復活》を上演した島村抱月主宰の劇団・藝術座百年を記念したイベントも開かれました。

さらに、夏には故藤沼貴氏による長編小説『復活』の新しい訳が岩波文庫から出版され、「解説」には『罪と罰』の結末との類似性の指摘がされていました。その記述からは、改めてドストエフスキーとトルストイのテーマと問題意識の深い繋がりや、「罪の意識も罰の意識も遂に彼(引用者注──ラスコーリニコフ)には現れぬ」とした文芸評論家の小林秀雄の『罪と罰』解釈の問題点が感じられました*1。

本稿では『復活』とその訳に注目することで、対立して論じられることの多いドストエフスキーとトルストイの作品の内的な深い関係をエッセー風に考察したいと思います(図版はいずれも「岩波文庫」より)。

一、雑誌『時代』とトルストイ

農奴制の廃止や言論の自由などを求めたために1848年のペトラシェフスキー事件で逮捕され、死刑の宣告を受けた後に減刑されてシベリアに流刑されたドストエフスキーは、流刑中の1852年に『同時代人』に掲載された『幼年時代』に記されている「Л.Н.とはだれのことか」と兄ミハイルへの手紙で尋ねていました*2。

農奴解放だけでなく法律や教育制度の改革も行われた「大改革」の時期に首都に帰還したドストエフスキーは、兄とともに総合雑誌『時代』を創刊し、多くが文盲の状態に取り残されている民衆に対する教育の普及の重要性を強調し、そこで1862年2月に創刊された月刊教育雑誌『ヤースナヤ・ポリャーナ』の紹介を行ったばかりでなく、『死の家の記録』では厳しい検閲の下にもかかわらず、監獄の状況を鋭く描き出しました*3。

それゆえ、トルストイはこの長編小説について「我を忘れてあるところは読み返したりしましたが、近代文学の中でプーシキンを含めてこれ以上の傑作を知りません。作の調子ではなく、観点に驚いたのです。誠意にあふれており、自然であり、キリスト教的で、申し分のない教訓の書です」と書いているのです*4。

一方、ドストエフスキーが唱えた「大地主義」について、「その教義は、要するに西欧派とスラヴ派との折衷主義であつて、…中略…穏健だが何等独創的なものもない思想であり、確固たる理論も持たぬ哲学であつた」とした文芸評論家の小林秀雄は、『死の家の記録』についても「厭人と孤独と狂気とが書かせた」ゴリャンチコフの「手記だつた事を思ひ出す必要がある」と書いています*5。

しかし、この作品が一時、「検閲官」の差し止めで中止されるなど厳しい検閲下で書かれていたことを忘れてはならないでしょう。興味深いのは、雑誌『時代』の創刊号から7ヵ月にわたって連載された長編小説『虐げられた人々』(原題は『虐げられ、侮辱された人々』)でドストエフスキーが登場人物にトルストイの作品にも言及させていることです。

「大改革」の時代のロシアが抱えていた問題を浮き彫りにしているこの作品のことはあまり知られていないので、まずその粗筋を紹介しその後で『罪と罰』との関連にふれることにします。

この長編小説は、主人公のイワンがみすぼらしい老人と犬の死に立ち会うというシーンから始まり、その後で少女ネリーをめぐる出来事とイワンを養育したイフメーネフの没落と娘ナターシャをめぐる筋が並行的に描かれていきます。

物語が進むにつれて、しだいにこれらの悲劇の原因が、ワルコフスキー公爵の犯罪的な詐欺によるものであることがはっきりしてくるのです。すなわち、物語の冒頭で亡くなるネリーの祖父はイギリスで工場の経営者だったのですが、娘がワルコフスキー公爵にだまされて父の書類を持ち出して駆け落ちしたために全財産を失って破産に陥っていました。

一方、150人の農奴を持つ地主で、主人公のイワンを養育したイフメーネフ老人の悲劇も900人の農奴を所有する領主としてワルコフスキー公爵が隣村に引っ越してきたことに起因しています。しばしばイフメーネフ家を訪れて懇意になったワルコフスキー公爵は、自分の領地の管理を依頼し、5年後にはその経営手腕に満足したとして新たな領地の購入とその村の管理をも任せたのです。

ここで注目したいのは、ワルコフスキーがイワンに「私はかつて形而上学を学びましたし、博愛主義者になったこともあるし、ほとんどあなたと同じ思想を抱いていたこともある」と語っていることです。父親からあまり関心を払われずに親戚の伯爵の家に預けられていた息子のアリョーシャは、トルストイの『幼年時代』と『少年時代』を熱中して読んだとイワンに伝えていますが、この時彼は父親のうちに、自分の領地ヤースナヤ・ポリャーナに学校や病院を建設して農民の養育に励んだトルストイのような面影を見ていたように思えます。人の良いイフメーネフ老人がワルコフスキー公爵を信じて彼の領地の管理や新たな領地の購入を手伝ったのは、改革者のような彼の姿勢に幻惑されたためだったといえるでしょう*6。

しかし、領地を購入した後でワルコフスキー公爵は、領地の購入代金をごまかされたという訴訟を起こし、隣村の地主たちを抱き込んでさまざまな噂を流し、有力なコネや賄賂を使って裁判を有利に運んだために、裁判に敗れて一万ルーブルの支払いを命じられたイフメーネフ老人は自分の村を手放さねばならなくなったのです。

この小説が連載された雑誌『時代』(1861年1月号~1863年4月号)が検閲で発行禁止となった後、ドストエフスキーは新たに創刊した雑誌『世紀』に『地下室の手記』などを発表してなんとか存続させようとしましたが、この雑誌も1865年には廃刊になりました。その翌年に発表されたのが、「強者のみに有利なる法律」に激しい怒りを覚え、「高利貸しの老婆」を「悪人」と規定して殺した元法学部の学生・ラスコーリニコフの苦悩と行動を詳しく描いた長編小説『罪と罰』でした。

二、内田魯庵訳の『復活』と新聞『小日本』

日本では内田魯庵が二葉亭四迷の助力を得て1892年に『罪と罰』の第一部を、翌年には第二部を英語から訳していましたが、充分な購買者数を得ることができなかったために『罪と罰』の後半部分は出版されませんでした。それにも関わらず、評論「『罪と罰』の殺人罪」できわめて深い解釈を記したのが北村透谷だったのです*7。

『罪と罰』を訳していた内田魯庵訳の『復活』が政論新聞『日本』に連載されたのは、日露戦争終結前の1905年4月5日から12月22日にかけてでした*8。魯庵はこの訳を掲載する前日に「トルストイの『復活』を訳するに就き」との文章を載せて、そこでこの長編小説の意義を次のように記していました。

「社会の暗黒裡に潜める罪悪を解剖すると同時に不完全なる社会組織、強者のみに有利なる法律、誤りたる道徳等のために如何に無垢なる人心が汚され無辜なる良民が犠牲となるかを明らかにす」。

私が強い関心を抱いたのは、どのような経緯で魯庵訳の『復活』が『日本』に掲載されたのかということでした。そのことに関連してまず注目したいのは、正岡子規が編集主任に抜擢されていた家庭向けの新聞『小日本』に掲載された文芸評論家・北村透谷の自殺についての次のような記事が子規によって書かれていた可能性が高いことです*9。

「北村透谷子逝く 文学界記者として当今の超然的詩人として明治青年文壇の一方に異彩を放ちし透谷北村門太郎氏去る十五日払暁に乗し遂に羽化して穢土の人界を脱すと惜(をし)いかな氏年未だ三十に上(のぼ)らずあたら人世過半の春秋を草頭の露に残して空しく未来の志を棺の内に収め了(おは)んぬる事嗟々(あゝ)エマルソンは実に氏が此世のかたみなりけり、芝山の雨暗うして杜鵑(ほとゝとぎす)血に叫ぶの際氏が幽魂何処(いづこ)にか迷はん」。

(図版は正岡子規編集・執筆『小日本』〈全2巻・別巻、大空社、1994年〉、大空社のHPより)

この記事が掲載された新聞『小日本』は明治八年に発布された「讒謗律」や「新聞紙条例」によってたびたび発行停止処分を受けていた新聞『日本』を補う形で創刊されたのですが、俳句や和歌のコーナーを設けて投稿を広く呼びかけた子規は、その創刊号からは自分の小説「月の都」を卯之花舎(うのはなや)の署名で掲載していました。

若い仏師の悲恋を描いた幸田露伴の『風流仏』に強い感銘を受けた子規が、1891年の冬期休暇中に一気に書き上げたこの小説の原稿は「露伴氏の一閲を乞うた」ものの批評が芳しくなかったために、社主の羯南翁から自恃(じじ)居士(高橋建三氏)の手に渡り、二葉亭四迷のところまで行っていたのです*10。

それゆえ、夏目漱石が英国から親友の正岡子規に書いた手紙でトルストイの破門についてのイギリスの新聞の記事を紹介していたのは一方的な紹介ではなく、子規の関心に応えていたという可能性さえあると思われます。

さらに、『罪と罰』を高く評価した北村透谷は、トルストイの長編小説『戦争と平和』や『イワンの馬鹿』を英訳で読み、徳冨蘆花よりも早くにトルストイの戦争観にも言及して、両者をともに高く評価していました*11。二葉亭四迷の勧めで1908年に連載した長編小説『春』で島崎藤村が、『文学界』の同人であった北村透谷との友情やその死について描いていたことはよく知られていますが、短い記事とはいえ子規はすでに北村透谷の意義を高く評価する記事を書いていたのです。

子規が書いた短い記事を視野にいれると二葉亭四迷だけでなく、夏目漱石も深い印象を受けただろうと推測され、内田魯庵訳の『復活』が政論新聞『日本』に掲載されるようになった遠因は正岡子規にあったと言ってもよいのではないかと思えます。

さらに正岡子規や北村透谷との関連で注目したいのは、1910年に修善寺で大病を患った夏目漱石が、「思い出す事など」で「無意識裡に経過した大吐血の間の死の数瞬間」とドストエフスキーの「癲癇時の体験」との比較をしつつ、ペトラシェフスキー事件で捉えられ、刑場に連れ出された「寒い空と、新しい刑壇と刑壇の上にたつ彼の姿と、襯衣一枚で顫えてゐる彼の姿を根氣よく描き去り描き來って已まなかった」と記していたことです。

比較文学の清水孝純氏はこの時漱石が「時代を震撼させた」日本の大逆事件を「思い浮かべていたことは想像に難くない」と記しています*12。この指摘は重要でしょう。ペトラシェフスキー事件の翌年にオーストリア帝国の要請によってハンガリー出兵に踏み切っていたロシア帝国はその数年後にクリミア戦争へと突入していました。大逆事件で幸徳秋水などを逮捕した年に「日韓併合」を行った日本も、その後大陸への進出を強めることになったのです。

三、トルストイの『罪と罰』観と『復活』

トルストイの『罪と罰』観を考える上で重要なのは、日露戦争後にヤースナヤ・ポリャーナを訪れた德富蘆花からロシアの作家のうち誰を評価するかと尋ねられた際に、「ドストエフスキー」であると答え、さらに蘆花が『罪と罰』についての評価を問うと「甚佳甚佳(はなはだよし、はなはだよし)」と続けていたことです*13。

そのような高い評価に注目するならば、トルストイは「高利貸しの老婆」を「悪人」と規定してその殺害を正当化した主人公ラスコーリニコフの悲劇と苦悩を描き出すとともに、ソーニャとの関わりに読者の注意を促しながら、シベリアの流刑地で森や泉の尊さを知る民衆との違いを認識させていたエピローグの意義を深く理解していたと思えます。

たしかに、ドストエフスキーは『罪と罰』の本編では、「殺してやれば四十もの罪障がつぐなわれるような、貧乏人の生き血をすっていた婆ァを殺したことが、それが罪なのかい?」と妹に問わせ、さらに自分が犯した殺人と比較しながら、「なぜ爆弾や、包囲攻撃で人を殺すほうがより高級な形式なんだい」と反駁もさせていました*14。

しかし、ドストエフスキーはラスコーリニコフに「人類滅亡の悪夢」を見させていた後で、「罪の意識」に目覚めた主人公が徐々に変わっていく「新しい物語」を次のように示唆していたのです。

「ここにはすでに新しい物語がはじまっている。それは、ひとりの人間が徐々に更生していく物語、彼が徐々に生まれかわり、一つの世界から他の世界へと徐々に移っていき、これまでまったく知ることのなかった新しい現実を知るようになる物語である。それは、新しい物語のテーマとなりうるものだろう。しかし、いまのわれわれの物語は、これで終わった。」

自分の理論が核兵器の発明にも利用されてしまったことを知ってから、核兵器廃絶と戦争廃止のための努力を続けた物理学者のアインシュタインは、ドストエフスキーについて「彼はどんな思想家よりも多くのものを、すなわちガウスよりも多くのものを私に与えてくれる」と述べていました*15。兵器の改良により大量殺人が可能になった現代では、新たな戦争が「人類滅亡」につながる可能性が実際に出てきていたのであり、ドストエフスキーやトルストイはその危険性をいち早く洞察していたといえるでしょう。

一方、1934年に書いた「『罪と罰』についてⅠ」で小林秀雄は、ラスコーリニコフには「罪の意識」はなかったと断言し、エピローグも「半分は読者の為に書かれた」と記していました。そして、戦後に書いた『罪と罰』論でもエピローグの結末に記された「新しい物語」に言及した小林は、ドストエフスキーが『白痴』で「この『新しい物語』を書かうと考へた事は確かである」としながらも、主人公が「次第に更生し、遂に新しい現実を知ることは可能であるか」と読者に問い、不可能であると断言していたのです*16。

このような解釈と正反対の解釈を示したのがトルストイ研究者の藤沼貴氏でした。『罪と罰』の粗筋を「誤った『超人』思想に駆られて殺人を犯し、シベリアに流刑されたラスコーリニコフは、彼と共に流刑地まで来たかつての娼婦ソーニャの純粋な愛によってよみがえり、自分の罪を認めて復活する」と簡明に記した藤沼氏は、『復活』の結末の次のような文章が『罪と罰』の結末に酷似していることを指摘していました*17。

「この夜から、ネフリュードフにとってまったく新しい生活が始まった、それは彼が新しい生活条件に入ったからというよりむしろ、このとき以来彼の身に生じたすべてのことが、彼にとって以前とまったく別の意味を得ることになったからだった。ネフリュードフの人生のこの新しい時期がどのようなかたちで終わるか、それは未来が示してくれる」。

四、『復活』のネフリュードフと『白痴』のムィシキン

トルストイの劇《復活》で松井須磨子が「カチューシャの唄」を歌ってから百年に当たることを記念して行われたイベントでは、トルストイの原作とそれを劇化したアンリ・バタイユの脚本やその英訳をしたビアボム・トゥリーの脚本をもとにした島村抱月の劇との違いも論じられました*18。

私にとってことに興味深かったのは、名門貴族のネフリュードフが奔走したかいがあり、皇帝からの特赦状が届いてカチューシャ(マスロワ)は自由になるが、彼女は政治犯のシモンソンとともにシベリアへいくことを選ぶことです。

この後で、トルストイは「奇妙な斜めを向いた目とあわれを誘うような微笑の中に」、ネフリュードフが彼女は自分を愛していたが、彼女は娼婦だった「自分を彼に結びつければ、彼の一生をだいなしにすると考え、シモンソンといっしょに姿を消して、ネフリュードフを自由にしようとしていたのだ」と読み取ったと記しています*19。

トルストイの『復活』が誘惑した後で捨てた小間使いのカチューシャと裁判所で再会したことで「良心の呵責」に苦しむようになった貴族のネフリュードフの物語であることに注意を払うならば、その描写は、子供の時の火事が原因で孤児となり貴族のトーツキーによって養われていたが、美しい乙女になると犯されて妾にさせられていたナスターシヤが、ムィシキンからのプロポーズに歓喜しながらも、子供のように純粋な彼の一生をだいなしにすると考えて、ロゴージンとともに去っていたことを思い起こさせます。

『罪と罰』の結末に記された「ひとりの人間が徐々に更生していく物語」という記述に注目しながら、『復活』と『白痴』の第一部を比較するとき、主人公と虐げられた女性との関係の描かれ方の類似性に驚かされます。

トルストイは長編小説『白痴』の主人公ムィシキンを「その値打ちを知っている者にとっては何千というダイヤモンドに匹敵する」と高く評価していました*20。

長編小説『罪と罰』や『白痴』における「良心」という単語の用法に注目しながら読むとき、しばしば否定的に論じられるムィシキンの行動は、名門貴族の末裔であったという「贖罪的な意識」から自分の非力さを知りつつも「殺すなかれ」という理念を広めようとしていたと解釈できるのではないでしょうか*21。

おわりに

ドストエフスキーとトルストイはしばしば対立的な作家として対置されてきましたが、ドストエフスキーはトルストイの農民に対する教育活動を高く評価していましたし、トルストイもまた「大地主義」の理念に深い関心を寄せていたのです。

長編小説『復活』と『罪と罰』の結末に記された「新しい物語」の記述の類似性を指摘した藤沼氏の言葉に注目しながら、『罪と罰』から『白痴』への流れを分析するとき、両者の相互関係を深く理解することが、二人の大作家の作品を正しく理解する上でも必要不可欠であることを物語っているでしょう。

《注》

*1 小林秀雄「『罪と罰』についてⅠ」、『小林秀雄全集』第6巻、新潮社、45頁。

*2 川端香男里『100分de名著、トルストイ「戦争と平和」』NHK出版、2013年。

*3 ドストエフスキー、望月哲男訳『死の家の記録』光文社、2013年参照。

*4 グロスマン、松浦健三訳編「年譜(伝記、日記と資料)『ドストエフスキー全集』(別巻)、新潮社、1980年、483頁。

*5 小林秀雄「『罪と罰』についてⅠ」、『小林秀雄全集』第5巻、新潮社、66頁。

*6 高橋『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』刀水書房、2002年、第2章〈「大改革の時代」と「大地主義」〉参照。

*7 北村透谷「『罪と罰』の殺人罪」『北村透谷選集』岩波文庫、1970年参照。

*8 籾内裕子「内田魯庵と二葉亭四迷――『復活』初訳をめぐって」『緑の杖』(日本トルストイ協会報)第12号、2015年、2~13頁。

*9 『「小日本」と正岡子規』大空社、1994年、34頁。

*10柴田宵曲『評伝正岡子規』岩波文庫、2002年。

*11北村透谷、前掲書、1970年。

*12 清水孝純「日本におけるドストエフスキー ――大正初期に見る紹介・批評の状況」、『ロシア・西欧・日本』朝日出版社、昭和51年、452~454頁。

なお蘆花のトルストイ観については、阿部軍治『徳富蘆花とトルストイ――日露文学交流の足跡』(改訂増補版)彩流社、2008年参照。

*13 徳冨蘆花「順禮紀行」、『明治文學学全集』第42巻、筑摩書房、昭和41年、183~186頁。

*14 ドストエフスキー、江川卓訳『罪と罰』岩波文庫より引用。

*15 クズネツォフ、小箕俊介訳『アインシュタインとドストエフスキー』れんが書房新社、1985年、9頁。

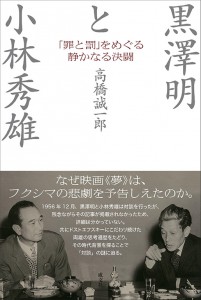

*16 小林秀雄、前掲書、『小林秀雄全集』第6巻、291頁。小林秀雄のドストエフスキー観の問題点については、髙橋『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』成文社、2014年参照。

*17 藤沼貴「トルストイ最後の長編小説『復活』」、藤沼貴訳『復活』岩波文庫下巻、2014年。初出は『トルストイ』第三文明社、2009年、504頁。

*18 昨年12月7日のパネルデスカッション「カチューシャの唄大流行と大衆の時代」、および、木村敦夫「トルストイの『復活』と島村抱月の『復活』」、東京藝術大学音楽学部紀要、第39集、平成26年、39~58頁参照。

*19 トルストイ、藤沼貴訳『復活』岩波文庫下巻、440頁。

*20 トルストイ、訳は『白痴』新潮文庫下巻、「あとがき」の木村浩訳より引用。

*21 髙橋『黒澤明で「白痴」を読み解く』成文社、2011年参照。

(『緑の杖』〈日本トルストイ協会報〉第12号、2015年)