一九五二年から翌年にかけて八章からなる「『白痴』について」Ⅱ」を発表していた評論家の小林秀雄(一九〇二~一九八三年)は、長い間中断した後で一九六四年に長編小説の結末について考察した短い第九章を書き、「お終ひに、不注意な読者の為に注意して置くのもいゝだろう。ムイシュキンがラゴオジンの家に行くのは共犯者としてである。〈後略〉」と結んでいた(傍線引用者、小林秀雄『小林秀雄全集』第六巻、新潮社、一九六七年、三四〇頁。以下、全集からの引用に際しては旧漢字を新漢字になおすとともに、本文中の括弧内に頁数を漢数字で示した)。

小林が時々用いる「不注意な読者」という表現に出会ったときは、この言葉は特定の人物を指すのではなく、一般的な読者に向けられていると感じていた。しかし、拙著『黒澤明で「白痴」を読み解く』(成文社)を書くなかで、ここでは一九五一年に映画《白痴》を公開していた黒澤明監督(一九一〇~一九九八年)を指している可能性が強いと考えるようになった。

なぜならば、一九三四年に書いた「『白痴』についてⅠ」で、「ムイシュキンはスイスから帰つたのではない、シベリヤから還つたのだ」と書き、「『罪と罰』の終末を仔細に読んだ人は、あそこにゐるラスコオリニコフは未だ人間に触れないムイシュキンだといふことに気が付くであろう」と断じていた小林は〔八二〕、戦後の一九四八年に書いた「『罪と罰』についてⅡ」でも、「作者は、短いエピロオグを書いてゐるが、重要なことは、凡て本文で語り尽した後、作者にはもはや語るべきものは残つてゐない筈なのである」と断じていたからである〔二五〇〕。

しかも戦前の一九三七年に「スタヴロオギンは、ムイシュキンに非常によく似てゐる、と言つたら不注意な読者は訝るかも知れないが、二人は同じ作者の精神の沙漠を歩く双生児だ」と書いた小林秀雄は、未完に終わった『悪霊』論を「小さな拳を振り上げてゐる」マトリョーシャの「身振り、これがどうしても堪らないのだ……」というスタヴローギンの「手記」からの意味ありげな引用で中断していた〔傍線引用者、一五八~一六五〕。

すでに一九三四年の「『白痴』についてⅠ」において小林が、ナスターシヤを「この作者が好んで描く言はば自意識上のサディストでありマゾヒストである」と規定していたことを思い起こすならば〔九五〕、小林の『白痴』論は後に日本で開花することになる「サド・マゾ的心理分析」の端緒を開いていたとも思える。しかも、そこで「人々の平安は又ムイシュキン故に破れる」とも書いた小林は、「ムイシュキンははや魔的な存在となつてゐる」と続けていたのである〔傍線引用者、九〇~九一〕。

さらに、ドストエフスキー論の絶筆となる一九六四年の『白痴』論で小林は、「作者は破局といふ予感に向かつてまつしぐらに書いたといふ風に感じられる。『キリスト公爵』から、宗教的なものも倫理的なものも、遂に現れはしなかつた。来たものは文字通りの破局であつて、これを悲劇とさへ呼ぶ事はできまい」と解釈していた〔三三九〕。

ここで注意を払っておきたいのは、このような小林の結論が「このホルバインの絵は、ドストエフスキイの思想の動きが、通過する、恐らく繰返し通過しなければならぬ、最も危険な地点を指示する様に思はれる」と書いた直後に記されている次のような考察から導き出されていたことである。 「ドストエフスキイには、外遊中、ルナンが感嘆してゐる様なルネッサンスの美しい宗教画を見る機会はいくらもあつただらうと思はれるが、彼がさういふものに感動した形跡は、彼の書いたもののうちには見当らない。恐らく、美しい宗教画など、彼には何んの興味もなかつたのである」〔二七七〕。

よく知られているようにドストエフスキーはドレスデンの美術館で「美しい宗教画」から強い感動を受けていた(『ドストエーフスキイ夫人 アンナの日記』、木下豊房訳、河出書房新社参照)。そしてグロスマンは、「このころ高遠なルネッサンスの造形美術に接したことは、ドストエフスキイの創作歴上の一大事件となった」と指摘し、『緑色のカーテン』(冨岡道子、未来社)では、『白痴』とラファエロの絵画との関係が詳しく分析されている。 しかも、小林は先の文章に続けて「ルナンが『イエス伝』を書いたのは、ドストエフスキイがシベリヤからペテルブルグに還つて間もなくの事である。この一世を風靡した書物をドストエフスキイが読んだかも知れないが、興味を覚へたとは考えられない」と書いている。

しかし、ルナンの『イエス伝』についての考察は一八六四~六五年の「手帖」だけでなく、『白痴』の草稿にも記されていることが明らかになっているのである(高橋『黒澤明で「白痴」を読み解く』、一四一頁)。 これに対して、黒澤明監督は小林が『白痴』論を再開する前年に公開された映画《白痴》のラストシーンで、綾子(アグラーヤ)に「そう! ……あの人の様に……人を憎まず、ただ愛してだけ行けたら……私……私、なんて馬鹿だったんだろう……白痴だったの、わたしだわ!」と語らせていた(黒澤明『黒澤明全集』第三巻、岩波書店、一四五頁)。

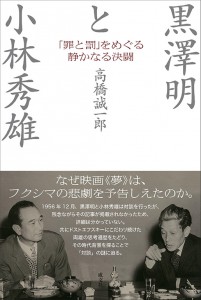

そして、一九五六年の年末に小林との対談を行っていた黒澤明は、ソ連で撮った映画《デルス・ウザーラ》が公開された一九七五年の若者たちとの座談会では、「小林秀雄もドストエフスキーをいろいろ書いているけど、『白痴』について小林秀雄と競争したって負けないよ」と語っていた(黒澤明研究会編『黒澤明 夢のあしあと』共同通信社、二八八頁)。 実際、八五〇万人以上の死者を出した第一次世界大戦後に、ヘルマン・ヘッセはドストエフスキーの創作を「ここ数年来ヨーロッパを内からも外からも呑み込んでいる解体と混沌を、これに先んじて映し出した予言的なものであると感じる」と高く評価していた(高橋 『「罪と罰」を読む(新版)――〈知〉の危機とドストエフスキー』、刀水書房、六頁)。

黒澤明監督も五千万人以上の死者を出した第二次世界大戦後に公開した映画《白痴》では、原作の舞台を日本に置き換えるとともに、主人公を沖縄で死刑の判決を受けるが冤罪が晴れて解放された復員兵とすることで、映像をとおして敵を殺すことで自国の「正義」を貫こうとする「戦争」の「野蛮性」を強く訴えていたのである。

これらのことに注意を払うならば、「真に美しい善意の人」を主人公とした黒澤映画《白痴》では、自分の『白痴』観に対する徹底的な批判がなされていると小林秀雄が感じていたとしても不思議ではなく、一九六四年に書かれた「不注意な読者」という言葉からは自分のドストエフスキー論に行き詰まりを感じていた小林の捨て台詞のような響きさえも感じるのである。

昨年の秋に私は日本比較文学会・東京支部の大会で「黒澤明監督のドストエフスキー理解」を口頭発表し、原爆や原子力発電所の危険性を描いていた黒澤映画《夢》が、エピローグの意味とラスコーリニコフの「悔悟」を否定した小林秀雄の『罪と罰』観の鋭い批判ともなっていることを具体的に示した。

ドストエフスキーの文明観の問題は日露の近代化や現在の日本の状況とも深くかかわるので、黒澤明監督の映画をとおして小林秀雄のドストエフスキー観の問題点を詳しく検証する著作をなるべく早くに公刊したいと考えている。

(『ドストエーフスキイ広場』第22号、2013年。再掲に際して文体を改正し図版を追加)

リンク→「不注意な読者」をめぐって(2)――岡潔と小林秀雄の『白痴』観

(『世界文学』No.120、2014)

(『世界文学』No.120、2014)