はじめに ①『原理講論』と『蒼ざめた馬』との出会い ②「自虐史観」の批判と「贖罪意識」の刷り込み ③「黙示録」解釈の危険性 ④ 文鮮明教祖とテロリズム

はじめに

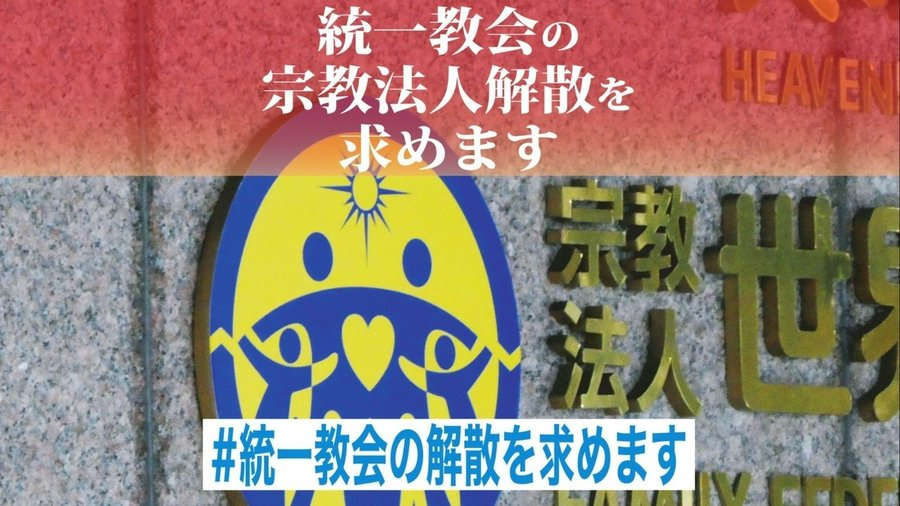

「霊感商法」や「合同結婚式」などの問題でかつて危険視されていた統一教会(鈴木エイト氏が指摘しているように、本国・韓国における呼称は「統一教(トンイルギョ)」であり、日本でもその教義は変わらないので、本稿でも統一教会と記す)は、安倍政権下の2015年に「世界平和統一家庭連合」と名称の変更が許可されたことでソフトなイメージが持たれるようになっていた。

しかし、安部元首相は母親の多額の献金などにより家庭崩壊していた宗教二世の山上徹也容疑者の手製の散弾銃で射殺された。そのあとで『聖書』を教典としつつも反日的な教義を持つこの教団の実態が徐々に明らかになってきた。また、統一教会だけでなくエホバの証人などの宗教二世たちが宗教虐待など彼らの悲惨な状況を伝え、TBSの報道特集や日本テレビのミヤネ屋を始め、週刊文春などの週刊誌や新聞も報道をしたことで、統一教会の解散請求は昨日20万の署名数に達した。

ただ、紀藤正樹弁護士が 『決定版 マインド・コントロール』(アスコム、2017年)において記しているように、統一教会もアメリカのカルト教団や地下鉄サリン事件が起こしたオウム真理教とも共通する次のような危険な特徴を有している。

1,「信者と外部の接触を断ち、繰り返し同じ情報を吹き込むなどして、マインド・コントロールする。信者は、教祖の意のままに動くようになり、法律や常識は無意味となる」。

2,「『近くこの世の終わりがくるが、選ばれた者だけが神の国に行ける』という終末思想を語る」

さらに、先の参議院選では自民党の多くの議員が「基本理念セミナー」への参加も求める統一教会の「推薦確認書」にサインしていたことが朝日新聞の調査で明らかになった。

以下、最初に『原理講論』や『蒼ざめた馬』との出会いとその後のかかわりなどを簡単に振り返ったあとで、主にこの教団の教義と堀田善衞の「黙示録」観を分析することで、今も自民党の家庭観や平和観に強い影響力を持っている統一教会の危険性を指摘したい(本稿ではかっこ内の数字は半角で示す)。

私が統一教会の講義を一人で聞きに行ったのは、ベトナム戦争が激しさを増す一方で、日本でも学生運動が過激化して、学生同士が武力衝突を繰り返すようになっていた1967年でまだ高校生の頃だった。

それ以前に『罪と罰』を読んでキリスト教にも強い関心を持つようになり、『聖書』の教えに従って良心的兵役拒否を行っている「エホバの証人」(ものみの塔)の集まりに誘われて二度ほど参加していた私は、渋谷を歩いていて真面目な感じの青年に誘われて『原理講論』の導入部の講義を聞いたのである。玄関を開けると座って待っていた二人の若い女性たちからやさしく「お帰りなさい」と挨拶されてその家庭的な雰囲気に心を動かされたが、陰陽思想でキリスト教の「原理」を説明しようとする講師の話には疑問を持ったために、一度限りの聴講となった。

それにも関わらずその時の印象は非常にまじめな青年たちの集まりという印象が強かったので、この集団が正体を隠して難民救済などを装うカンパや訪問販売をしたりしていることを知って痛ましい思いに駆られた。もしもあの時に最後まで講義を聞いていたら、私も信者になっていたかも知れないと感じて、その後もこの教団の動きには注意を払ってきた。

そして、統一教会が日本でも銃器店を経営して銃の販売も行っていることも報じられた際には、宗教団体が銃器店を持つことに強い違和感を覚えた。

統一教会の「黙示録」観については第三節で考察することにするが、「視よ、蒼ざめた馬あり、これに乗る者の名を死といい、黄泉これにしたがう」という『ヨハネの黙示録』(6章8節)の言葉が題辞で引用されているロープシンの『蒼ざめた馬』(川崎浹訳、現代思潮社)を読んで衝撃を受けたのもこの時期だったと思う。 (注:ロープシンの本名はボリス・ヴィクトロヴィチ・サヴィンコフ、ロシアの革命家、主要作品に『一テロリストの回想』)。

『罪と罰』では近代西欧の哲学に影響された「非凡人の理論」によって「高利貸しの老婆」を「悪」と規定して殺害を行ったラスコーリニコフの深い苦悩とシベリアにおける「復活」が描かれている。一方、 『蒼ざめた馬』の主人公は、 「ラスコーリニコフは金貸しばばあを殺し、彼自身が老婆の流した血のなかで窒息する」と考え、「われ、汝に暁の明星をあたえん」など多くの「黙示録」の詩的な言葉でモスクワ総督の暗殺を正当化している。

しかも、ソーニャとの間では殺人やラザロの復活など死と生についての会話も行われていたが、『蒼ざめた馬』でも「ぼくはよく馭者だまりで聖書を読むんだ」と語り、「すべてが許される」と考える「スメルジャコフへの道」と「キリストの道」があるとするワーニャとの対話も描かれている。

注目したいのは、ワーニャが「すべてが許される」とする危険な考えをイワンではなくスメルジャコフに帰していることであり、この小説との出会いは、私が「黙示録」に強い問題意識を持つようになった大きなきっかけになっていたと思える。

一方、統一教会への私の関心は徐々に弱まっていたが、久しぶりにその名前を聞いたのは、2014年3月15日に日本ペンクラブの環境委員会が行う「脱原発を考えるペンクラブの集い」の準備会合からの帰宅の際に中村敦夫・環境委員長と交わした私的な会話においてであった。

その会話で中村さんは、統一教会やその政治組織などから多い場合には「一人の議員に九人もの秘書がついている」ことを憤慨し、かつ今もその問題がまったく解決されていないことを深く危惧されていた。

実際、1998年9月22日法務委員会で氏は、「統一協会は宗教の名をかりてさまざまな反社会的な行動をとっている団体でございます」と指摘し、かつて統一協会の代理人だった高村外務大臣と教団との関係や国会議員に対する「秘書の派遣の問題」などについて鋭い質問も行っていたのである。

中村氏との会話の際には統一教会がいまだに日本の政治の中枢に深く入り込むほどに力をもっていることに驚かされたが、地下鉄の乗り換えのために中断されてそのままになっていた。

2,「自虐史観」批判と「贖罪意識」の刷り込み

その時の会話のことをまざまざと思い出したのは、安倍元首相が統一教会のせいで家庭崩壊していた宗教2世に射殺されたことを知った時であった。2021年に行われたUPF(天宙平和連合)主催の会議に、統一教会の総裁でもある「韓鶴子総裁をはじめ皆様に敬意を表します」というビデオ・メッセージを安倍元首相が送ったことが犯行の引き金になっていたのである。

その事件の後でこの問題の深刻さを改めて認識して、中村敦夫氏の『狙われた羊』(文藝春秋、1994年)を読み始めた。この小説の見事さは「マインド・コントロールの意図的悪用が、人間の思考や人格を改造し、社会的犯罪を作り出すというメカニズムを、物語によって図解すること」に成功していたことだと思う。

初めは映画化も考えていたとのこともあり、場面も視覚的で真夜中に起きた自動車事故のシーンから始まる『狙われた羊』は、迫力ある文体で読者を新宗教の異様な世界へと引き込み、最後まで一気に読ませる。この作品は今年の11月に講談社から30年ぶりに文庫の形で再販されることが決定したが、それはマインド・コントロールという手法を駆使するこの教団の変わらぬ本質を浮き彫りにした意義が薄れていないからであろう。(統一教会の問題を初期から粘り強く考察してきた有田芳生氏に『改訂新版 統一教会とは何か』大月書店がある)

圧巻は正体を隠して相談に乗りながら優しく勧誘した者が、学生(羊)を研修でマインド・コントロールにより熱狂的な信者にさせる過程が鮮明に描き出している箇所であろう。

たとえば、素直な女子学生の中道葉子が参加した中級研修の12日目の夜に上映されたドキュメンタリィ映画「大日本帝国による朝鮮半島三十八年支配」では、「モノクロニュース映画の断片」や「報道写真」などにより「朝鮮民族に対する日本軍の目を覆うばかりの残虐な行為が次々と映し出された」。そのために日韓併合の正確な知識をもっていなかった「葉子は、言葉で表現できぬほどのショックを受け」、この研修に参加していた受講生たちも「一様に心を揺さぶられ、深い罪悪感を抱かされた」のである。

つまり、正しい歴史教育を「自虐史観」などと呼んで日本の歴史の負の側面を学校で教えないようにすることを支援していた安部元首相は統一教会の広告塔となっていたばかりでなく、心ならずも歴史の真実を知った若者たちが「罪の意識」から旧統一教会に取り込まれることに加担していたことになる。

このような「深い罪悪感」にはアメリカによる原爆投下の問題もからんでいる。たとえば、芥川賞作家の堀田善衞は短編『国なき人々』(1949)で広島に原子爆弾が落ちて「人はもとより一木一草も滅び、地面すらもガラス状に変質した」という噂を聞いて深く動揺していた主人公の梶に、ユダヤ人のシェッセルが「いや、これは現代の劫罰の始まりだ、その序の口、序曲にすぎぬのだ」と語ったと記している。

そしてシェッセルは、「……第一の天使ラッパを吹きしに、血の混りたる雹と火とありて地にふりくだり、地の三分の一焼け失せ樹の三分の一焼け失せもろもろの青草も焼け失せた」と、第一の天使から第五の天使にいたる『ヨハネの黙示録』の一節を暗唱していたのである。

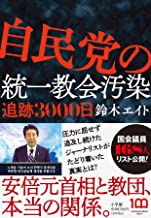

一方、マスコミの監視が緩んだ時期もこの教団を追い続けていた鈴木エイト氏は統一教会の日本幹部公職者が全員参加し開かれた2018年9月23日に特別集会で語られた韓鶴子総裁の“みことば”をまとめた教団内部資料を詳しく紹介している(『自民党の統一教会汚染 追跡3000日』小学館、2022年、151-158頁)。

すなわち、そこで翌年が1919年の3・1独立運動から100周年となることに注意を促し、「1945年に広島に何が落ちましたか」と幹部たちに問いかけた韓氏は「原爆が落ちました」という答えを聞くと、こう続けていた。「その歴史的事実に対して、日本の悲惨な環境だけを考えるのではなく、その背後を考えなければなりません。悔い改めなければなりません」、「国家の復帰(注:統一教会をその国の国教とすること)の責任を果たすにおいて、まずはその国の最高指導者を(……)屈伏させなければなりません」。

鈴木エイト氏が指摘しているように、「こうして罪悪感や贖罪意識を刷り込まれ、国家復帰の責務を負った日本の幹部が末端信者を駆り立て」、「その末端信者が一連の正体隠し勧誘や霊感商法などを行い、韓国の教祖一族へ毎年数百億円を貢(みつ)いできたという構図」が生まれたと言えよう。

しかも、この説教からは「教団内部では安倍晋三内閣総理大臣を屈服と教育の対象として見下していた」ことばかりでなく、「日本の国会議員を韓鶴子に侍(はべ)る存在として捉えていること」も判る。実は、洪蘭淑著『わが父文鮮明の正体』(林四郎訳、文藝春秋、1998年)に記されているように、1985年には文鮮明が「自らと韓鶴子を秘密儀式で、世界皇帝と皇后に即位」させていたのである。

3, 「黙示録」解釈の危険性

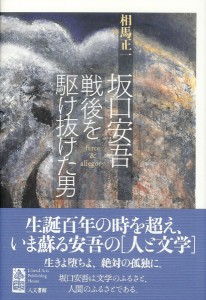

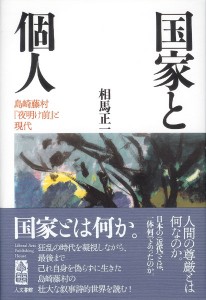

拙著『堀田善衞とドストエフスキー』で考察したように、堀田善衞は長編小説『審判』(1963)、さらには美術紀行『美しきもの見し人は』(1969)や長編小説『路上の人』(1985)などの作品でドストエフスキー作品と『ヨハネの黙示録』との関係についても考察していた。

たとえば、1969年に出版した美術紀行『美しきもの見し人は』の第六章では『ヨハネの黙示録』を読んで、「その怖ろしさに身と心とが慄えるほどの思いをした」第一回目は、「広島と長崎に原子爆弾が投下され」、「これで日本民族も放射能によって次第に絶えて行くのだ、という流言が流布していた」ときだったと記し、「黙示録」の「おどろおどろしく怖ろしい」二騎士の記述を引用している。

第二の封印を解き給ひたれば、第二の活物(いきもの)の『来れ』と言ふを聞けり。かくて赤き馬いで来り、これに乗るもの地より平和を奪ひ取ることと、人をして互に殺さしむる事とを許され、また大(おほい)なる剣(つるぎ)を与へられたり。……

第四の封印を解き給ひたれば、第四の活物(いきもの)の『来れ』と言ふを聞けり。われ見しに、視よ、青ざめた馬あり、之に乗る者の名を死といひ、陰府(よみ)これに随(したが)ふ、かれらは地の四分の一を支配し、剣と、餞饉と死と地の獣(けもの)とをもて人を殺すことを許されたり。

『ヨハネの黙示録』はその後も七人の天使が「ラッパを吹き鳴らす」とさらなる大災害が次々と襲ってくる様子を詳しく描いた後で、これらの天災にもかかわらず、キリスト教の教えに従っている者は救われることが強調されている。

一方、堀田は『至福千年』(1984)で、ユダヤ人の虐殺や究極の悪ともされる「人肉食」が行われた第一回十字軍と『ヨハネの黙示録』との関係を詳しく考察している。こうして、堀田作品からは危機的な時代には宗教自体や国家がカルト的な性質を持つこともありうることが伝わってくるが、統一教会の『原理講論』も第三次世界大戦はかならずおきねばならないが、信者は生き残ると「黙示録」に依拠して主張しているのである。

この問題を詳しく考察する前に、まず文鮮明の後継者と目されていた長男・文孝進に15歳で嫁いだ洪蘭淑が内部から見たこの教団の実態を詳しく描いた前掲の『わが父文鮮明の正体』を見て置きたい。韓国の統一教会の幹部の子女として生まれた彼女は、日本のいわゆる「祝福二世」とは違い恵まれた状況にはあったが、幼児期から統一教会での総長の礼拝で唱えさせられていた「誓いの言葉」からは、この教団による「マインド・コントロール」の実態がつたわってくる。

すなわち、彼女が暗記させられた五箇条からなる「誓いの言葉」には、次のような文言が記されているのである。「天国のために血を流すことによって、召使いとして、けれどもお父様の心をもって、サタンに奪われた神の子女と宇宙を取り戻すために、サタンを完全に裁くまで、敵陣に勇敢に攻撃をかけます。このことを私は誓約します」(55頁)。

さらに、結婚後には「統一教会の教えでは賭事は厳格に禁じられている。いかなる種類の賭も家族を害する社会悪で、文明の衰退に貢献する」とされているにもかかわらず、彼女はラスベガスで「再臨のメシア」とされている文鮮明とその妻が、何時間もブラックジャックなどの賭け事をする姿を眼にする。そして、「定期的に現金の詰まった紙袋」を運んできた日本人の教会幹部が、「税関の係官に、アメリカにきたのはアトランティック・シティで賭事をするためだ」と説明していたことを知る。

彼女の夫となった文孝進氏は、酒やドラッグに溺れておりその暴力だけでなく不倫に苦しんで韓鶴子氏に相談した洪蘭淑は、義理の母もまた夫の不倫に苦しめられていたことを知らされたと記している。

本稿の視点からことに注目したいのは、音楽には才能のあった長男の孝進氏が「アポカリプス(黙示録)」という名のバンドを持ち、そこで演奏していたことである。バンドの命名からは「黙示録」に対する強い関心が感じられるが、アメリカで銃メーカーのカーアームズ社を経営する兄の国進氏の支援で、分派・サンクチュアリ教会を設立した七男・文亨進の「黙示録」観はさらに過激である。

すなわち、文亨進氏が6月22日から7月13日まで行った日本縦断ツアー講演でサンクチュアリ教会の日本組織の代表者は「黙示録」の記述を現代に引き寄せて、「黙示録6章にありますが、赤い馬が暴れまわる中国・北朝鮮、白い馬が暴れまわるグローバリスト、黒い馬のディープ・ステート、そして緑の馬のイスラム圏。そしてコロナ。これは中国の生物兵器です」と解釈した(藤倉善郎「統一教会の過激分派「サンクチュアリ教会」の正体」https://toyokeizai.net/articles/-/614735)

一読しただけでは「ディープ・ステート」の意味は不明だが、それは極右陰謀論Qアノンたちがいう「アメリカ政府を支配している影の政府」を指すとのことで、実際、議事堂襲撃事件の数日後に亨進は議事堂を「サタンの玉座」と呼んで、2021年1月6日の襲撃に加わった暴徒たちを称賛していた(Rolling Stone Japan)。

しかも、信者たちに「自動小銃を構え、銃弾を束ねた王冠を頭に載せた姿で礼拝」させている亨進は、自分こそが統一教会の正当な後継者だと考えて、自分に権力を渡さなかった母親の韓鶴子氏を恨んで、「黙示録」で最も非難されている「大淫婦バビロン」と呼んでもいる。そのことに留意するならば、亨進氏は父親の文鮮明にもあった教団の武装化の方向性を純粋に受け継いでいることも考えられる。

『決定版 マインド・コントロール』では、「信者の家族と揉めるなど社会と対立しはじめると、そのことがカルトの結束固めに使われる。信者は、国家や警察が自分たちをつぶそうとしていると信じ、カルトは猜疑心と妄想に取りつかれていく。場合により武装集団と化す」ことも指摘されている。

4, 文鮮明教祖とテロリズム

地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教の麻原も『ヨハネの黙示録』第16章に記されている世界最後の日に起こる善悪諸勢力の決戦場から転じて、「世界の終わり」の意味となった「ハルマゲドン」にも言及していた。このことはよく知られているが、ユダヤ人の虐殺も唱えたヒトラーにも傾倒していた麻原が「自分が日本と世界の『神聖法皇』」であるとも語っていたことを紹介した研究者のリフトンは、オウムの戦争は「神格化された天皇と日本の永遠の神性のために戦われる宗教戦争の形をとった」とも指摘している(ロバート J.リフトン著, 渡辺学訳『終末と救済の幻想 オウム真理教とは何か』岩波書店、2000年、258頁)。

かつての日本も「鬼畜米英」とみなした諸国との戦争に際して日本の指導部は、自国の軍隊を「無敵皇軍」と称し、いざとなれば「神風」が吹くので絶対に負けないとして、沖縄戦の後も悲惨な戦争を続けていたのである。

一方、安倍元首相の殺害後に「自民党は所属議員に教団側との接点について調査し9月に結果を公表した」がその際には触れていなかった推薦確認書の存在とその文書が選挙支援の見返りに「政策協定」への署名を求めるだけでなく、「基本理念セミナー」への参加も要求するものであるにもかかわらず、それにサインした議員がいることが明らかになった(朝日新聞、10月10日)。

すると参院本会議の代表質問では「多額の献金等を強いてきたこの団体の教義に、賛同するわが党議員は一人もいません」と主張していた自民・世耕弘成参院幹事長は、この件が発覚した後の26日には、この文書には「憲法改正しましょう、家族を大切にしましょうと当たり前のことが書いてある。党の政策と反していなければ、選挙で猫の手も借りたいような議員はサインするレベルだ」との認識を示した。

しかし、洪蘭淑著『わが父文鮮明の正体』に克明に描かれているように統一教会の家族観は、明治憲法下の日本で道徳の基本理念とされていたような女性蔑視の古い家父長制的な家族観である。また、その憲法観も第三次世界大戦は起らねばならず、その最終戦争には自分たちは生き残るとされる『原理講論』の「黙示録」観に依拠している。

自民党が最終戦争を望む統一教会の教義に沿ったような改憲を行うことは、

かつて 日本に支配されていた近隣諸国の不安をあおり、かえって戦争を誘発することになる危険性が高いと思われ、54基もの原発がある日本を巻き込んだ極東での戦争はこれまでにない悲惨な戦争になる可能性も高い。

しかも、細田・下村・萩生田などの自民党・安倍派の有力議員はこの問題の解明に抵抗しているように見えるが、やはり安倍派の杉田水脈や和田政宗など四議員は、統一教会の過激分派「サンクチュアリ教会」の文亨進氏の日本縦断ツアー講演に応援メッセージを送っていた。

さらにこの問題が明らかになった後も多くの地方議員が、統一教会の政策との類似性を正当化していることもTBSの「報道特集」などの取材で浮き彫りになってきている。

すでに見たように、統一教会の韓鶴子総裁は2018年9月23日の特別集会で「(統一教会をその国の国教とするという)責任を果たすにおいて、まずはその国の最高指導者を(……)屈伏させなければなりません」と発言していた。そのことに留意するならば、前文部科学事務次官の前川喜平氏が記しているように、「(推薦確認書に)署名するのは普通ではなく異常、当たり前ではなくあるまじきことだ」と言わねばならないだろう(東京新聞「本音のコラム」10月30日)。統一教会の解散を求めるのが筋である。→ https://chng.it/ysdNwYJr

追記:ネット上にはすでに統一教会の教祖の『文鮮明先生マルスム(御言)選集』 が流出していたが、これについて言及することは控えていた。ようやく『週刊現代』( 11月19・26日号)のデジタル版にも掲載された。

記事はまず『御言選集』ついて簡単に説明した後で、1920年に日本統治時代の朝鮮半島に生まれた文氏が、1941年に早稲田高等工学校に通うため来日し、1943年に帰郷後の1944年10月に日本での抗日運動に関わっていたとして逮捕されたことを紹介している。

そして「文氏にとって、”内地”での体験は、彼を抗日運動へと走らせるようなものだったのだろう」とし、次のような発言を掲載している。

〈日本は一番の怨讐の国でした。二重橋を私の手で破壊してしまおうと思いました。裕仁天皇を私が暗殺すると決心したのです〉(『御言選集』第381巻より。原文を日本語訳したもの・大意。以下同)

〈裕仁天皇を二重橋を越えて殺してしまおうとした地下運動のリーダーだったんです〉という趣旨の発言が『御言選集』第305巻、第306巻、352巻、402巻にも記録されていることを紹介した記事は、「文氏が実際に地下運動のリーダーだったかについては明らかになっていない」と慎重に断っている。

確かに、自分を殊更大きく見せようとする傾向の強い教祖だけに実態については調査が必要だろうが、文鮮明教祖の言葉は2015年に「世界平和統一家庭連合」と名称を変更したこの教団の危険性を明らかにしていると思える。

(画像はツイッターとアマゾンより引用、加筆と画像追加 2022年11月3日、

改訂11月19日、一箇所修正、スレッドを追加 12月2日、

2023年1月16日、小見出しの変更とツイートの追加、2023/04/12、

2023/04/21、 2023/05/06、 ツイートの追加と変更 )