自民党の高村正彦副総裁は11日の衆院憲法審査会で「自衛の措置が何であるかを考え抜くのは憲法学者ではなく政治家だ」と主張していましたが、18日の党首討論で安倍首相は「感情論、感情的な価値判断で答え」、「具体的説明を拒否」しました。

これにたいして民主党の岡田代表は、「時の内閣に武力行使や憲法判断を白紙委任しているのと一緒だ。立憲国家ではない」と厳しく批判したことを新聞各紙は伝えています(引用は「東京新聞」朝刊より)。

実際、国会での論戦を拒否して「政権与党の命令に従え」と語っているかのような安倍内閣の姿勢は、安倍首相の祖父の岸信介氏も閣僚として参加していた日米開戦前の「東条内閣」にきわめて近いようにさえ感じられます。

* *

18日の衆院予算委員会で安倍首相は野党からの質問に対しては具体的説明を拒否する一方で、昨年7月の閣議決定については「国際情勢に目をつぶり、従来の解釈に固執するのは政治家としての責任放棄だ」と持論を繰り返しました。

しかし、「国際情勢に目をつぶり」たがっているのは、安倍首相の方でしょう。国家の安全のためにきちんとした「外交」を行うべき政治家が、交渉をするのではなく、相手国の非を一方的に述べ立てて挑発することは「戦争」へと国家を誘導していることになります。

「報復の権利」を主張して「戦争の大義」がないにもかかわらず強引にイラク戦争をはじめたブッシュ政権の負の遺産として、「復讐」を声高に唱える現在の「イスラム国」が生まれたことはすでによく知られています。

日本の自衛隊が「イスラム国」などとの戦争に「後方支援」として参加することは、攻撃の対象が広がることで自国民の被害が軽減される欧米各国からは歓迎されると思われます。しかし、それは日本の「国民」や「国土」を戦争の惨禍に再びさらすことになる危険性を伴っているのです。安倍氏は武器の輸出など一時的な利益に目がくらんで、若い「国民」の生命を犠牲にしようとしているのです。

さらに、テロとの戦いを名目としてこれらの戦争に「後方支援」として参加することは、「国際政治」の分野で、日本が独自の平和外交の機会を投げ捨てることに等しいと思われます。

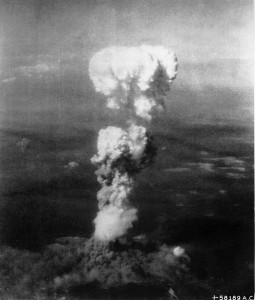

長期的な視野で考えるならば、被爆国の日本が「憲法九条」を保持することが、「国際平和」を積極的に打ち立てることにつながるでしょう。これらの論点から目を逸らし相手からの鋭い追求に答えずに、持論を繰り返すことは、もはや国会の論争ではなく、むしろ独りよがりの独裁者の演説に近い性質のものでしょう。

このような安倍氏の主張には、満州では棄民政策を行い、米国の原爆投下の「道義的な責任」を問わなかった岸・元首相と同じように、自分の政策の誤りで起きた原発事故の責任問題などから国民の視線を逸らそうとする意図さえも感じられるようです。

* *

18日夜、東京・永田町の国会議事堂近くで繰り広げられた安全保障関連法案に反対する抗議行動に参加した作家で僧侶の瀬戸内寂聴氏(93)は、「このまま安倍晋三首相の思想で政治が続けば、戦争になる。それを防がなければならないし、私も最後の力を出して反対行動を起こしたい」との決意を語りました(「東京新聞」19日朝刊)。。

そして、太平洋戦争に際しては「この戦争は天皇陛下のため、日本の将来のため、東洋平和のため」と教えられていたが、「戦争に良い戦争は絶対にない。すべて人殺しです」と続けた瀬戸内氏は、次のように結んでいました。

「最近の日本の状況を見ていると、なんだか怖い戦争にどんどん近づいていくような気がいたします。せめて死ぬ前にここへきてそういう気持ちを訴えたいと思った。どうか、ここに集まった方は私と同じような気持ちだと思うが、その気持ちを他の人たちにも伝えて、特に若い人たちに伝えて、若い人の将来が幸せになるような方向に進んでほしいと思います。」

仏陀だけでなく、イエスも「殺すなかれ」と語っていたことを思い起こすならば、憲法学者や歴史学者だけでなく、すべての宗教者が瀬戸内氏の呼びかけに答えてほしいと願っています。