11月30日に書いたブログ記事〈『日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ』における「憎悪表現」〉の冒頭では、宮崎駿監督の映画《風立ちぬ》論を書いた後で、映画通の方から百田尚樹氏の原作による映画《永遠の0(ゼロ)》との比較をしてはどうかと勧められたことを記しました。

そこでは触れませんでしたが、映画《永遠の0(ゼロ)》を見る気にはなれなかった私が、この一連の記事を書くきっかけになったのは、宮崎監督がロングインタビューで百田尚樹氏の原作による映画を「神話の捏造」と酷評し、それに対して百田氏が激しい反応を示していたことでした。

* *

宮崎監督は《風立ちぬ》と同じ年の12月に公開予定の映画《永遠の0(ゼロ)》を雑誌『CUT』(ロッキング・オン/9月号)の誌上で次のように厳しく批判していました。

「今、零戦の映画企画があるらしいですけど、それは嘘八百を書いた架空戦記を基にして、零戦の物語をつくろうとしてるんです。神話の捏造をまだ続けようとしている。『零戦で誇りを持とう』とかね。それが僕は頭にきてたんです。子供の頃からずーっと!」(太字、引用者)。

一方、『ビジネスジャーナル』のエンジョウトオル氏の記述によれば、百田氏は映画《風立ちぬ》について、「僕は宮崎駿監督の『風立ちぬ』は面白かった。静かな名作だと思う。週刊文春にも、そう書いた」とし、「ラストで零戦が現れたとき、思わず声が出てしまった。そのあとの主人公のセリフに涙が出た。素晴らしいアニメだった」と同作を大絶賛していたとのことです。

宮崎監督のインタビュー記事を読んだあとではそのような評価が一変し、15日放送の『たかじんNOマネー BLACK』(テレビ大阪)で百田氏は「宮崎さんは私の原作も読んでませんし、映画も見てませんからね」とまくしたて、「あの人」と言いながら頭を右手で指して、「○○大丈夫かなぁ、と思いまして」と監督を小バカにし(「○○」の部分は、オンエア上はピー音が入っていた)」、映画『風立ちぬ』についても「あれウソばっかりなんですね」と激しく批判したのです(『ビジネスジャーナル』)。

民主主義的な発言を行う者は「犯罪者」か「狂人」と見なされた帝政ロシアの「暗黒の30年」と呼ばれる時代に青春を過ごしていたドストエフスキーの研究者の視点から注意を促しておきたいのは、このような発言が一般のお笑いタレントではなく、安倍首相との共著もあるNHK経営委員の百田氏からなされたことです。

「安政の大獄」で大老・井伊直弼が絶対的な権力をふるった幕末だけでなく、「新聞紙条例」や「讒謗律」が発布された明治初期の日本や、司馬遼太郎氏が「別国」と見なした「昭和初期」でも、権力の腐敗や横暴を批判する者が「犯罪者」や「狂人」のようにみなされることが起きていました。

報道への「圧力」が強められている安倍政権の状況を見ると、「あの人」と言いながら頭を右手で指して、「○○大丈夫かなぁ」と続けた百田氏の発言は、平成の日本が抱えている独裁制への危険性を示唆しているように思われます。

* *

NHKのニュースでは最近安倍首相の顔のクローズアップが多くなったことについては報道の問題との関連で言及しましたが、安倍首相との共著『日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ』を読んでいくと各章の扉の裏頁には、必ず安倍首相の顔クローズアップ写真か百田氏との二人の写真が大きく載っていることに気づきました。

この著書の題名を見た時にすぐに浮かんだのは、太平洋戦争当時の指導者を「無敵皇軍とか神州不滅とかいう」用語によって、「みずからを他と比較すること」を断ったと、彼らの「自国中心主義」を厳しく批判していた作家・司馬遼太郎氏の言葉でした(エッセー「石鳥居の垢」、『歴史と視点』所収、新潮文庫)。

ただ、著名な作者の本からのパクリやコピペが多いことを指摘された百田氏がツイッターで「オマージュである」との弁明を載せていたことに注目すると、この著書の題名も若者の気持ちをも捉えることのできるような小説家・片山恭一氏の小説『世界の中心で、愛をさけぶ』(小学館、2001年)と歌手・Winkの19枚目のシングルの題名「咲き誇れ愛しさよ」を組み合わせているのではないかと思うようになりました。

つまり、平成の若者向けに分かりやすく言い換えられてはいますが、この共著の内容は、「無敵皇軍とか神州不滅とかいう」用語によって、「みずからを他と比較すること」を断った太平洋戦争当時の指導者(その中には、陸軍からも関東軍からも嘱望されて「満州経営に辣腕」を振った安倍氏の祖父で高級官僚だった岸信介も含まれます)の思想ときわめて似ているのです。

* *

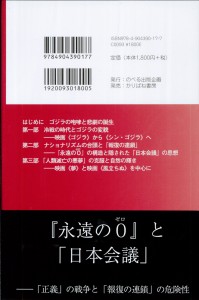

『日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ』の対談で百田氏は、自著『永遠の0(ゼロ)』が、「もうすぐ三百万部を突破しそうです」と語り、映画も近く封切られるので「それまでには四百万部近くいくのではないかと言われています」と豪語していました(64頁)。

宮崎監督からの批判を受けると「『永遠の0』はつくづく可哀想な作品と思う」と記した百田氏は、「文学好きからはラノベとバカにされ、軍事オタクからはパクリと言われ、右翼からは軍の上層部批判を怒られ、左翼からは戦争賛美と非難され、宮崎駿監督からは捏造となじられ、自虐思想の人たちからは、作者がネトウヨ認定される。まさに全方向から集中砲火」と記すようになります。

しかし、この小説をざっと読んだ後ではさまざまな視点からの読者からの厳しい批判は正鵠を射ており、「全方向から集中砲火」にさらされるようになったのは、子供のための「戦記物」のような文体で書かれたこの書が持ついかさま性と危険性に多くの読者がようやく気づき始めたからだと思われます。

そのような視点から見ると大ヒットしたこの小説は、「道徳の教科化」をひそか進めている安倍政権の危険なもくろみと、戦前の教育との同質性をも暴露していると言えるでしょう。

(続く)

(題名を改題し、内容も大幅に改訂。12月3日)