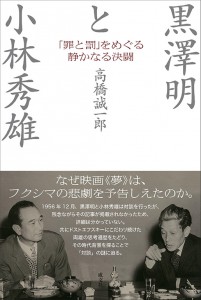

(高橋誠一郎『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』刀水書房の表紙。図版はオムスクの監獄)

はじめに

現在、世界では「グローバリゼーション」の名の下に価値の一元化が進められる一方で、伝統的な価値の混乱が各国でみられるようになり、日本でも若者における日本語の乱れや犯罪の増加が指摘されている。

この意味で興味深いのは、日本における比較文明学の創始者の一人である梅棹忠夫が、「近代文明をになうことができる言語」とは、「現代の経済、技術、科学をふくんだ膨大な情報をただしく操作でき」、「コンピューターに代表される現代の情報機械と有効に接合することのできる言語であるべき」と述べ、さらに「日本語はいま、まさに『国際化』というおおきな局面にさしかかっている」として、漢字表記の問題点を指摘し、日本語はローマ字で表記すべきだとする論を展開したことである*1。

コンピューターの時代をいち早く予想し、その後のIT産業にも大きな影響を与えた梅棹のこのようなローマ字論は、多くの者にとって情報化時代における日本語の問題点を示すものと受け取られ、急速に進んだグローバリゼーションの流れの中で、「英語公用語」論にも道を開く根拠の一つともなった。

しかし、梅棹忠夫は後に、自分が「情報産業論」(1962年)で主張したこととは異なり、その後の議論は、「コンピューターによる情報処理や効率化の視点から論じるものがほとんど」であったと批判し、「近代文明語をかんがえるとき、その言語には母体となる文化のしっかりとした枠があり、そのまわりに外国がある」として母国語である日本語の重要性を強調した*2。つまり後に詳しく見るように、国際的な広い視野を有した梅棹は情報を載せる道具としての言語自体を、情報というソフトのハードウェアとして認識しており、言語というハードを制した国が情報をも制することができると考えているのである。それゆえ、梅棹はあくまで日本語による情報の発信にこだわっているのであり、その日本語表記の効率をよくするための方法として、ローマ字論を主張しているのである。

このことに注意しながら梅棹忠夫が高く評価した司馬遼太郎の『坂の上の雲』を読むとき、日露戦争を賛美したとして毀誉褒貶の烈しかったこの長編小説では、「文明開化」を強いられた日本における「文明語」の学習とその影響が克明に描かれていることに気づく。他方、司馬の情報・言語論を通して、梅棹の「情報論」を読み返す時、彼のローマ字論が日本の近代化と外国語学習の問題にも深くかかわっていることが分かる。

以下、本稿では司馬遼太郎と梅棹忠夫の「情報・言語観」に注意を払いながら『坂の上の雲』を分析するとともに、比較文明学的な視点からヨーロッパと日本における語学教育の問題を考察することにしたい*3。

1、言語の序列化と「文明」による「野蛮」の規定

長編小説『坂の上の雲』が連載され始めたのはちょうど明治百年にあたる1968年からであり、このことを司馬も強く意識して、「維新によって日本人ははじめて近代的な『国家』というものをもった…中略…たれもが『国民』になった」と記した(「あとがき一」・Ⅷ)。

桜井哲夫は近代的な「国民国家」の強化のためには、徴兵制による軍隊の近代化だけでなく、教育体制の改革が急務と考えたナポレオン一世が「学校は国家機関であるべきであり、…中略…それらは、国家によって国家のために存在するのである」と述べて、「中央集権的な教育システムを構想した」と指摘している*4。このことは「国語教育」においてことに顕著であった。田中克彦が指摘しているように、「国民国家」フランスの成立と共に、周辺地域でもフランス語を「国語」として用いることが強要されるようになったのである*5。

このような国語教育の事情は「国民国家」をめざした明治維新後の日本においてもほとんど変わらなかったが、「文明開化」を進める上で政府にも大きな影響力を持った福沢諭吉が、「開国の要として、英語を全国に奨励」すべきと強調していたように*6、急速な近代化を進めていた日本では、「言語教育」の問題はもう少し複雑であった。

つまり、自国を「文明」としたバックルの『イギリス文明史』などの強い影響下に書いた『文明論之概略』(1875年)において、日本はまだ「半開」に留まっているとする認識を示していた福沢にとって(F・Ⅳ、20~22)、歴史が「文明(中央)ー半開(周辺)ー野蛮(辺境)」と序列化されたのと同じように、言語もまた「文明語ー国語ー方言」と序列化されていたのであり、「文明国」の言語である英語を習得させるのは、当然のことだったのである。

言語論から見た『坂の上の雲』の面白さは、日露戦争の勝利に貢献した地方都市松山出身の秋山兄弟の活躍が、それぞれの外国語学習と深く関わっていることを明らかにしていることである。すなわち、師範学校から陸軍士官学校、陸軍大学校へと進んだ秋山好古(よしふる)は、フランスへの留学でフランス式馬術の優秀さを知り、欧州視察旅行の際にパリにも立ち寄った山県有朋に対してこのことを建言して、優秀なロシアのコサック騎兵との戦いを可能にした(Ⅰ・「馬」)。

また学費がかかるため大学への進学をあきらめねばならなかった弟の秋山真之も、「教科書も原書であり、英人教官の術科教育もすべて英語で、返答もいちいち英語」で、「私語だけが日本語」の世界であった海軍兵学校で学び、やがてまだ一流国ではなかった新興のアメリカに留学してスペインとの米西戦争を観察し、後のバルチック艦隊との戦いに参考になる多くの作戦を学んだのである。

ところで、福沢が依拠したバックルは『イギリス文明史』において、戦争という「野蛮な行為は、進歩が完成されつつある社会では、次第に使用されなくなっている」とし、その例としてイギリスを挙げる一方で、クリミア戦争を「知性の発達とは無縁の民族」であるロシアとトルコの「二つの国家の衝突によってもたらされた」として、「文明国」としてのイギリス帝国と「野蛮な」ロシア帝国を対置していた*7。日露戦争が勃発するとロンドンで三巻からなる戦史 “Japan’s Fight for Freedom”(1904~6年)が刊行されたが、俵木浩太郎は著者のウィルソンがその序文で「ロシアは野蛮と反動の側にある」とし、一方「日本は正義のために、民族独立のために闘っている」と書き、「日本の勝利」を「野蛮な力と物質主義にたいする徳性の勝利である」とまで断言して、同盟国となっていた日本の「文明」を讃えていたことを紹介している*8。

興味深いのは『坂の上の雲』の前半における司馬遼太郎の歴史認識が、イギリス帝国を「文明」としたこれらイギリス人の「国民国家」史観や福沢諭吉の歴史観とほぼ重なっており、司馬は明治維新によってアジアで初めて「憲法」も持った「文明」的な「明治国家」と、皇帝の専制国家である「野蛮なロシア帝国」との戦いを正面から描こうとしていたといえよう。

たとえば、司馬遼太郎は『坂の上の雲』において、民衆には将校になる可能性がほとんどなかったロシアの場合と比較しながら、「日本ではいかなる階層でも、一定の学校試験にさえ合格できれば平等に将校になれる道がひらかれている」(Ⅰ・「七変人」)として、だれもが努力すれば立身出世ができる明治の新しい教育制度のよさを強調し、第3巻において、「日清戦争から日露戦争にかけての十年間の日本ほどの奇蹟を演じた民族は、まず類がない」(Ⅲ・「権兵衛のこと」)と記した。その一方で司馬は、「ロシアの態度には、弁護すべきところがまったくない。ロシアは日本を意識的に死へ追いつめていた。日本を窮鼠にした」(Ⅲ・「開戦へ」)と書き、さらに小村寿太郎が「下僚に命じ、ロシアおよび英国がそれぞれ他国とむすんだ外交史をしらべさせたところ、おどろくべきことにロシアは他国との同盟をしばしば一方的に破棄したという点で、ほとんど常習であった」(Ⅲ・「外交」)と記していた。

そして、司馬は第5巻ではロシア側が都市を要塞化して守っていた旅順攻防の悲惨な戦いを描く中でクリミア戦争に言及し、ペリーが日本に来航した1853年におきたこの戦争と日露戦争は、ともに「ロシアの南下膨脹政策からおこった」のであり、「その本質は酷似している」とし、「英国がその植民地政策上、トルコに味方したことも、日露戦争に似ている」とした(Ⅴ・「水師営」)。

しかし、史実を注意深く調べながら日露戦争を書き進めていた司馬はすでに第4巻のあとがきで、このような歴史小説は「事実に拘束される」が、「官修の『日露戦史』においてすべて都合のわるいことは隠蔽」されていることを挙げて、「情報」の問題に注意を払うようになるのである。

たとえば、第3巻で司馬は「日本政府は、戦争をおそれた」が、「世論は好戦的であった。ほとんどの新聞が紙面をあげて開戦熱をあおりたて、わずかに戦争否定の思想をもつ平民新聞が対露論に反対し、ほかに二つばかりの政府の御用新聞だけが慎重論をかかげているだけであった」(Ⅲ・「外交」)と書いていた。しかし、第7巻の「退却」の章で司馬は、「日本においては新聞は必ずしも叡智と良心を代表しない」と断言し、「満州における戦勝を野放図に報道し続けて国民を煽っているうちに、煽られた国民から逆に煽られるはめになり」、これが「のちには太平洋戦争にまで日本をもちこんでゆく」ことになったと新聞報道のあり方をも厳しく批判するようになるのである。実際、井口和起が『日露戦争の時代』において記しているように、日本軍の進軍の状況を記したことによって新聞の部数は、戦争の期間中増え続けていたのである*9。

さらに、「西方のゲルマン文化を東方のロシアにうけわたす役割をした」ポーランドが、「ロシアの属領となってしまっているため、壮丁が大量に徴兵され、極東の戦線」で亡くなっているロシア帝国の悲惨な支配の状況を描いていた司馬遼太郎は、後にこのような「ロシアとポーランドの関係」が、「日本と朝鮮との関係とやや似ている」ことに気付き、「朝鮮を通じて大陸文化を受容した」日本が、「いちはやく近代化した」後では、「朝鮮を隷属させようとし、げんにこの日露戦争のあと、日韓併合というものをやってしまい、両国の関係に悲惨な歴史をつくった」と批判している(Ⅵ・「大諜報」)。

しかも、司馬遼太郎はフィンランドを属国としたロシア帝国が「ロシア語をもって公用語」としたことに注意を促しているが、日露戦争に勝って強大な帝国となった日本が行ったのも朝鮮において日本語を強要するという帝国的な言語政策だったのである*10。

こうして司馬はロシア陸軍の退却を描いた第7巻では、英国とは「情報によって浮上している島帝国」であり、強国が生まれそうになると、イギリスはすばやく手をうってきたと指摘し、日露戦争に際して「極東の弱小国にすぎない日本を支援」したのも、「英国の伝統的思考法から出たもの」と説明している。そして、「日露戦争におけるロシアは世界中の憎まれ者であった」が、それは英国が「タイムズやロイター通信という国際的な情報網をにぎって」いたからと指摘し、ロシアが英国と同盟してナポレオンと戦った時には、ロシア軍の「退却」は軍事的な「戦術」とされたが、英国が日本と同盟していた日露戦争に際しては、ロシア軍の「退却」は「敗北」として世界中に報道されたと記したのである(Ⅷ・「あとがき六」)。

梅棹忠夫はそれまで「情報」という用語が「敵に関する知識という意味の軍事用語」であり、また「マスメディアに対するさまざまな統制をおこなう部署」も「情報局」と呼ばれたために、よい印象はなかったと記した*11。実際、それは過去のことにとどまるものではなく、現代にいたっても「イラク戦争」に際しては、敵と勇敢に戦ったとされた女性兵士のジェシカ・リンチの救出が映像とともに報道され、野蛮な敵と戦うこの戦争の正当性が強調されたが、後に本人自身の証言でこれが作られた情報であったことが明らかになったのである。

さらに、1970年に行われた司馬との対談で梅棹は、「情報には一種の独自の論理」があるが、「権力とか財力とかと直接結びつくと、しばしば狂う」と述べて、情報と権力の癒着の危険性への鋭い示唆をしていたが*12、膨大な量の「言語」情報や「映像」情報による国際世論の操作は、「敵」の「野蛮性」を創り上げて戦争を起こすことやそれを正当化することも可能なのである*13。

2,「言語帝国主義」とEUの多言語政策

この意味で注目したいことは、「フセイン体制」の打倒のためには先制攻撃ができるとしたアメリカのラムズフェルド国防長官が、国連による査察の最中に先制攻撃を行うことは「大義」を欠くことや、イスラム原理主義とは敵対する近代化政策をとったフセイン体制を充分な対策なしに打倒することは、権力の空白からむしろテロリズムを蔓延させるなどとして、この戦争に反対したフランスやドイツなどを「古いヨーロッパ」と呼んで批判していたことである。しかし、互いに「自国」を「正義」としながら戦争を拡大してきたこれらの国々には、自国を戦場とした2度の世界大戦での悲惨な体験への深い反省があったと思える。ここでは言語を中心にヨーロッパの歴史を簡単に振り返ったあとで、EUの言語政策の特徴をみておきたい。

まず私たちは「文明語」の位置をめぐる激しい論争が近代に始まったことではなく、すでにローマ帝国とビザンツ帝国との間でもキリスト教の布教方法をめぐって起きていたことに注意を払いたい。

ギリシア正教の宣教師であるキュリロス(スラヴ名キリル)は、スラヴ諸国での布教にあたって、誰もが理解できるように『聖書』の一部のスラヴ語への翻訳を9世紀に行った。これに対して当時ギリシア正教と並ぶ一大勢力であったローマ・カトリックは、ラテン語の権威を強調して、『聖書』の各国語への翻訳を認めなかったのである。筆者はこの論争の経緯をつまびらかにはできないが、「太初(はじめ)に言(ことば)あり、言(ことば)は神と偕(とも)にあり、言(ことば)は神なりき」*14という「ヨハネ伝第1章1節」の文章がこのような主張の根拠の一つであっただろうということは予想できる。その後西欧社会における科学の急速な発達にともなってラテン語は、「上位語」としての優位性を確保し、ニュートンの論文を読むためにもラテン語の知識が必要になったのである。

しかし、「普遍語」としての地位が定着したかに見えたラテン語は、カトリック教会の内部から突き崩されることになる。すなわち、絶対的な権力を確立した後で、多くの点で形骸化し、腐敗すら顕著になったカトリック教会においても「神の代理人」としての教皇の権威は絶対で批判すら許されなかった。このような壁をうち砕いたのが、各人が神の声を聞くことができるという「良心論」と、ラテン語以外の言語でも神のことは伝えられるとする考えであり、その果敢な実行者であったルターは、『聖書』のドイツ語訳に着手したのだった。そしてライプニッツ哲学の継承者であったヴォルフはこのような考えに支えられて、プロテスタントの大学であったフライブルク大学でドイツ語による講義を行ったのである。この講義を聴講して感銘を受けた学生の一人が、当時ドイツに留学していた若きロモノーソフであり、かれはモスクワ大学を創立するとともに、公開講義をだれもが理解できるロシア語で行うようになるのである*15。

ただここでラテン語から自立するようになった各国語が今度は、自国語の優位性を主張し始めることにも留意しておきたい。イスラム以外への十字軍の派遣はあまり知られていないが、プラハ大学総長フスの殉教後に起きたフス派戦争の際には、法皇やハプスブルク家の皇帝はチェコ人を「異端民族」と規定して大がかりな十字軍を派遣し、フス派の「神の戦士」は5度にわたってこれを撃退していた。しかし、30年戦争でのチェコの敗戦を契機とした暗黒時代(1648~1780年)には、カトリックの反宗教改革により、チェコ語の書物が焼かれドイツ語が公用語とされて、徹底したカトリック化とドイツ化が行われていたのである*16。

この意味で注目したいのは、社会学者の作田啓一が「ナポレオン戦争を支えたフランス民族のナショナリズム」では、「フランス革命によって到達した民主主義的な諸価値を世界に拡げること」を「彼らの使命」としていたと指摘していることである*17。実際、ニコルソンによれば、ロシア侵攻の直前にナポレオンは「余の運命はまだ成就されていない。想定図はまだアウトラインが引かれたばかりだ。全ヨーロッパを、一つの法典、一つの通貨にしなければならない。ヨーロッパ諸国を併合して一つの国にし、パリをその首都にする」と語っていたのである*18。ここでナポレオンは言語については述べていないが、彼が

フランス語を「普遍語」として意識していたことはたしかであろう。「国民国家」から「帝国」へと発展したフランスでは、自己の獲得した諸価値を世界に拡げるために自国の言語を広めることも「彼らの使命」としていたのである。

このことはロシアの知識人もよく知っていた。たとえばトルストイは「祖国戦争」を描いた『戦争と平和』の冒頭でロシアの貴族たちが、母国語であるロシア語でではなく「文明語」と見なされていたフランス語で敵のナポレオンを罵るという光景を描くことで、「周辺文明国」ロシアにおける「文明語」学習の問題点を見事に表現していた。そしてトルストイは、ボロジノの戦いに勝利してモスクワの町を見下ろしたナポレオンの次のような言葉を記すことで、彼がフランスを「文明」としたギゾー風の「国民国家」史観を受け継いでいることを明らかにして、このような歴史観が戦争を正当化させていることを見事に指摘していたのである。「野蛮と専制のこの古い記念物の上に、正義と慈悲の偉大な言葉を刻みつけてやろう。…中略…おれは彼らに正義の掟をあたえてやろう。真の文明の意味を示してやろう」*19。

この意味で注目したいのは、比較文明学の視点から「言語と情報」の問題の重要性を指摘した梅棹が、「国民国家」フランスを建設したナポレオンの目標が「ローマ帝国の再現」であったことを指摘して、「国民国家と帝国とのねじれた関係」についての議論の深化をも求めていたことである*20。このとき梅棹の視野には、「言語・情報」の問題における「国民国家」の言語と「帝国」の言語との問題も入っていたと言っても過言ではないだろう。「国民国家」の成立に際して、「国語」が大きな役割を担ったように、「帝国」の形成においても言語がきわめて重要な役割を果たしていたのである。

しかし、チェコにおける「言語帝国主義」と「民族語」の問題を考察した川村清夫は、ドイツ語を「文明語」としていたオーストリア・ハンガリー帝国では、チェコの裕福な知識人層もチェコ語を「半開の言語」とする政策に協力していたが、ナショナリズムが盛んになると母語の復権を求めたチェコ人の烈しい「言語権運動」が起き、それがハプスブルク帝国の崩壊を招いたと指摘している*21。

さらに、フランス帝国の場合もロシアとの戦いでナポレオンが大敗を喫すると、それまで軍事力の前に面従腹背していたヨーロッパの諸国が一斉に反攻に転じて、「諸国民の解放戦争」を起こし、それまで「普遍語」として通用していたフランス語もその地位を失ったのである。しかも神川正彦はソ連を帝国と規定した梅棹の先見性に注目しているが*22、ソ連が崩壊する時期にバルト諸国を始め、各共和国で見られたナショナリズムの昂揚の一因となったのも、「文明語」としてロシア語の学習を強要した、共和国政府側の「周辺文明国」的な言語政策に対する反発だったのである。つまり、経済効率や情報処理の面からの「文明語」重視の言語政策は、一時的には効果をもたらすが、長い目で見るときむしろ大きな民族問題を引き起こすのである。

このように見てくるとき、自国語以外に「たとえそれが簡単なレベルであったとしても」、「二カ国語以上で話ができる」ようにすることが、「異なった文化や言語で生活している寛容さと理解を深めることにつながる」とした1998年に欧州評議会の勧告の意味がはっきりとしてくる*23。

つまり、加藤周一が説明しているように「文明語」の学習に際しては、「力関係が絶えず一方に傾斜」し、「どうしても先生と弟子の関係になりがち」であるので、「相手を理想化してそれに近づこうとする傾向」や「劣等感が生じ」るのである*24。実際、記憶だけでなく舌や口構えなど身体的な面でも「自己の他者化」を要請するような外国語教育は幼児期における自己の確立を損なう危険性が強く、他方、「外国語の学習」を強要することは、その外国語の属する文明が自国よりも「上位の文明」であるという錯覚や劣等感を学習者に対してもたせることになる。このことは、「文明」語の学習における劣等感とその反撥としてのナショナリズムが生まれる心理的な過程を物語っていると思える。

なぜならば、「文明語」の習得の過程で、生徒たちが感じた自国の歴史や文化に対する劣等感をうち消すためには、バランスをとるためにも授業のなかで「自国の価値」を強調し、「国民」としての一体感を認識させることが必要とされるのである。それゆえ、自国が富国強兵に成功した際には、これまでの反撥から一気に優越感に転化し、自国語を「帝国語」として学習させたいとする欲望が生まれるのである。

しかも、「文明語」の習得の問題は学習者だけに生じるのではなく、他国の人間もまた苦労しながら懸命に語学を習得して、語ろうとする姿を見るとき、「文明語」を母国語としている者に、自国の文化が他の文化よりも優れているという先入観や、たどたどしく「文明語」で語る外国人の考えよりも自分の考えの方が優れているという、いわれなき優越感すらも抱かせることになるのである。自国を「文明」として他国を野蛮視するというナポレオンやブッシュ大統領が抱いた自己(自国)中心的な文明観は、このような「文明語」の優位性とも深く係わっているだろう。

すなわち比較文明学の創始者といわれるトインビーは、世界戦争を引き起こすにいたった近代西欧の「自国」中心の歴史観を「自己中心の迷妄」と厳しく批判したが*25、EUの言語政策には、互いに「自国」を「文明」として、歴史だけでなく、言語をも「文明ー半開ー野蛮」に序列化してきたことが、「他国」の反発を招き戦争を生んできたことへの深い反省があると言っても過言ではないだろう。

このようなEUの言語政策から見るとき、『坂の上の雲』を書き終えた後で司馬遼太郎が、「コトバの窓」という概念を用いながら、自分が英語以外にも数カ国語を学んだことで、日露戦争や「世界じゅうの事柄を、自分がすこしでもかじったコトバ(モンゴル語、中国語、ロシア語)の窓からみること」ができたとし、情報の面でも一定の視点や情報量の多さからではなく、多様な視点からみることの必要性を記したことの意義が明らかになる*26。つまり、現在の世界では英語という「窓」がもっとも見通しがよく、広い「窓」であることは確かだ。しかし、司馬の「コトバの窓」の例にならって言うならば、「広い窓」から見える景色がいかに美しく見えても、これまで見てきたように別の角度から見る時、全く違う様相を示す可能性があるのである。重要なのはただ一つの「窓」を通して一つの価値を学ぶだけではなく、できるだけ多くの「窓」を通してその国の文化や歴史を学ぶことにより、様々な「文明」の持つ価値観を理解することで、「共存の可能性」を探ることであろう。

それは梅棹忠夫の「情報論」の意義を解説した高田公理が、「単一の言語の過剰な普及は、のぞましいことではない。言語をふくめて異質な文化が、相手の存在を許容しながら『やりとり』することこそが、めざされるべきである」と述べたこととも重なるのである*27。

3、「文明語」の重視とその心理的弊害

では、日本における言語政策はどうであろうか。「文明開化」を主導した福沢諭吉は、「情報量」の視点から「東洋に行はるるものは、英語を最とし、此語を以て英米人と他国人と語るのみならず、他国人と他国人と語るの方便とも為る可し」とし、それゆえ日本人は子供の頃から「自国のいろはと共に英文字を学び、少しく長じて日常の用文章に兼て、英文の心掛けこそ大切なる可し」として、「文明語」としての英語習得の必要性を強調していた(F・Ⅶ・208~209)。

このような福沢の言語観は敗戦後の日本にも受け継がれて、一時は敵性語として排除されていた英語が今度は「文明語」として中学校の必修科目として指定され、さらに「グローバリゼーション」が進むと1999年には小渕内閣の私的懇談会によって、「グローバル・リテラシー(国際的対話能力)」の確立のための英語の重要性がうたわれ、さらに翌年には英語を「第二公用語」とすべきとの報告書が提出された。また、これに呼応する形で「小学校英語教育学会」も設立されて、2002年には小学校での英語教育も始まったのである。

この意味で注目したいのは、公文俊平が大著『情報文明論』において、日本語のもつ問題点にも言及しながら、インターネットの急速な普及を理由に、英語公用語論など現在の言語教育に結びつくいくつかの重要な提言をしていることである。彼の議論はその後の言語教育にも大きな影響力を持ったようにみえるので、ここでは語学と情報の面に限って、少し考察しておきたい。

彼はここで、「漢字の使用が、コンピューターによる情報処理にとっての大きな制約要因」となることを指摘するとともに、「日本語を使ってのコミュニケーションは、情緒に支配される度合いが相対的に大きく、ともすれば相手の論点への批判が人格的な攻撃としてみなされてしまったり」することもあると指摘した*28。実際、幕末におけるナショナリズムの問題を分析した平川祐弘も、「複数の異質な要素から成立つ国民を統合するためには論理的な説得力が必要とされようが、日本のような均質な国民を動かすには、情緒に訴える言葉がある程度まで有効に作用する」と述べて、「尊皇攘夷」や「米英撃滅」などの4字の漢字熟語の問題点を指摘していた*29。

こうして、公文俊平は「私は、長期的には日本人は”バイリンガル”な言語使用国民となることを決心ーーたとえば日本語と英語を共に公用語とするといったようなーーすべきではないかと思う」と結論したのである*30。このように見てくる時、公文の英語公用論はかなりの説得力を持っているように見える。

しかし、「英語公用語」の問題を現代アフリカの状況から考察した小川了は、多くの民族によって国家が形成されているアフリカ諸国においては、「いずれかが得をするのではなく、すべてが平等に学び取ってゆかねばならない言語」として公用語が採用されているという特殊な事情を説明するとともに、公用語の採用は英語を習熟した者には可能性を与える一方で、そうでない者からは立身出世の可能性すらも奪うことになり、統治する者と統治される者という「強者と弱者の二極分化はますます大きくなる」危険性を指摘している*31。

ここで注目したいのは、日本より約150年も前に「文明開化」が行われたロシアでは、すでにそのような「二極分化」が発生していたことである。すなわちピョートル大帝の改革の結果、西欧の言語を習得して専門的な知識を有する若者が一代で貴族にまでも立身出世できる制度が生み出されていた反面、税の実質的な負担者である農民や町人の生活はいっそう悪化していたのである。それゆえ、プーシキンの友人でもあったデカブリストの詩人キュヘリベッケルが、フランス語で会話していたロシアの宮廷を批判して、「あそこではロシアの言葉を話さず、聖なるルーシ(訳注、ロシアの古称)を嫌悪する!」と叩きつけるように書いたように*32、宮廷ではロシア人の母語であるロシア語を、粗野な農民の言葉として軽視するようにさえなっていたのである。

こうしてドストエフスキーがロシアの上層階級におけるフランス語崇拝を指摘しつつ、ピョートル大帝の改革が外国語を話す貴族と話せない民衆の二つの階層に分裂させたとし、民衆は外国語の習得により立身出世して富を得た階層を外国人と見なすようになっているとしたような事態が生まれたのである*33。こうして外国語を話す能力がある者が出世し、母国語を話しながらも外国語ができないばかりに、二流とされ出世の可能性も与えられなかったロシアでは、支配されつづけることへの民衆の鬱積した反発が、革命へとつながる大きな一因となったといえよう。

ロシアと同じような事態は、「文明開化」後の日本でも起きた。ロシア知識人の西欧かぶれを痛烈に批判したドストエフスキーの短編小説『鰐』をドイツ語から訳した森鴎外は、ドイツに留学中に起きていた「英語公用語」論について、「国民性(ナショナリティ)の維持。『読売新聞、英語を邦語と為すの論』を反駁すること」とし、かつての「フリードリヒ大王の母国語蔑視、フランス語崇拝という倒錯」を指摘しながら、「文明は歴史的基礎の上に立脚している」と続けて、特定の「文明語」の偏重や母国語軽視を厳しく批判していた*34。

司馬遼太郎もすでに陸軍ではドイツ式が採用されていたことにふれて、秋山好古がフランスへの留学を決めたとき、「陸軍における栄達をあきらめた」とも書いていた。つまり、福沢諭吉は『学問のすゝめ』(1872年)において、「人は生まれながらにして貴賤貧富の別なし。唯学問を勤(つとめ)て物事をよく知る者は貴人となり、富人となり、無学なる者は貧人となり、下人となるなり」として学問の効用を説いていた(F・Ⅳ・291)。しかし司馬遼太郎は、英語ができなかったばかりにすぐれた能力をもっていた正岡子規が「貧人となり、下人となり」かけたことを指摘したが、立身出世を成し遂げるためには国家や組織が求める「文明語」の習得が不可欠だったのであり、それ以外の言語の学習はむしろ出世の邪魔だったのである。

それゆえ、司馬は「日露戦争の終わりごろからすでに現れ出てきた官僚、軍人」などの「いわゆる偉い人」には、「自分がどう出世するかということ」には「多くの関心」があったが、「日本の人民」も含む「他者を愛する思想はなかった」とし、さらに言葉を継いで「地球や人類、他民族や自分の国の民族を考える、その要素を持っていなかった」と記して厳しく批判したのである*35。それは『冬に記す夏の記録』(1863年)において、西欧文明を絶対視するロシアの知識人を「文明の普及者という己が使命にうぬぼれきって」、「文明の曹長とでもいった顔付で、民衆の上に君臨している」と厳しく批判し、ロシアの将来への危惧を示したドストエフスキーの言葉を想起させるのである*36。

こうして『坂の上の雲』を書き終えた後で司馬遼太郎は、陸軍の「参謀本部はドイツ式となった」ため、「当然、語学の中心はドイツ語になり」、また「すべてのシステムをイギリスから」買った「海軍は英語が中心」となったと記し、「明治時代は大変な模倣の時代」だったと批判して、「上位文明」と見なした言語の強制的な学習が、情報だけでなく、視野をも制限するという弊害をもたらしたことを指摘したのである*37。

さらに戦前の日本には、「たいへん本を読んでいてなんでも知っている」が、出世ができず「不遇感がいっぱいあって、また英語に対して異様な劣等感」を持った「偏狭という点でいちばん危険なナショナリスト、というタイプ」が村役場の係長や中小企業の課長などにいたと指摘し、「いまもいます」と続けた司馬は、戦後の言語教育についても「日本人は、中学から英語を学ぶ。趣味で習うならいいけど、点数がついて、生徒としての優劣がついて、さらには高校や大学の入学試験まで左右してしまう」と批判して英語を「文明語」として「日本語」よりも高い位置に置く、現在の言語教育に鋭い疑問を投げかけたのである*38。

養老孟司の「科学と国民の距離ーー英語で論文を書く理由」と題するエッセーは、最近の日本においてはこのような傾向がさらに強まっていることを鋭く批判しえている。ここで養老はまず、現代の日本では「科学者の世界で評価されるには、論文を英語で書かなければならない。日本語で論文などを書いたら、二流以下と見なされる」ことに注意を促して、「科学が日常に繋がるものなら、それが日本語で書かれてまったくおかしくない。そうなってない世界がおかしいのである」と断言し、「価値のある日本語論文なら、外国人は自分で読めばいい。あるいは翻訳すればいい。いまでは翻訳ソフトまであるではないか。それが公平というものである」と批判したのである*39。この養老が最近出した著書は、驚異的なベストセラーとなったが、このことは現代日本の言語政策に対する若者や中高年層の不満がどの程度深く、また草の根のレベルでいかに広がっているかをも示しているだろう。

たしかに、すでに見たようにドイツの哲学者ヴォルフやロシアの科学者ロモノーソフは、新しい知識を多くの者が理解しやすいようにと母国語での講義を行っていたが、現代の世界で「グローバリゼーション」という名のもとに起こっているのは、全く反対の事態なのである。

梅棹忠夫はコンピューターが「計算と情報ストックのためには、はなはだ有用である」としつつも、「言語を主体とする人間の知的生産に対しては、はたしてどれほどの革命をもたらしうるかは、いまのところ疑問」としていた*40。すなわち、梅棹が提起したローマ字論の問題は誤解されて、主に「効率化と有用性」の視点から議論されてきたが、母国語の問題は単に「情報の量」だけには還元できない重要な「固有の価値」の問題が含まれているのである。

このことを「言語とアイデンティティ」の問題の重要性に気づいた司馬遼太郎の次のような言葉はよく説明しえているだろう。すなわち司馬は、「言語の基本(つまり文明と文化の基本。あるいは人間であることの基本)は」、「母親によって最初に大脳に植えこまれた」「国語なのである」として、幼児期からの母国語によるきちんとした言語教育の重要性を強調している*41。さらに司馬は、その頃すでに持ち上がっていた「日本人は英語がへただから、多くを語らず、主張もひかえ目にする」という論理に対して、「そういうことはありえない。国語がへたなのである。英語なんて通訳を通せばなんでもない。いかに英語の達人が通訳してくれても、スピーカーの側での日本語としての国語力が貧困(多くの日本人がそうである)では、訳しようもない」と鋭い批判を放っているのである。

たしかに、基礎となるのは見たこと聞いたことの感動や自分独自の思考をきちんと相手に伝え、また相手の言葉の細やかなニュアンスを理解しうるだけの「母国語」の能力なのである。このような司馬の発言は、翻訳ソフトも急速に整い、伝達の「手段」から、伝達する「内容」が問われるようになってきている現在、いっそう現実味を増しているといえよう。実際、「文明」の側から発せられる膨大な量の情報に左右されずにきちんとした判断をなせるためには、まず日本語の理解力と表現力の発展が必要なのである。

このような司馬遼太郎の言語観は、梅棹の言語・情報観を文学者の視点からうまく説明しえていると思える。なぜならば、司馬は自分自身ではローマ字論を唱えなかったものの、桑原武夫などによるローマ字論の実践を、言語における伝達の機能に注目しつつ、自分の考えを分かりやすく相手に伝えるという日本語の機能を高めるものとして、文体論的な視点から高く評価していた。つまり、梅棹のローマ字論は情報のハードウェアとしての日本語の改良の手段としての性格が強かったのである。

こうして、司馬は幼児期からの外国語教育は、言語によってでは自分を表現できない情緒の不安定な人格を生み出す危険性があると考え、すべての日本人をバイリンガルにするのではなく、すぐれた通訳と翻訳者を養成する必要性を説いたのである。このような司馬の論説は、なぜ梅棹が外国での講演を日本語で行ったかも説明しえているだろう。すなわち、梅棹は「日本文明の位置」と題したフランスでの講演で、日本は「国際的孤立主義の傾向から脱して、国際的な情報交流に積極的に参加しなければならない時期にきて」いると語った*42。この文章を読んだ多くの読者はこれが欧米語の学習の必要性を説いていると感じるであろう。しかし日本語による情報の発信を重用視した梅棹は、これを日本語で通訳をつけて語っていたのである。

この意味で注目したいのは、『坂の上の雲』において日本の短歌の改革に大きな足跡を残した正岡子規が夏目漱石に及ぼした影響を描いていた司馬における漱石観の深まりである。たとえば、司馬遼太郎はリービ英雄との対談で「ぼくは年をとって、漱石が好きという以上に恋しくなっています」と言い、「文明語」である英語の第一人者であったにもかかわらず、イギリスの留学で日本人としてのアイデンティティの危機を体験した後には、自らの特権的な地位を捨てて、小説家となり多くのすぐれた作品を生みだした漱石への共感を示し、さらに「漱石において、ラブレターも書けて地球環境論も論じられる、そういう文章日本語が成立した」と続けて、文体論の視点からも漱石を高く評価していることである*43。

こうして夏目漱石や梅棹忠夫とともに近代日本の「文明開化」の模倣性を鋭く指摘した司馬遼太郎は、『菜の花の沖』において「江戸期はふしぎな時代であった」と記し、「鎖国社会を形成しながら、その箱のなかのひとびとの知的活動は、つねに唐(中国)と阿蘭陀(オランダ)の二つの異文化を日本と対置しながら物を考える」という比較の精神を有していたと書くことになるのである。そして司馬はアイヌ語を「野蛮語」としてさげすむことなく自ら習得していた高橋三平や高田屋嘉兵衛など新しい「知的なグループがすでに江戸に存在していた」ことに注意を向けて、「半開」とされた「後期江戸時代」が、「文明ー半開ー野蛮」という序列化を批判するような、換言すれば、すでに現代のEUの言語政策を先取りするような世界観をもった真に独創的な思想家を生み出していたことを明示したのである*44。

「何のための外国語教育?」と題した『日本語教育新聞』の特集は、日本の市民社会の「根強い排他性」や「非国際性」に注意を促して、EUの言語政策と比較しつつ、「外国語教育といえば、英語一辺倒である」日本政府の「戦略」に強い疑問を投げかけ、「国際化」の真の意味を、「再度定義し直す必要」を強調している*45。たしかに、言語が思考と密接な関わりを持っている以上、国家レベルで「文明語ー国語ー方言」という序列化を認めるような言語教育を行うことは、個人のレベルでも生徒に「強者ー自己ー弱者」という差別化を認めさせ、強者へのあこがれを生み出させるとともに、弱者に対する「いじめ」をも正当化させる根拠を与えてしまう危険がある*46。強い「グローバリゼーション」の流れの中にある現在こそ、「文明開化」の際の言語教育の問題点を反省して新しい「言語教育」のあり方を示すべきであろう。

結語

福沢諭吉は『学問のすゝめ』(1872年)において、学問の効用を説いた後で、「専ら勤むべきは人間普通日用に近き実学なり」と続けていた。しかし、1978年に行われた対談で、司馬は明らかにこの福沢の言葉を意識しながら、日本は明治以降に「有用の学問をしすぎた」ために、強国となり「野蛮になった」と語った*47。興味深いのは司馬のこの言葉を受けて梅棹が、国立民族学博物館は「虚学の世界で、あんまり実際の役」にたたないが、「それはそれでいい」と語り、ここでは「おなじ平面に世界中の文化をならべてみた」と述べ、司馬も「単一性」が高く、「無用の愛国心へ逆もどりするおそれのある」日本社会においてこの博物館ができたことの意義を高く評価していることである。

実際、これまでの歴史は言語的な「情報の量」から、「鎖国」を「半開」と、無文字社会を「野蛮」と規定してきたのである。しかし、梅棹はシンポジウム「言語と文字の比較文明学」において、「言語をもたない社会は存在しえないが、文字をもたない社会はいくつもある。われわれは現代世界において、文字をもたない人びととともに共存しています」と述べて、このような「言語的な情報の量」による序列化を厳しく諫めていたのである*48。

一方、「水火を制御して蒸気を作れば、太平洋の波濤を渡る可し」とした福沢諭吉は、「智勇の向ふ所は天地に敵なく」と判断し、「山沢、河海、風雨、日月の類は、文明の奴隷と云う可きのみ」と断言して、「文明」による「野蛮」の支配や征伐と同様に、「文明」による「自然支配」の正当化も『文明論之概略』において行っていた(F・Ⅳ・144)。 福沢諭吉の比較文明論的な視野と方法を高く評価した神山四郎は、このような見方が「産業革命時のイギリス人トーマス・バックルから学んだ西洋思想」であり、「それが今日の経済大国をつくったのだが、また同時に水俣病もつくったのである」と批判し、「明治には『奴隷』と思った自然から今はしっぺ返しを受けている」とした*49。実際、今でも「自国」を「文明」と主張するブッシュ政権は、温暖化防止のための京都議定書などへの調印をこばんでいるが、無理矢理「支配」されてきた自然は、人類の生存をすらも脅かすようになってきているのである。

比較文明学会・前会長の伊東俊太郎は、近代西欧の歴史観が「ナショナリズム的な『国家史観』」の影響下にあったことを指摘しつつ、戦争の悲惨さや環境問題にも注意を促して、トインビーの業績や「自然の概念」の重要性をとおして「地球文明史」の成立の必要性を説いている*50。

この意味で注目したいのは梅棹忠夫が、「情報の文明学ーー人類史における価値の転換」において、「すべての存在それ自体が情報である。自然もまた情報である」と記し*51、「情報はすでにひとつの環境である」、「人類史における情報の問題は、すでに人間対人間のコミュニケーションの話ではなくなってきている」と規定したことである*52。これらの規定は画期的であり、それは彼の「情報論」の視野が「地球環境」にも向けられていることを物語っている。すなわち、樹木や川、海などの自然は、「言語的な情報」を自ら発信しないゆえに、「文明」の側からは無視あるいは軽視されてきたが、「情報のとらえ方」を換えることで、これまでの「文明ー半開ー野蛮」という序列化を進めることになった「自己中心的な」歴史観や言語観をも根底から変革する可能性が生まれるのである。

今、焦眉の課題としてあるのは、英語を「文明語」として必修化している現在の一元的な言語教育を、多様な語学から自分の関心のある言語ーーたとえば環境問題に関心のある者はドイツ語を、絵画にあこがれる者はフランス語を、文学に興味があればロシア語を、そして、アジアに関心があるなら中国語や韓国語ーーを選べるような教育システムへと変換することであろう。そのことにより、様々な「文明」の持つ多様な価値観や、さらには物言わぬ「自然」の価値をも理解しうるような「情報・言語」観を確立することが、はじめて可能になるのである。

追記:明治期の語学教育と「欧化と国粋」の二極化の問題については、新聞記者・正岡子規に焦点を当てて『坂の上の雲』を考察した『新聞への思い――正岡子規と「坂の上の雲」』(人文書館、2015年)参照。

註

*1 梅棹忠夫、『近代世界における日本文明ーー比較文明学序説』中央公論社、2000年、149頁

*2 同上、279~80頁

*3 以下、『坂の上の雲』からの引用は、文春文庫版により、箇所は本文中にローマ数字で示した巻数と章の題名を記す。なお、『坂の上の雲』の分析については、高橋『この国のあした――司馬遼太郎の戦争観』のべる出版企画、2002年、第2章「『文明の衝突』と『他者』の認識」、および中島誠・文/清重伸之・絵『司馬遼太郎と「坂の上の雲』現代書館、2002年参照

*4 桜井哲夫『「近代」の意味ーー制度としての学校・工場』、NHKブックス、1984年、50頁、58~9頁

*5 田中克彦『ことばと国家』岩波文庫、1981年参照

*6 福沢諭吉『福沢諭吉選集』第7巻、岩波書店、208頁(以下、この選集をFと略し、引用箇所は本文中に巻数はローマ数字で、頁数は算用数字で示す)。

*7 Bokl’G.T., Istoriya tsivilizatsii v Anglii,Spb.,1896,vol.1.,pp.75-78

*8 俵木浩太郎『文明と野蛮の衝突--新・文明論の概略』ちくま新書、2001年、181~2頁

*9 井口和起『日露戦争の時代』吉川弘文館、1998年、150~2頁

*10 言語帝国主義とアイデンティティの問題については、三浦伸夫「文明史の中の交流言語」『比較文明』第16号、刀水書房、2000年参照

*11 梅棹忠夫、前掲書(『近代世界における日本文明』)、279~80頁

*12 梅棹忠夫編著『日本の未来へーー司馬遼太郎との対話』NHK出版、2000年

*13アメリカ軍の占領下に行われた原子爆弾の悲惨さの隠蔽については、高橋『この国のあした――司馬遼太郎の戦争観』、のべる出版企画、2002年、113~4頁参照

*14『旧新約聖書』日本聖書協会発行、1967年

*15 高橋「ロシアの文明開化ーーロモノーソフとモスクワ大学」『望星』11月号、東海教育研究所、1992年、14ー19頁参照

*16 ザツェク「チェコスロヴァキアのナショナリズム」『東欧のナショナリズムーー歴史と現在』東欧史研究会訳、刀水書房、1981年、140~3頁。なお、ロスティンスキー「マサリクによるドストエフスキーの考察」高橋訳注、『ドストエーフスキイ広場』第4号、1994年、19~27頁参照

*17 作田啓一『個人主義の運命ーー近代小説と社会学』岩波新書、1981年、107頁

*18ニコルソン『ナポレオン1812年』、白須英子訳、中公文庫、1990年、20頁

*19 トルストイ『戦争と平和』(『世界文学全集』第20巻)、中村白葉訳、河出書房、昭和41年、230頁。両小説の比較については、高橋「司馬遼太郎のトルストイ観ーー『坂の上の雲』と『戦争と平和』をめぐって」『比較思想研究』第30号、日本比較思想学会、2004年参照

*20 梅棹忠夫、前掲書(『近代世界における日本文明ーー比較文明学序説』)、342~5頁。なお、司馬遼太郎における「国民国家」と「帝国」の問題については、高橋「『明治国家』から『日本帝国』へーー司馬遼太郎の歴史認識」『比較文明』第19号、日本比較文明学会、2003年参照

*21 川村清夫「言語と民族主義」『比較文明』第16号、刀水書房、2000年、134~8頁

*22 神川正彦『クォータリーリサーチレポート』第11号、日本価値観変動研究センター、2003年、2頁

*23「特集・何のための外国語教育?ーー日本とEU、言語政策の差」『日本語教育新聞(欧州版)』2003年、7月15日号、第2面参照

*24 加藤周一「日本にとっての多言語主義の課題」『多言語主義とは何か』藤原書店、1997年、298頁

*25 トインビー『歴史の研究』第2巻、長谷川松治訳、社会思想社、昭和42年、75~6頁

*26 司馬遼太郎『司馬遼太郎が語る日本Ⅴ』朝日新聞社、1999年、87頁

*27 高田公理「マルクスをこえる最後の文明史論」『情報の文明学』、305頁

*28 公文俊平『情報文明論』NTT出版、1994年、400~403頁

*29 平川祐弘、『西欧の衝撃と日本』講談社学術文庫、1985年、135頁

*30 公文俊平、前掲書、402頁

*31 小川了「公用語の思想と機能」『比較文明』第16号、刀水書房、116~120頁

*32 ロトマン『文学と文化記号論』、磯谷孝編訳、岩波書店、1979年、302頁

*33 日本とロシアの「文明開化」の類似性については、高橋『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』、刀水書房、2002年参照

*34 平川祐弘、前掲書、210頁より引用

*35 司馬遼太郎『「昭和」という国家』NHK出版、1998年、29~31頁

*36 Dostoevsky,F.M. Polnoe sobranie sochinenii v tridtsati tomakh, Leningrad, Nauka、T.5.,pp.59-60、『ドストエフスキー全集』新潮社、第6巻、小泉猛訳、27頁

*37 司馬遼太郎、前掲書(『「昭和」という国家』)、133頁

*38 司馬遼太郎「新宿の万葉集」『九つの問答』朝日新聞社、1995年、96~7頁

*39 養老孟司「科学と国民の距離ーー英語で論文を書く理由」毎日新聞、2002年11月10日

*40 梅棹忠夫『情報の文明学』中公文庫、1999年、296頁

*41 司馬遼太郎「なによりもまず国語」『一六の話』中公文庫、1997年、367頁

*42 梅棹忠夫『日本とは何かーー近代日本文明の形成と発展』NHK出版、1986年、38頁

*43 司馬遼太郎「新宿の万葉集」『九つの問答』朝日新聞社、1995年、101~2頁

*44 司馬遼太郎『菜の花の沖』文春文庫(新版)、第3巻、2000年、167~9頁

*45 「特集・何のための外国語教育?ーー日本とEU、言語政策の差」『日本語教育新聞(欧州版)』2003年、7月15日号、第3面

*46 この問題については、高橋『「罪と罰」を読む(新版)――〈知〉の危機とドストエフスキー』、刀水書房、2002年、第5章「非凡人の理論」参照

*47 梅棹忠夫編著、前掲書(『日本の未来へ』)、177頁

*48 梅棹忠夫、前掲書(『近代世界における日本文明』)、159頁。なお、米山俊直「アフリカ地域の文明」(伊東俊太郎・梅棹忠夫・江上波夫監修、米山俊直・吉澤五郎編『講座比較文明』第2巻)、朝倉書店、1999年参照

*49 神山四郎『比較文明と歴史哲学』刀水書房、1995年、115頁

*50 伊東俊太郎『比較文明』東京大学出版会、1997年、24~5頁

*51 梅棹忠夫、前掲書(『情報の文明学』)、209頁

*52 同上、222頁

【『東海大学外国語教育センター紀要』第24輯、2004年。本稿は2002年に国立民族学博物館で行われた比較文明学会において口頭発表した論文に、その後の考察を加えて大幅な改訂を行ったものである。なお、本稿では敬称は略した】

リンク→英語教育と母国語での表現力――「欧化」と「国粋」の二極化の危険性