前回の記事では、『永遠の0(ゼロ)』の第10章「阿修羅」と映画《紅の豚》で描かれた空中戦のシーンとを比較することにより、「豚のポルコ」と宮部との類似性を示すとともに、作品に描かれている女性たちと主人公との関係が正反対であることを指摘しました。

同じようなことが、いわゆる「司馬史観」との関係でも言えるようです。

* *

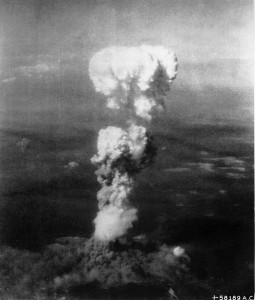

宮崎駿監督が「書生」として司会を務めた鼎談集『時代の風音』(朝日文庫、1997)で司馬氏は、20世紀の大きな特徴の一つとして「大量に殺戮できる兵器を、機関銃から始まって最後に核まで至るもの」を作っただけでなく、「兵器は全部、人を殺すための道具ながら、これが進歩の証(あかし)」とされてきたことを厳しく批判していました(「二十世紀とは」)。

しかし、このような司馬氏の深い歴史観は、『永遠の0(ゼロ)』では矮小化された形で伝えられているのです。

* *

第7章「狂気」では慶子が、「私、太平洋戦争のことで、いろいろ調べてみたの。それで、一つ気がついたことがあるの」と弟に語りかけ、「海軍の長官クラスの弱気なことよ」と告げる場面が描かれています。

さらに慶子は「これは私の個人的意見だけど」と断りながら、「もしかしたら、彼らの頭には常に出世という考えがあったような気がしてならないの」と語り、「出世だって――戦争しながら?」と問われると、「穿ちすぎかもしれないけど、そうとしか思えないフシがありすぎるのよ」と答えています。

その答えを聞くと「ぼくは心の中で唸った。姉の意外な知識の豊富さにも驚かされたが、それ以上に感心したのが、鋭い視点だった」と書かれています。

その言葉を裏付けるかのように、慶子はさらに「つまり試験の優等生がそのまま出世していくのよ。今の官僚と同じね」と語り、「ペーパーテストによる優等生」を厳しく批判しているのです。

* *

慶子は「これは私の個人的意見だけど」と断っていましたが、いわゆる「司馬史観」をめぐって行われた論争に詳しい人ならば、これが司馬氏の官僚観を抜き出したものであることにすぐ気づくと思います。

すなわち、軍人や官吏が「ペーパーテストによって採用されていく」、「偏差値教育は日露戦争の後にもう始まって」いたとした司馬氏は、「全国の少年たちからピンセットで選ぶようにして秀才を選び、秀才教育」を施したが、それは日露戦争の勝利をもたらした「メッケルのやり方を丸暗記」してそれを繰り返したにすぎないとして、創造的な能力に欠ける昭和初期の将軍たちを生み出した画一的な教育制度や立身出世の問題点を厳しく批判していたのです(「秀才信仰と骨董兵器」『昭和という国家』)。

つまり、「ぼく」が「心の中で唸った」「鋭い視点」は、姉・慶子の視点ではなく、作家・司馬遼太郎氏の言葉から取られていたのです。

* *

『永遠の0(ゼロ)』では姉・慶子の言葉を受けて、「ぼく」は次のような熱弁をふるいます。

「高級エリートの責任を追及しないのは陸軍も同じだよ。ガダルカナルで馬鹿げた作戦を繰り返した辻政信も何ら責任を問われていない。…中略…ちなみに辻はその昔ノモンハンでの稚拙な作戦で味方に大量の戦死者を出したにもかかわらず、これも責任は問われることなく、その後も出世しつづけた。代わって責任は現場の下級将校たちが取らされた。多くの連隊長クラスが自殺を強要されたらしい」(371頁)。

さらに、姉の「ひどい!」という言葉を受けて「ぼく」は、「ノモンハンの時、辻らの高級参謀がきちんと責任を取らされていたら、後のガダルカナルの悲劇はなかったかもしれない」と続けています。

* *

実はこの記述こそは作家の司馬氏が血を吐くような思いで調べつつも、ついに小説化できなかった歴史的事実なのです。

「私は小説にするつもりで、ノモンハン事件のことを徹底的に調べたことがある」と記した司馬氏は、連隊長として戦闘に参加した須見新一郎元大佐の証言をとおして、「敗戦の責任を、立案者の関東軍参謀が取るのではなく」、貧弱な装備で戦わされ勇敢に戦った「現場の連隊長に取らせている」と指摘し、「天幕のなかにピストルを置いて、暗に自殺せよと命じた」ことを作家・井上ひさし氏との対談で紹介していたのです(『国家・宗教・日本人』)。

司馬氏が心血を注いで構想を練っていたこの長編小説は、取材のために、商事会社の副社長となり政財界で大きな影響力を持つようになっていた元大本営参謀の瀬島龍三氏との対談を行ったことから挫折していました。

この対談記事を読んだ須見元連隊長は、「よくもあんな卑劣なやつと対談をして。私はあなたを見損なった」、「これまでの話した内容は使ってはならない」との激しい言葉を連ねた絶縁状を司馬氏に送りつけたのです(半藤一利「司馬遼太郎とノモンハン事件」)。

リンク→《風立ちぬ》論Ⅳ――ノモンハンの「風」と司馬遼太郎の志(2013年10月6日 )

* *

問題は、このような姉・慶子の変化や「ぼく」の参謀観が新聞記者の高山隆司と「一部上場企業の社長まで務めた」元海軍中尉の武田貴則との対決が描かれている第9章の前に描かれているために、「私はあの戦争を引き起こしたのは、新聞社だと思っている」と決めつけた武田の次のような言葉を正当化してしまっていることです。すでにこのブログでも記しましたが、重要な箇所なのでもう一度、引用しておきます。

「日露戦争が終わって、ポーツマス講和会議が開かれたが、講和条件をめぐって、多くの新聞社が怒りを表明した。こんな条件が呑めるかと、紙面を使って論陣を張った。国民の多くは新聞社に煽られ、全国各地で反政府暴動が起こった…中略…反戦を主張したのは德富蘇峰の国民新聞くらいだった。その国民新聞もまた焼き討ちされた。」

しかし、「戦時中の言論統一と予」と題した節で德富蘇峰は、「予の行動は、今詳しく語るわけには行かぬ」としながらも、戦時中には戦争を遂行していた桂内閣の後援をして「全国の新聞、雑誌に対し」、内閣の政策の正しさを宣伝することに努めていたと書いていました(徳富蘇峰『蘇峰自伝』中央公論社、1935年)。

つまり、思想家・德富蘇峰の『国民新聞』が「焼き討ち」されたのは彼が「反戦を主張した」からではなく、最初は戦争を煽りつつ、戦争の厳しい状況を知った後ではその状況を隠して「講和」を支持し、「内閣の政策の正しさを宣伝」したからであり、その「御用新聞」的な性格に対して民衆が怒りの矛先を向けたからだったのです。

* *

司馬氏は日露戦争以降の日本で強まった「自殺戦術とその固定化という信じがたいほどの神秘哲学」を長編小説『坂の上の雲』で厳しく批判していました。

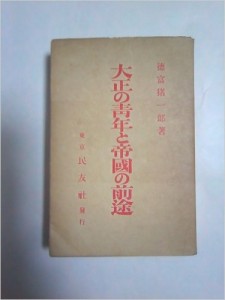

そのような哲学を広めた代表的な思想家の一人が、『国民新聞』の社主でもあった徳富蘇峰でした。彼は第一次世界大戦中に書いた『大正の青年と帝国の前途』においては白蟻の穴の前に危険な硫化銅塊を置いても、白蟻が「先頭から順次に其中に飛び込み」、その死骸でそれを埋め尽し、こうして「後隊の蟻は、先隊の死骸を乗り越え、静々と其の目的を遂げたり」と記すようになります。

こうして蘇峰は、集団のためには自分の生命をもかえりみない白蟻の勇敢さを大正の青年が持つように教育すべきだと説いていたのですが、作家の司馬遼太郎氏が亡くなられた後で起きた1996年の「司馬史観」論争の後では『坂の上の雲』を「戦争の気概」を持った明治の人々を描いた歴史小説と矮小化する解釈が広まりました。

ことに、その翌年に安倍晋三氏を事務局長とする「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」が立ち上げられると、戦後の歴史教育を見直す動きが始まったのです。

安倍首相が母方の祖父にあたる元高級官僚の岸信介氏を深く尊敬し、そのような政治家を目指していることはよく知られていますが、厳しい目で見ればそれは戦前の日本を「美化」することで、祖父・岸信介氏やその「お友達」に責任が及ぶことを逃れようとしているようにも見えます。

安倍氏は百田氏との共著『日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ』(ワック株式会社、2013年)に収録されている対談で、『永遠の0(ゼロ)』にも「他者のために自分の人生を捧げる」というテーマがあると賞賛していました(58頁)。安倍首相と祖父・岸信介氏との関係に注目しながら百田氏の『永遠の0(ゼロ)』を読むと、「戦争体験者の証言を集めた本」を出すために、特攻隊員として死んだ実の祖父のことを知る「当時の戦友たち」をたずねて取材する姉・慶子の仕事を手伝うなかで変わっていく「ぼくの物語」は、安倍首相の思いと不思議にも重なっているようです。

百田氏は安倍首相との共著で、「安倍総理も先ほどおしゃっていたように、この本を読んだことによって、若い人が日本の歴史にもう一度興味を持って触れてくれることが一番嬉しいですね」と自著を誇っています(67頁)。

しかし、この『永遠の0(ゼロ)』で主張されているのは、巧妙に隠蔽されてはいますが、青年たちに白蟻のような勇敢さを持たすことを説いた徳富蘇峰の歴史観だと思われるのです。

* *

「司馬史観」論争の際には『坂の上の雲』も激しい毀誉褒貶の波に襲われましたが、褒める場合も貶(けな)す場合も、多くの人が文明論的な構造を持つこの長編小説の深みを理解していなかったように思えます。

前著『司馬遼太郎の平和観――「坂の上の雲」を読み直す』(東海教育研究所、2005年)では、司馬氏の徳冨蘆花観に注目しながら兄蘇峰との対立にも注意を払うことで『坂の上の雲』を読み解く試みをしました。

たいへん執筆が遅れていますが、近著『司馬遼太郎の視線(まなざし)――子規と「坂の上の雲」と』(仮題、人文書館)では、今回は「文明史家」とも呼べるような広い視野と深い洞察力を持った司馬遼太郎氏の視線をとおして、主要登場人物の一人であり、漱石の親友でもあった新聞記者・正岡子規が『坂の上の雲』において担っている働きを読み解きたいと考えています。

(1月18日、濃紺の部分を追加し改訂)