(Honoré de Balzac ,Louis-Auguste Bisson – Paris Musées. 図版はロシア語版「ウィキペディア」より)

1932(昭和6)年10月に創刊された同人誌『文科』(~昭和7年3月)で小林秀雄や河上徹太郎とともに同人だった作家の坂口安吾が、戦後間もない1947年に著した「教祖の文学 ――小林秀雄論」で、「思うに、小林の文章は心眼を狂わせるに妙を得た文章だ」と書き、小林秀雄が「生きた人間を自分の文学から締め出して」、「骨董の鑑定人」になってしまったと厳しく批判したのはよく知られています。

しかし安吾は、その少し前に「日本は小林の方法を学んで小林と一緒に育つて、近頃ではあべこべに先生の欠点が鼻につくやうになつたけれども、実は小林の欠点が分るやうになつたのも小林の方法を学んだせゐだといふことを、彼の果した文学上の偉大な役割を忘れてはならない」とも断っていたのです。

実際、その翌年の1933年12月に発表した「『未成年』の独創性について」と題された論考で、「たうとう我慢がし切れないのでわたしは自分の実生活に於ける第一歩の記録を綴る事に決心した」という冒頭の言葉を引用した小林は、「『未成年』は全篇ドルゴルウキイといふ廿一歳の青年の手記である。彼の作品中で最も個性的な書出しで、この青年の手記は始る」ことに注意を促していました。

「告白」という文体の重要性を指摘した小林は、次のように記してドストエフスキー作品の特徴にも鋭く迫っていました〔一五〕。

「私は以前ドストエフスキイの作品の奇怪さは現実そのものの奇怪さだと書いた事があるが、彼の作品の所謂不自然さは、彼の徹底したリアリズムの結果である、この作家が傍若無人なリアリストであつたによる。外に秘密はない。さういふ信念から私は彼の作品を理解しようと努めてゐる」〔二〇〕。

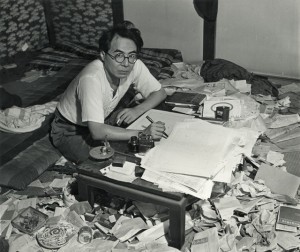

相馬正一氏の『坂口安吾――戦後を駆け抜けた男』の巻末に付けられた略年譜によれば、安吾もこの年の9月に「文学仲間を誘ってドストエフスキー研究会を立ち上げ」ていました。同じ年に書いた「ドストエフスキーとバルザック」で、「小説は深い洞察によって初まり、大いなる感動によって終るべきものだと考えている」と書いた安吾は、「近頃は、主として、ドストエフスキーとバルザックを読んでいる」と記し、こう続けていたのです。

「バルザックやドストエフスキーの小説を読むと、人物人物が実に的確に、而して真実よりも遙かに真実ではないかと思われる深い根強さの底から行動を起しているのに驚嘆させられる」と記した安吾は、「ところが日本の文学ではレアリズムを甚だ狭義に解釈しているせいか、『小説の真実』がひどくしみったれている」。

このような安吾のバルザック観やドストエフスキー観は、この時期の小林秀雄のドストエフスキー観とも深く共鳴しているように見えます。しかし、小林秀雄は戦後の1948年11月に『創元』に掲載した「『罪と罰』についてⅡ」では、「ドストエフスキイは、バルザックを尊敬し、愛読したらしいが、仕事は、バルザックの終つたところから、全く新に始めたのである」と書き、「社会的存在としての人間といふ明瞭な徹底した考へは、バルザックによつてはじめて小説の世界に導入されたのである」が、「ドストエフスキイは、この社会環境の網の目のうちに隈なく織り込まれた人間の諸性格の絨毯を、惜し気もなく破り捨てた」と続けていました。

拙著『「罪と罰」を読む(新版)――〈知〉の危機とドストエフスキー』では、バルザックの『ゴリオ爺さん』(一八三四)におけるヴォートランと若き主人公のラスティニャックとの関係とスヴィドリガイロフとラスコーリニコフとの関係を比較しました。ここでは詳しく検証する余裕はありませんが、知識人の自意識と「孤独」の問題を極限まで掘り下げたドストエフスキーは、むしろ、バルザックの「社会的存在としての人間」という考えも受け継ぎ深めることで、「非凡人の理論」の危険性などを示唆し得ていたと思われます。

この点で参考になるのが、1953年に『バルザック 人間喜劇の研究』(筑摩書房)を刊行していたフランス文学者・寺田透の考察です。寺田は1978年に刊行した『ドストエフスキーを讀む』(筑摩書房)の冒頭に置いた『未成年』論をこう始めていました。

「しばらく外国の文学者について長い文章を書かずにゐた。中でもドストエフスキーについては、それを正面からとりあげて論文めいたものを書いたたことがない。バルザックとの関係で、あるいはリアリズムの問題を論ずるついでにとりあげたことはあつても」。

そして、「ドストエフスキーほどにはバルザックを読まない日本の読者たちのために」、『村の司祭』などの筋を紹介しながら、ことに『浮かれ女盛衰記』のリュシアンの「操り手だった」ジャク・コランの思想と『罪と罰』のラスコーリニコフの主張との共通性を指摘した寺田は、作者の手法の違いについてこう記しているのです。

「バルザックが政治的妥協によつて解決したかに見せたところを。ドストエフスキーは、罪を犯したひとりの人間にはどう手の施しやうもない情況を作ることによつて、かれを社会と対決させ、その向うでのかれの甦生をはかつたのである」。

寺田が1978年に刊行した『ドストエフスキーを讀む』(筑摩書房)の冒頭に『未成年』論を置いたのは、本格的なドストエフスキー論を1933年の『未成年』論で始めながら、その後バルザックの評価を大きく変えた小林秀雄への強い批判があったからではないかと私は考えています。

実は、「教祖の文学」の直前に『書評』に掲載した「通俗と変貌と」で坂口安吾はすでにこう記していたのです。少し長くなりますが、寺田透の小林観にもつながる観察ですので引用しておきます。

「いったいこの戦争で、真実、内部からの変貌をとげた作家があったであろうか。私の知る限りでは、ただ一人、小林秀雄があるだけだ。(中略)彼はイコジで、常に傲然肩を怒らして、他に対して屈することがないように見えるけれども、実際は風にもそよぐような素直な魂の人で、実は非常に鋭敏に外部からの影響を受けて、内部から変貌しつづけた人であり、この戦争の影響で反抗や或いは逆に積極的な力の論者となり得ずに諦観へ沈みこんで行った」。

このように小林秀雄を分析した安吾は、それは「勝利の変貌であるよりも、敗北の変貌であったようだ」と結んでいました。

少し寄り道をしましたが、次回は再び1948年に行われた小林秀雄と坂口安吾との対談に戻って、『カラマーゾフの兄弟』のアリョーシャをめぐる議論を分析することにします。