アメリカの科学誌『原子力科学者会報』は、2015年01月22日に、核戦争など人類が生み出した技術によって世界が滅亡する時間を午前0時になぞらえた「終末時計」が、「残り3分」になったと発表しました。

私自身が文学を研究する道を選んだ大きな動機は、「人類滅亡の悪夢」が描かれている『罪と罰』などをとおして戦争の危険性を訴えるためだったので、「終末時計」がアメリカに続いてソ連も原爆実験に成功した1949年と同じ「残り3分」になったことに強い衝撃を受けています。

それゆえ、「ウィキペディア」などを参考に「核兵器・原発事故と終末時計」の年表を作成しましたので、年表Ⅶとして年表のページに掲載します。

リンク→年表Ⅶ、核兵器・原発事故と終末時計

(広島と長崎に投下された原子爆弾のキノコ雲、1945年8月、図版は「ウィキペディア」より)

* *

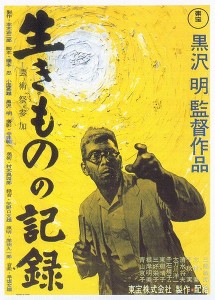

日本における反原爆の運動と原発事故の問題については、前著『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』で考察しました。

しかし、1965年に行われた数学者の岡潔氏との対談「人間の建設」についての言及が抜けていたのでそれを補いながら、小林秀雄の「原子力エネルギー観」と歴史観との関連について簡単に記しておきます。

* *

1947年に創設された終末時計は東西冷戦による核戦争の危機を評価の基準として、当初は「残り7分」に設定されましたが、文芸評論家の小林秀雄のすばらしい点はその翌年8月に行われた湯川秀樹との対談「人間の進歩について」で、「原子力エネルギー」と「高度に発達した技術」の問題を「道義心」を強調しながら批判していたことです。

しかし、年表をご覧頂ければ分かるように、日本を取り巻く核廃絶の環境はその頃から急速に悪化していき、そのような流れに沿うかのように小林秀雄の原子力エネルギーの危険性に対する指摘は陰を潜めてしまうのです。

リンク→http://zero21.blog65.fc2.com/blog-entry-130.html(湯川秀樹博士の原子力委員長就任と辞任のいきさつ)

たとえば、米ソで競うように水爆実権が繰り返されるようになる1953年から1960年までは最悪の「残り2分」となり、1962年の「キューバ危機」では核戦争が勃発する寸前にまで至りました。それを乗り越えたことにより「終末時計」は「残り12分」に戻ったものの、相変わらず「残り時間」がわずかとされていた1965年に小林秀雄は数学者の岡潔と対談しています。

ことにこの対談で哲学者ベルグソン(1859~1941)にも言及しながら物理学者としてのアインシュタイン(1879~1955)と数学者との考え方の違いについて尋ねた箇所は、この対談の山場の一つともなっています。

しかし、「(アインシュタインが――引用者注)ベルグソンの議論に対して、どうしてああ冷淡だったか、おれには哲学者の時間はわからぬと、彼が答えているのはそれだけですよ」という発言に現れているように、小林の関心は両者の関係に集中しているのです(『人間の建設』新潮文庫、60頁)。

小林秀雄はさらに、「アインシュタインはすでに二十七八のときにああいう発見をして、それからあとはなにもしていないようですが、そういうことがあるのですか」とも尋ねています(太字は引用者、68頁)。

しかし、日本に落とされた原爆が引き起こした悲惨さを深く認識したアインシュタインは、水爆などが使用される危険性を指摘して戦争の廃絶を目指し、それは彼が亡くなった1955年に「ラッセル・アインシュタイン宣言」として結実していたのです。

リンク→ラッセル・アインシュタイン宣言-日本パグウォッシュ会議

湯川博士との対談では「原子力エネルギー」と「高度に発達した技術」の危険性を小林が鋭く指摘していたことを思い起こすならば、ここでもアインシュタインの「道義心」を高く評価すべきだったと思えるのですが、そのような彼の活動の意義はまったく無視されているのです。

* *

その理由の一端は、「歴史の一回性」を強調し、科学としての歴史的方法を否定した1939年の「歴史について」と題する『ドストエフスキイの生活』の次のような序で明らかでしょう。

「歴史は決して繰返しはしない。たゞどうにかして歴史から科学を作り上げようとする人間の一種の欲望が、歴史が繰返して呉れたらどんなに好都合だらうかと望むに過ぎぬ。そして望むところを得たと信ずるのは人間の常である」〔五・一七〕。

さらに、評論家の河上徹太郎と1979年に行った「歴史について」と題された対談でも、「煮詰めると歴史問題はどうなります? エモーション(感情、感動、編集部注)の問題になるだろう」と河上に語りかけた小林は、「なんだい、エモーションって……」と問われると、「歴史の魂はエモーショナルにしか掴めない、という大変むつかしい真理さ」と説明しているのです。

たしかに、「エモーション」を強調することで「歴史の一回性」に注意を促すことは、一回限りの「人生の厳粛さ」は感じられます。しかし、そこには親から子へ子から孫へと伝承される「思想」についての認識や、法律制度や教育制度などのシステムについての認識が欠けていると思われます。

「歴史の一回性」を強調した歴史認識では、同じような悲劇が繰り返されてしまうことになると思われますし、私たちが小林秀雄の歴史観を問題にしなければならないのも、まさにその点にあるのです*。

* *

そのような問題意識を抱えながらベトナム戦争の時期に青春を過ごしていた私は、伝承される「思想」や法律制度や教育制度などのシステムについての分析もきちんと行うためには、「文学作品」の解釈だけではなく、「文明学」の方法をも取り入れてドストエフスキー作品の研究を行いたいと考えたのでした。

それから半世紀以上も過ぎた現在、人類が同じような問題に直面していることに愕然としますが、学生の頃よりは少しは知識も増え、伝達手段も多くなっていますので、この危機を次世代に引き継がせないように全力を尽くしたいと思います。

* *

注 *1940年8月に行われた鼎談「英雄を語る」で、「英雄とはなんだらう」という同人の林房雄の問いに「ナポレオンさ」と答えた小林秀雄は、ヒトラーも「小英雄」と呼んで、「歴史というやうなものは英雄の歴史であるといふことは賛成だ」と語っていた。

重大な問題は、戦争に対して不安を抱いた林が「時に、米国と戦争をして大丈夫かネ」と問いかけると小林は、「大丈夫さ」と答え、「実に不思議な事だよ。国際情勢も識りもしないで日本は大丈夫だと言つて居るからネ。(後略)」と続けていたことである。

この言葉を聴いた林は「負けたら、皆んな一緒にほろべば宣いと思つてゐる」との覚悟を示したのである。(太字は引用者、「英雄を語る」『文學界』第7巻、11月号、42~58頁。不二出版、復刻版、2008~2011年)。

(2015年6月4日、注を追加。6月11日、写真を追加)