(東宝製作・配給、1954年、図版は「ウィキペディア」より)、(《もののけ姫》、図版は「Facebook」より)。

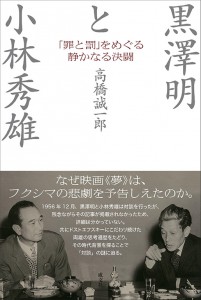

2014年10月24日のブログ記事で、『七人の侍』誕生60周年を記念し、黒澤明監督の作品全30本を上映する「黒澤明映画祭」が、大阪・九条のシネ・ヌーヴォで8週間にわたって開催されるとの情報を掲載しました。リンク→「シネ・ヌーヴォ」で「黒澤明映画祭」が開催

その後、11月に宮崎駿監督がアメリカ・アカデミー賞の第87回名誉賞を受賞したとの朗報が入ってきました。これは1989年に黒澤明監督が第62回の名誉賞を日本人として初めて受賞したのに続く快挙です。

実は、黒澤明研究会でも『七人の侍』誕生60周年を記念した特集を組むとのことでしたので、「《七人の侍》と《もののけ姫》」と題した論文を投稿するつもりで半分ほど書き上げていました。

しかし、今年は映画《ゴジラ》の60周年でもあるため、原爆や原発の問題を扱った映画《夢》との深い関連を明らかにするために、急遽「映画《ゴジラ》から映画《夢》へ」という論文の執筆に切り替えました。

そのため「《七人の侍》と《もののけ姫》」について詳しい考察はいずれ機会を見て発表することにし、ここではかつて映画《もののけ姫》について書いた短い記事と、前著 『黒澤明で「白痴」を読み解く』(成文社、2011年)の一部を抜粋して紹介することで、宮崎駿監督が黒澤明監督から受け継いだこととその意味を簡単に考えて見ることにします。

* * *

映画《もののけ姫》の現代的な意義については、地球環境の問題との関連で次のような短い記事を1997年に書きました。

「(前略)文明理論の授業で未来に対するイメージを質問したところ、多くの学生から悲観的な答えが帰って来て驚いたことがある。しかし、一二月に温暖化を防ぐ国際会議が京都で持たれるが、消費文明の結果として、一世紀後には海面の水位が九五センチも上がる危険性が指摘され、洪水の多発など様々な被害が発生し始めている。(中略) こうして、現代の若者たちを取り巻く環境は、きわめて厳しい。大和政権に追われたエミシ族のアシタカや人間に棄てられ山犬に育てられた少女サンの怒りや悲しみを、彼らは実感できるのだ。

『もののけ姫』には答えはない。だが、難問を真正面から提示し、圧倒的な自然の美しさや他者との出会いを描くことで、観客に「生きろ」と伝え得ている。」

* * *

映画《七人の侍》が高く評価される一方で、映画《白痴》は日本ではあまり高い評価を受けていません。そのことについて長い間考えていた私は、日本においては強い影響力を持っている文芸評論家・小林秀雄が、「『白痴』についてⅡ」の第九章で、「お終ひに、不注意な読者の為に注意して置くのもいゝだろう。ムイシュキンがラゴオジンの家に行くのは共犯者としてである」と断定していたことが大きいだろうと考えるようになりました。

しかも、「大地主義」を「穏健だが何等独創的なものもない思想であり、確固たる理論も持たぬ哲学であつた」とした小林は、「彼らの教義の明瞭な表象といふより寧ろ新雑誌の商標だつた」と続けていたのです。

しかし、拙著『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』(刀水書房、2002年)に記したように、クリミア戦争の敗戦後にシベリアから首都に帰還して雑誌『時代』を創刊したドストエフスキーが、「貴族と民衆との和解」の必要性を強調して、「農奴の解放」や「言論の自由」、「農民への教育」などを訴えたのが「大地主義」だったのです。

「大地主義」との関連に注意を払うならば、長編小説『白痴』は貴族の横暴さや傲慢さを認識した名門貴族の主人公ムィシキンが遺産を得たことで、自分の非力さを知りつつも「貴族と民衆との和解」をなんとか行おうとし、激しい情熱を持ちつつもそのエネルギーを使う方向性を見いだせなかったロシアの商人ロゴージンに新しい可能性を示そうとしつつも、複雑な人間関係やレーベジェフの企みなどによって果たせず、ついに再び正気を失ってしまうという悲劇を描いているといえるでしょう。

このことに注目する時、黒澤映画《白痴》が舞台を敗戦直後の日本を舞台に主人公も復員兵とし、さらには長編小説の流れとは異なるシーンを描きつつも、クリミア戦争敗戦後の混乱した時代を舞台したドストエフスキーの長編小説『白痴』の本質を見事に映像化していたと思われます。

* * *

「大地主義」に対する深い理解は1954年に公開された映画《七人の侍》(脚本・黒澤明、橋本忍、小國英雄)にも現れており、三船敏郎が演じた強いエネルギーを持つ農民出身の若者・菊千代はロゴージン的な役割を担っているといえるでしょう。

なぜならば、依頼者の百姓たちが落ち武者狩りをしていたことを知った浪人の勘兵衛たちは怒って去ろうとしたときに菊千代は、百姓たちに落ち武者狩りをさせたのは戦いや略奪を繰り返してきた侍だと叫んで、百姓たちの気持ちを代弁していたからです。

映画《七人の侍》は戦いに勝ったあとで、百姓たちが行っていた田植えの場面を大写しにしながら、勘兵衛に「いや……勝ったのは……あの百姓たちだ……俺たちではない」と語らせ、さらに「侍はな……この風のように、この大地の上を吹き捲って通り過ぎるだけだ……土は……何時までも残る……あの百姓たちも土と一緒に何時までも生きる!」と続けさせているのです。

宮崎駿監督は黒澤明監督との対談の後で、《七人の侍》が「日本の映画界に一つの基準線を作った」ことを認めて、「その時の経済情勢や政治情勢や人々の気持ちや、そういうもののなかで、まさにあの時代が生んだ作品でもある」と続けた後で、「今、自分たちが時代劇を作るとしたら、それを超えなきゃいけないんです」と結んでいました(黒澤明・宮崎駿『何が映画か 「七人の侍」と「まあだだよ」をめぐって』徳間書店、1993年)。

この言葉はきついようにも見えますが、両者が同じように映画の創作に関わっていることを考えるならば、黒澤映画を踏まえつつ新しい作品を造り出すことこそが、黒澤明監督への深い敬意を現すことになるといえるでしょう。実際、宮崎監督は1997年にアニメ映画《もののけ姫》を公開することになるのです。

* * *

残念ながら、現代の日本はまだ宮崎監督が映画《もののけ姫》で描いたような厳しい状況から抜け出ていません。しかし、現状を直視することによってのみ解決策は生まれると思います。

宮崎監督の最後の長編アニメ映画《風立ちぬ》について記したブログには、今も多くの閲覧者の方が訪れられていますが、宮崎駿監督がアメリカ・アカデミー賞の名誉賞を受賞されたこの機会に、《もののけ姫》の源流の一つとなっている《七人の侍》だけでなく、多くの黒澤映画を鑑賞して頂きたいと願っています。

追記:映画《七人の侍》(1954年)にはドストエフスキーの作品からだけではなく、『戦争と平和』からの影響も見られ、一方、黒澤監督を敬愛したタルコフスキー監督の映画(映画《アンドレイ・ルブリョフ》には、《七人の侍》からの影響が見られます。

(2016年1月10日。誤記を訂正し、追記とポスターの図版を追加)