(↑画像をクリックで拡大できます。日本版の映画《羅生門》のポスター(パブリック・ドメイン)、図版は「ウィキペディア」より。槙田寿文氏所有の旧東ドイツ版のポスター。図版は「日本経済新聞」のデジタル版より)。

先日アップした「映画ポスター・三題――《白痴》、《ゴジラ》、《生きものの記録》」という記事では、槙田氏所収の旧東ドイツ版の「羅生門」のポスターにも言及しました。

テーマが拡散してしまうのでそのエッセイでは映画《羅生門》のポスターの比較を行っていませんでしたが、「むせかえる真夏の草いきれの中で繰り展げられる盗賊と美女とその夫の、息詰まるような愛慾絵巻!」という扇情的な文章が記されているポスターは、黒澤映画《羅生門》の適確な説明ではなく、小林秀雄の『白痴』論の受け売りになっているようにみえます。

この初演を見た研究者の一人が多くの日本人観客は映画を理解できずに、途中で退席した人もいたと証言していることを考慮するならば、このポスターは観客にミスリードをしていたことになるでしょう。

ある程度、正確に筋を伝えようとするならば、「価値が混乱した時代に起きた殺人事件、錯綜する証言。真相はどこに!」とでも記すべきだったと思えます。

そのことはなぜ日本ではヒットしなかったこの映画が外国ではヴェネツィア国際映画祭金獅子賞とアカデミー賞名誉賞を受賞したかをも物語っていると思えます。

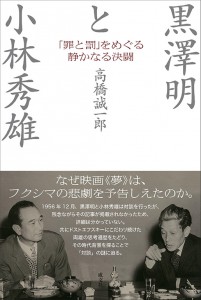

それゆえ、拙著『黒澤明で「白痴」を読み解く』の映画《羅生門》の考察の箇所に、『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』より、小林秀雄の『白痴』理解の問題点を指摘した箇所と長編小説『罪と罰』のエピローグの解釈の問題を加筆して「映画・演劇評」に掲載しました。