リンク→「主な研究」のページ構成

はじめに

2003年9月16日から22日まで国際比較文明学会とそれに続いて学術研修旅行がサンクト・ペテルブルクの建設300周年を記念してロシアで開かれ、筆者は「日本におけるドストエフスキー受容ーーサンクト・ペテルブルクのテーマと方法としての対話」という発表を行った。

主な関心はサンクト・ペテルブルクとロシア文学との関わりを再考察するとともに、比較文明学の創始者の一人とも言われるダニレフスキーや文学作品において深い歴史的考察を行ったプーシキンやその伝統を受け継ぐドストエフスキーやトルストイなどの大作家を輩出しているロシアにおいて、比較文明学の大会がどのように受け入れられるかに強い興味を持ったからでもある。

(アレクサンドル・ネフスキー大修道院の外観。図版は「ウィキペディア」より)

もう一つの関心は学会での発表が終わったあとに組まれていた学術旅行で、そこにはロシア建国の際の都市であるノヴゴロドやプーシキンゆかりの都市であるプスコフなどとともに、ロシア最古の都市として耳慣れない都市の名前も書かれており、きわめて強い関心をもった。

ただ、ロシアの経済が混乱から完全には脱し切れていない中で、国際比較文明学会と国立エルミタージュ美術館、ソローキン・コンドラチェフ研究所、ロシア科学アカデミー歴史部門などロシア側の5学術団体が共同して行うこのような規模での国際学会を果たしてきちんと乗り越えられるかにも強い不安もあった。実際、運営方法をめぐっては様々ないきさつがあったようで、最初の日程表とは異なるものとなり、レジュメを送ってからもそれに対する応答がほとんどなく、さらには送金先の銀行に対する情報がなく入金されるかどうかは確信がありませんと日本の銀行から言われたり、ビザも出発間際までとれるかどうかもわからないなど、多くの不安を抱えたままでの出発となった。

それゆえ、モスクワからの夜行列車でサンクト・ペテルブルクの駅に16日の早朝に着いて、出迎えの係りの人から報告者の名前が記入された正式な予定表を渡された時には、ほっとした。なぜならば様々な困難に直面して途中で参加を取りやめにした方も多いと聞いていたが、そこには多くの日本人研究者の名前があったからだ。

すなわち、後でロシア側の組織者からもらった資料によれば、ロシア人約110名の他に、外国からも、アメリカ、日本、アイルランドから4名、スイス、フィンランド、スペイン、韓国などから44名(同伴者を含む)が参加していたが、アメリカ人の19名に次ぐ14名の方が万難を排して日本から参加されていたのである。お名前を記してその労に報いたい。すなわち、伊東俊太郎夫妻、川窪啓資夫妻、服部英二父子、宮原一武夫妻、奥山道明、松崎登、犬飼孝夫と私の他に、サンクト・ペテルブルク大学大学院で研究中で通訳などの労も買ってくれた大高まどか氏とホームページで見て飛び入りで参加された藤原ゆりこの各氏である。

以下、このときの大会と学術旅行の模様を簡単に報告する(本稿では原則として敬称を略す)。

1,サンクト・ペテルブルクでの学会

宿泊のホテルは、ネヴァ川添いにありアレクサンドル・ネフスキー大修道院の向かいに位置する大きなモスクワ・ホテルであった。この大修道院にはドストエフスキーやチャイコフスキー、さらにモスクワ大学の創設者ロモノーソフなどの墓があるので、いわばロシアの歴史と直面しながらの学会となり、初日から船による市内観光が組まれており、時間的な制約のなかでの精一杯の歓迎ぶりがみられた。

2日目の午前中は、4つのグループに分かれて、国立エルミタージュ美術館、文化人類学・民族学博物館(クンストカメラ)、科学アカデミー・東洋学研究所、科学アカデミー物質文化史研究所などを見学し、専門員からの説明を受けた。

私はピョートル一世によって創設され、ロモノーソフなどとも関係が深い文化人類学・民族学博物館(クンストカメラ)を訪れた。残念ながら、日本人学校の教師ゴンザなどのデスマスクを見ることはできなかったが、日本人の研究者が多いのを知った係員からラクスマンからエカテリーナ二世に献上された漂流民・大黒屋光太夫ゆかりの品物などや日本にも訪れたことのあるラングスドルフがアメリカで収集した物品のコーナーなどの詳しい説明があった。

(クンストカメラ。図版は「ウィキペディア」より)

国立エルミタージュ美術館での昼食を挟んで、美術館に納められているトラキアやギリシャの金製品の多くには専門の研究者も目をみはっていた。さらにこの後には噴水で有名なピョートル宮殿への小旅行が実施され、夜には主催者による晩餐会も用意されていた。

18日の10時から科学アカデミーの学術センター会議室で行われた発表は、「サンクト・ペテルブルクーー文明間の対話の都市」、「東西の諸文明と諸文化の交流におけるロシア」、「グローバリゼーションと文明の未来」の3つの部会に分かれていた。しかし、いずれの部会も同じ会議室で行われたことや、ロシア側の実行委員会の組織が5つの学術団体で組織されていたために、予想通りそれぞれの組織から多くの発表希望者が出たので、その場で発表時間を大幅に制限され、さらに質疑応答の時間も削られるなどの不備がでた。ただ、発表はロシア語と英語で行われ、英語には2名の同時通訳者がついた。また、直前まではレジュメが印刷されているかどうか分からずに心配していた資料集は、下記のような2冊の論文・レジュメ集の形で渡され、発表時間の不足の不備を補ってあまりあるものだった。

たとえば、『東西の諸文明と諸文化の対話におけるサンクト・ペテルブルク』と題された191頁からなる論文・レジュメ集には、編者の一人であるソローキン・コンドラチェフ研究所所長のヤコベッツ氏の論文「諸文明の対話と相互関係におけるロシア――歴史的経験と21世紀の展望」が巻頭を飾っており、それに続く「第1部 サンクト・ペテルブルク--諸文明と諸文化の対話の都市」と、「第2部 東西の諸文明と諸文化の相互関係におけるロシア」に、最初の二つの部会で発表された多くの論文のレジュメが収められていた。それゆえ、本書ではテーマの関係もあり、ロシア人の発表が多かったが、それらとともに東京が今年400周年にあたることを紹介しながら、佐久間象山におけるピョートル大帝の改革やプスコフの修道士プロフェイの「第三ローマ・モスクワ」説にも言及しながら、トインビーの視点からロシア文明の特徴を考察した川窪啓資氏の「比較文明学的観点から見たサンクト・ペテルブルク」や私のレジュメも載せられていた。

私の発表「日本におけるドストエフスキーの受容――サンクト・ペテルブルクのテーマと方法としての対話」では、2001年に千葉大学で行われた国際ドストエフスキー集会の模様などについても言及しつつ、日本の近代化と『罪と罰』の受容との関わりを分析して、第二次世界大戦の前には、「生存闘争」を自然の法則と捉えた主人公に対する共感をしめすような解釈もあったことを紹介した。それとともに、ドストエフスキーが文学における対話という手法をとることによって、単一的な声ではなく、「多声的」(ポリフォニー)な世界を描きだしていたことに注意を払いながら、そのエピローグでは主人公に「人類滅亡の夢」を見させることにより、それまでの「自己中心的な世界観」を批判していることを指摘した。

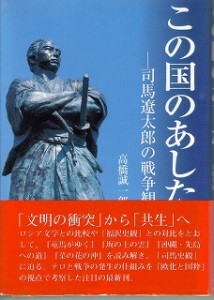

さらに、司馬遼太郎の長編小説『菜の花の沖』に言及しつつ、ロシアにナポレオン一世が侵攻した1812年に、戦争という手段の問題点を根気強く説明することにより、領海侵犯の咎などで捉えられていたゴロヴニーンの解放に成功し、日露間で生じていた「文明の衝突」の危機を救った商人・高田屋嘉兵衛の「対話的な方法」の意義を考察した。そして、後期の江戸時代が有した高い文化水準と多様性が、ゴロヴニーンの『日本幽囚記』によって紹介されたことが、後に来日してロシアの文化を伝えることになる宣教師ニコライにも大きな影響を与えたことを指摘して、江戸時代が有した多様性についても注意を喚起して、単一的な原理による「グローバリゼーション」の問題をも指摘した。

最後の第3部会「グローバリゼーションと文明の未来」で発表された論文のレジュメは、『グローバリゼーションと諸文明の運命――グローバリゼーションの新しいモデルと文明間の交流をめざして』と題され、4部からなる論文・レジュメ集に収められていた(総頁数322頁)。これは科学アカデミーのチモフェーエフ教授、ソローキン・コンドラチェフ研究所のヤコベッツ所長、ブレッドソー国際比較文明学会長の編になるもので、多くの論文には発表者の紹介とともに簡単なロシア語訳がつけられていた。

この本の構成で眼を惹いたのは、第1部には「国連総会決議 56/6(2001年9月9日)/ ユネスコ一般声明(2001年)、/ ロシア・イラン国際シンポジウム・アピール」などの文書が資料として載せられていたことである。さらに第4部では「著書紹介」として比較文明学関係のロシアの書物が紹介されていたことである。それはもう一冊の場合も同様で、その分野におけるロシアの「研究論文集紹介」も収められていた。

第2部として編集された「グローバリゼーションと文明間の対話」には、国際比較文明学の会員だけでなくチモフェーエフ氏の「グローバル化する世界における文明間の相互関係の諸問題」やボンダレンコ氏の「グローバル社会認識のための方法論諸相」など多くのロシア人の論文も掲載されていたが、経済関係の専門家が多かったせいもあり、このような視点からの「グローバリゼーション」の問題点を論じたものが多いとの印象を受けた。

ここでは、国際比較文明学の形成を論じたブレッドソー氏の「文明間の対話――トインビー、クレーバー、ソローキンとコンドラチェフ」に続いて、”文明交流圏”という考えの重要性を説いた伊東俊太郎氏の「文明の対話と”文明交流圏”」のレジュメが国際比較文明学会・終身名誉会長の肩書きの紹介とともに載り、また国連における「文明間の対話の試みやイランのハタミ大統領による提案などを紹介しつつ、そのような対話の重要な例としてのシルクロードの意味を論じた服部英二氏の「シルク・ロードと文明間の対話」が掲載されていた。

また、国連の活動に注目しながら、「不殺生・共存共生・公正」という3つの原則を説いた伊東俊太郎氏の提案にも言及した犬飼孝夫氏の「地球企業市民のための〈シヴィリゼーショナル・ミニマム〉とは? 国連グローバル・コンパクト」のレジュメや、第3部の「グローバリゼーションの時代における文化と宗教の対話」には、主に明治期における神道と国家神道との関わりを論じた奥山道明氏の「日本と西欧との対話および近代宗教制度の確立」が掲載されていた。

こうして、日本人研究者の発表はいずれも大きな関心をもって受け止められた。ただ、先にも記したように時間的な制限のために質疑応答の時間がなく、また、最後に第4部として予定されていた討議と会議総括の時間もあまりとれなかったのは残念であった。

しかし、その夜に日本人の研究者10人が集まってホテルのレストランで催された夕食会では、ロシアに対する様々な理解を「神話」と断じて新しいロシア像を示したヤコベッツ氏の「北西ロシアの過去とロシア文明の未来」というきわめて興味深い論文を取り上げた伊東俊太郎名誉会長の問題提起を受けて、ロシア文明の位置をめぐって質疑応答の時間のたっぷりある議論が交わされ、思いがけぬ「円卓会議」となり、楽しいひとときを持つことができた。実際、次節でみるようにこの論文は「ロシア文明の源」を訪ねた学術旅行へのテーゼの如きものでもあったのである。

2,学術旅行「北西ロシア――ロシア文明の源とその絶頂」

学会の後に組まれた旅行は、外国人向けの国内旅行に少し学問的な色彩を加えた程度のものかと最初は思っていた。しかし、ほぼ毎日開かれた「円卓会議」など、朝は8時から時には夜の10時半の夕食といったいささかハードなスケジュールの中で「ロシア国家の建国や理念」をめぐって、知的好奇心を刺激するきわめておもしろい論争や場所が示された。まず、スケジュールを掲げる。

9月19日 レニングラード攻防戦記念パノラマ館、スタラヤ・ラドガ――ロシア最古の都市で古代ロシア最初の首都、歴史的記念物と考古学的発掘の見学、文明の対話の方法(スタラヤ・ラドガ1250周年記念円卓会議)、ノヴゴロド到着

9月20日 ベリーキー・ノヴゴロド――歴史と文化の探訪、ロシア文明の歴史におけ るノブゴロド共和国(円卓会議)

(ノヴゴロドのクレムリン。図版は「ウィキペディア」より)。

9月21日 プスコフ、イズボルスク、ウスペンスキー修道院のあるエストニア近くのペチョールィ訪問

9月22日 ロシア文明の西の前哨地点(プスコフ1100周年記念円卓会議)、プーシキンゆかりの地訪問、サンクト・ペテルブルク帰還

議論の焦点の一つは、これまでロシア最古の都市とされてきたノヴゴロドよりも古く、1250年前に創られたとされるロシア最古の町スタラヤ・ラドガ(Staraya Lagoda)の発掘現場と展示館の見学であった。

ロシアの建国にかかわる論争は、ピョートル一世によって創設された科学アカデミーに招かれたドイツ人の歴史家バイエルが『原初年代記』によって、ノヴゴロドがバイキングの一族であるバリャーグ族の長リューリクによって創られたとしたときから持ち上がっていた。これは日本の建国がそれまでいた民族ではなく、朝鮮からきた少数の「騎馬民族」によって形成されたとする江上波夫説を思いださせるようないわば「ロシアの騎馬民族説」論争ともいえるようなものであった。

ロモノーソフをはじめとするロシア人の歴史家は、平和的に招いたと書かれていたことや、その後のリューリク朝ではスラヴ的な要素が強いことなどから、すでにロシアが高い文化的水準をもっていたことを示してロシアの独自性を示そうとしてきたのである。しかしドストエフスキーもこのことに言及しているが、これまでの歴史的な研究からはバイエルによって指摘された「ロシア国家のバイキング起源説」を覆すのは難しいように思われていたのである。

これに対してスタラヤ・ラドガの発掘は、すでにノヴゴロドの建設に先立ってスラヴ的な要素の強い都市が造られていたことを示すものとして、高い関心を呼んでいるのである。たとえば、現在の発掘責任者のキルピチニコフ氏は、今回の発掘とロモノーソフの説の正しさを証明するのかとの私の質問に対して、たしかにこの発掘成果はロモノーソフの先見性を実証するものであると強く語った。この議論についての結論がでたのかとおもわれたのだが、ノヴゴロドで行われた「円卓会議」では、発見されたものは古いがしかしヴァイキング的な性格を持つとして、歴史学者から前日の結論に対する疑問が出されて、激しい議論となった。日本の王朝が朝鮮系の騎馬民族によって創られたとする江上波夫説に対する反発が強く激しい議論を巻き起こしたが、ロシアでもふたたび「ロシアの騎馬民族説」とでも名付けられるような議論がふたたび巻き起こっているのである。

さらにノヴゴロドやプスコフの「円卓会議」では、ハンザ同盟との関わりを論じた発表やプーシキンとミハイロフスコエ村との関わりが論じられるなど、「ロシア国家の理念」にかかわるもう一つの重要な議論もなされた。

すなわち、「ロシア最古の都市」であったノヴゴロドやプスコフは、国家の中心がキエフに移り、キエフ・ロシアが形成された後でも、ハンザ同盟に加入して、「ロシアの〈自由都市〉と呼ばれる共和政体の都市として発展し、政治的にもその後のロシア史上に例を見ない独自の一時期を画した」が、その後「分裂したロシアの再統一を進めるモスクワによって」、15世紀末から16世紀初頭にかけて次々と併合されていた(『ロシア・ソ連を知る事典』平凡社)。

これらの都市の独自性については、歴史家だけでなくロシアの改革を試みたデカブリストたちがが強い関心を抱いたことは知られているが、ロシア国家の統一性が重要視されるなかで、政治的な意味でこれらの都市にスポットライトがあてられることは少なかった。

しかし、これまではロシア最初の国家として位置づけられてきたキエフ・ロシアの中核をなしていたかつてのキエフ公国を受け継いだウクライナが独立し、新しい「ロシア国家の理念」が求められる中で浮かんできたのが、モスクワ公国にも受け継がれたキエフ・ロシアの専制的な政治原理とはことなる民主的な原理による「ノヴゴロド・ロシア」あるいは「北西ロシア」の理念なのである。

残念ながら、学術旅行への参加者は半数以下であり、日本人も私を含めて4人だったが、宮原夫妻とはロシア正教の現在をめぐって、犬飼氏とはロシアの自然環境問題などについて意見を交わすことができ、また個人的にも長い間の念願でもあったロシア民話に出てくる蜂蜜酒を古風なロシア風のレストランで飲むことができた。こうして、付随的だと思われていた旅行は、終わってみると私にとってはむしろこちらの方の収穫の方が大きかったとも感じられるほどに充実した内容であった。

結語

ロシアでの初めての国際比較文明学会は一般の外国からの参加者にとっては、様々なロシアの歴史的事物やエルミタージュ美術館などを訪れることができた一方で、かなりハードなスケジュールのために発表や質問時間が制限されたという不満も残ったようだ。

しかし、ロシア研究者である私にとっては、現在のロシアの政治・経済状況を知ることができるとともに、「ロシアの理念」が現在のロシアにおいて、どのように構築されようとしているのかをも知ることができ、きわめて有益な大会となった。

ただ、多くの外国人研究者の中でロシア語を話すのが筆者一人であったことや、単独行動主義的な原則を強めている現在のアメリカ政府に対する厳しい批判をしているフランスやドイツからの参加者が全くいなかったのはさびしかった。川窪国際委員長はかつて総会で、国際比較文明学会でも日本人が日本語で発表できるように通訳をつける制度を作ってはどうかと提案されたことがあったが、今回はロシア側の発表者が全員ロシア語で発表していたのが印象に残った。先に言及した国際ドストエフスキー学会ではロシア語の他にも英独仏の各言語の使用が認められているが、梅棹忠夫氏がフランスで国際交流の必要性を通訳をつけて日本語で語っていたことを思い起こすならば、文明間の共存と多様性の重要性を訴える国際比較文明学会においては、将来、日本語も含めた形での使用言語の多言語主義が考えられる時期にきているのかとも思った。

また、ロシア文明の独自性を強く主張する一方で、国連の「多元的な原理」をも重視しながら、新しい「グローバリゼーション」のモデルを探そうとする今回のロシア側の姿勢や戦略は、ブッシュ・ドクトリンの一元的な原理に従う傾向が強いように見える日本の戦略から見るときわめてしたたかに映った。また、今回の学術旅行も単なる研究活動とせずに、外国人の研究者に対してロシアの新しい観光旅行の魅力をもアピールする場ともなっていたのは、いささか功利的な色彩も少し感じたが、しかしそれはペレストロイカからロシアへの移行期の時期に、ロシアの経済が二流国へと低迷するようになったことへの厳しい反省の中で、なんとか自立的な形でロシアの経済を改革しようとする力強い試みの一環として評価できよう。

日本の比較文明学の創始者の一人である山本新は、トインビーの考察を深めることによって、日本とロシアにおける近代化を比較して「欧化と国粋」の問題に気づき、「100年以上の距離をおいて、二つの文明のあいだに並行現象がおこっている」と鋭く重い分析をした。この意味で筆者はこれまでロシアと日本の近代化の比較を中心に研究してきたが、日本の今後の方向性を考える上でもロシアの比較文明学(文化学)の状況を追っていくことはこの意味でも重要であろう。

今後ともロシアにおけるこのような研究の流れを注意深く見守っていきたいと思う。

(「サンクト・ペテルブルクでの国際比較文明学会報告」『文明研究』第22号、2003年。再掲に際しては、人名の表記や文体などを一部変更した)。