一、フクシマの悲劇

二〇一一年三月一一日に東日本大震災が起きたのは、大学の会議が終わった直後のことで、立っていることも出来ないような大きな揺れだった。慌てて会議室から外に出たあとでもう一度大きな揺れを感じながら、地殻変動でできた日本が地震大国であることを実感した。

しかも、一九八六年のチェルノブィリ原発事故の際には長期留学生を引率してモスクワに滞在しており、風向きによっては被爆する可能性もあったが、ソ連のニュースだけでなく、日本大使館からもほとんど情報が伝わらずに、西欧から来た留学生たちが自国の大使館から得てくる情報に頼るしかなかったという経験をしていた*1。

テレビやインターネットに映し出された福島第一原子力発電所の静止画像から目を離すことができずに食い入るように画像を見つめ続けていた私は、同僚の一人から日本の技術は進んでいるので大丈夫ですよと慰められた。

しかし、イギリスのブリストル大学で研究をしていた一九九五年一月には、日本からの電話で慌ててテレビのニュースをつけると阪神淡路大震災で町中が燃えており、翌日には大地震でも大丈夫と喧伝されていた高速道路の橋桁が大きく曲がっている写真が大きく新聞に載っていた。その記事を読みながら、関東大震災から五〇年目の一九七三年に発表された小松左京の『日本沈没』を思い出して、日本では自然の恩恵は強調する一方でその猛威に対する認識はきわめて甘いのではないかという不安を強く持っていた。

実際、大地震で止まった電車の回復を待っている時に福島第一原子力発電所の「炉心が冷却できない状態にある」ことを知った。翌朝も目覚めてからは三〇分おきにテレビのニュースで何事も起きていないことを確認していたが、午後四時過ぎに危惧していたことが起きた。

一号機が水素爆発を起こしたあとで明らかになったのは、政・官・財が一体となって「絶対安全」だと宣伝していた原子力発電所には原子炉を冷やすために水を放水する消防車やきちんとした防護服もなく、さらに日本が最先端の技術を有すると誇っていたロボットも動かなかったことである。そして、使用済み核燃料が放置された古タイヤのように燃え出し、原子炉がメルトダウンして放射線が空気中に放出されただけでなく、被爆した大量の水が海に流れ出た。チェルノブイリ原発事故にも匹敵するような大事故は、核実験を続けてきたフランスやアメリカの技術支援によってようやく、最大の危機を脱したが、汚染水の流出は事故から三年経った現在も止まっていない。

二、黒澤映画《夢》と長編小説『罪と罰』における夢の構造

刻一刻と悪化する福島第一原子力発電所の状況を見ながら思い起こしたのは、一九九〇年に公開された全八話からなるオムニバス形式の映画《夢》の第六話「赤富士」で今回の事故を予言していたとも思えるほどの迫力で原発事故が描かれていたことであった。

アメリカの水爆実験によって被爆した「第五福竜丸」事件の後で撮った映画《生きものの記録》(シナリオの最初の題名は『死の灰』)では、原爆実験や核戦争の危険性を本能的に感じて日本からブラジルへと移住しようとした老人の決意と苦悩を描き、そのラスト・シーンでは精神を病んで精神病院に収容された主人公が夕日を見て「とうとう地球が燃えてしまった!!」と叫ぶシーンを描いていた*2(『全集 黒澤明』第四巻、一四〇頁――以下、巻数をローマ数字で、頁数を漢数字でかっこ内に記す)。

その場面からは私は『罪と罰』のエピローグでラスコーリニコフが見る「人類滅亡の悪夢」を強く連想したが、富士山に建設された六つの原子力発電所が事故で次々と水素爆発を起こすという「赤富士」のシーンで黒澤明監督は、子供を連れて逃げ惑う母親に「原発は安全だ」と説明し原発を「国策」として推進してきた関係者を「縛り首にしなくちゃ、死んでも死にきれないよ!」と悲痛な声で批判させていた(Ⅶ・二〇)。

それゆえ、制作費などさまざまな問題などを乗り越えて、この映画を公開していた黒澤明監督の先見の明を改めて強く感じるとともに、原発の危険性に気付きながらもあまり発言をしてこなかった自分の不明を深く恥じた。

しかも事故後に『黒澤明の遺言「夢」』という著作を読んで、映画《夢》(一九九〇年、脚本・黒澤明)の「ノート」に、黒澤明監督がドストエフスキーの『罪と罰』に記された「やせ馬が殺される夢」の一節をそのまま書き写しただけでなく、その横に「夢というものの特質を把握しなければならない。現実を描くのではなく、夢を描くのだ。夢が持っている奇妙なリアリティをつかまえなければならない」というメモを記していたことを知った*3。

このことに注目してこの映画を見直すと、高利貸しの老婆を殺す前に見た「やせ馬が殺される夢」が、少年時代の体験と自然への畏れを描いた第一話「日照り雨」や、「桃の精」の苦しみが描かれている第二話「桃畑」などに対応していることに気づく。

第三話「雪あらし」で描かれている「雪女」の哀しみは、『罪と罰』におけるソーニャの哀しみにも通じているだろう。主人公のラスコーリニコフが老婆を殺した後で見る「殺された老婆が笑う夢」は、死んだ兵士たちの亡霊が出て来る第四話「トンネル」につながっていると思える。

第六話「赤富士」の後で描かれている第七話「鬼哭」では、ラスコーリニコフの「非凡人の理論」の根底にあった「弱肉強食の思想」や「自然支配の思想」と「人類滅亡の悪夢」との深い因果関係が示唆されている。

さらに、第八話「水車のある村」において、「近頃の人間は、自分達も自然の一部だという事を忘れている」と語り、「特に学者には、頭がいいのかも知れないが、自然の深い心がさっぱりわからない者が多いので困る」と語る「モーゼの様な髭を生やした」老人の言葉は、血で「汚した大地に接吻なさい」と語ったソーニャの言葉に従って自首をしたラスコーリニコフがなぜ、シベリアで「復活」しえたのかという深い理由を説明しているとさえ思える。

ではなぜ、偶然の一致とはいえないようなこれほどの類似が見られるのだろうか。

この意味で注目したいのは、一九三四年に書いた「『罪と罰』についてⅠ」で小林秀雄が、「罪の意識も罰の意識も遂に彼(引用者注──ラスコーリニコフ)には現れぬ」とし、エピローグは「半分は読者の為に書かれた」と解釈していたことである*4(『小林秀雄全集』第六巻、四五頁、五三頁── 以下、巻数と頁数を〔〕内に六・四五、五三のように表記する)。

さらに小林は、第四章で詳しく見るように、一九三六年に書いた映画評ではスタンバーグ監督の映画《罪と罰》などに言及しながら、表現手段としての「文学」と「映画」を比較して、映画では『罪と罰』の深みを描くことはできないと批判していた〔四・二二四~二二六〕。

一方、黒澤の映画における師といえる山本嘉次郎監督は、夏目漱石の『坊つちやん』を映画化して一九三五年に公開し、その翌年には『吾輩は猫である』を原作とした映画《吾輩は猫である》も公開していた。映画という表現手段を批判した小林の記述は、一九三六年にPCL映画撮影所(東宝の前身)に助監督として入社し、一九三八年には映画《綴方教室》に製作主任として参加する黒澤に、文学作品の映画化についての深い考察を迫っていたといえるだろう。

実際、小林秀芥川龍之介を「人間一人描き得なかつたエッセイスト」と規定していたが〔一・一五二〕、戦後の一九五〇年に公開した映画《羅生門》で黒澤は、夏目漱石の弟子にあたる芥川の深いドストエフスキー理解と芥川作品の現代的な意義を示していた。

さらに最近になって、戦時中の一九四三年に公開された映画《愛の世界・山猫とみの話》の脚本に黒澤が深く関わっていたことが明らかになった*5。本論で詳しく見るように小林秀雄はシベリア流刑後にドストエフスキーが唱えた「大地主義」に否定的だったが、黒澤は『死の家の記録』などこの時期に書かれた作品を高く評価しており、彼が中心的な役割を担ったこの映画の脚本でも『虐げられた人々』からの影響がすでに強く見られる。

ことに、沖縄で冤罪から死刑にされかかったことのある復員兵を主人公とした映画《白痴》の結末は、『白痴』の主人公ムィシキンがスイスからではなく、「シベリヤから還つた」とし、その結末についても「悪魔に魂を売り渡して了つたこれらの人間等は、その実行に何んの責任も持たない」と一九三四年に「『白痴』についてⅠ」で書いていた小林の記述とは正反対ともいえるほどに異なっていたのである〔六・一〇〇〕。

三、消えた「対談記事」

小林秀雄は映画《白痴》を初めとする黒澤映画についてはほとんど語っていないので、彼が黒澤明監督のドストエフスキー観をどのように考えていたかは判らない。しかし小林は、映画《白痴》が公開された翌年の一九五二年から五三年にかけて八章からなる「『白痴』についてⅡ」を発表し、その後半では黒澤映画《白痴》ではあまり描かれていなかったレーベジェフやイッポリートに焦点をあてて論じていた。

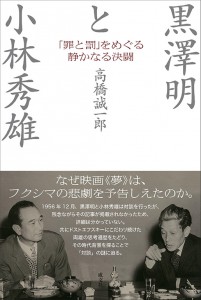

興味深いのは、その小林が一九五六年一二月に黒澤との対談を行っていたことである*6。この前年に黒澤は映画《生きものの記録》を公開していたが、「第五福竜丸」事件をきっかけに三千万以上の署名が集まるほど高まった反核の動きは、「ついに太陽をとらえた」と題して読売新聞に連載された特集や「原子力平和利用博覧会」の開始によって急速に流れが変わり、この時期には原爆の危険性を指摘することはすでに「季節外れ」のように見なされるようになっていた*7。

しかし、第二章で詳しく見るように、小林秀雄は一九四八年に「人間の進歩について」と題して行われた物理学者の湯川秀樹との対談では、「原子力エネルギー」の「平和利用」という湯川の考えの危険性をいち早く指摘し、「道義心」の視点から厳しく批判していたが、その後に行われた黒澤明との対談で湯川秀樹は映画《生きものの記録》を高く評価していた。

『白痴』の結末に対しては正反対の見解を示す一方で、「原子力エネルギー」の危険性を深く認識していた二人の巨匠がどのような対談を行っていたのだろうか。残念ながら、掲載されれば必ず売り上げを伸ばすと思われる二人の著名人による対談記事が雑誌に載らなかったために、対談の詳細な内容は明らかになっていない。

しかし、飛行機事故などでは「ブラックボックス」を探し出して回収することが事故解明の第一歩とされるが、幸いこの時の対談については、その時の写真が残されているだけでなく*8、司会者などの短い回想も残されている。その後の二人の記述や映画などからは、『白痴』の結末の解釈などにたいする強いこだわりが感じられ、この時の対談が巨匠たちに残した痕跡の深さが感じられる。

原発の推進が「国策」となると小林秀雄は「原子力エネルギー」の危険性についてほとんど語らなくなったが、映画《赤ひげ》の制作が発表された翌年の一九六四年に発行した『「白痴」について』(角川書店)では短い第九章を加えて、「お終ひに、不注意な読者の為に注意して置くのもいゝだらう。ムイシュキンがラゴオジンの家に行くのは共犯者としてである(後略)」と書いていた〔傍線引用者。六・三四〇〕。名指しこそしてはいないものの、「不注意な読者」という表現は黒澤明監督を強く意識している可能性が高いと思われる。

一方、映画《どですかでん》が営業的な失敗に終わった後で発作的に自殺を図っていた黒澤は、探検家アルセーニエフと自らをナナイ人(大地の人)と呼ぶ少数民族・ゴリド族の狩人デルスとの交流を描いた『デルスウ・ウザーラ』を原作とする映画《デルス・ウザーラ》をシベリアで撮って見事に復活した*9。

この映画を一九七五年に日本で公開した後に若者たちと行った座談会で黒澤明は、「小林秀雄もドストエフスキーをいろいろ書いているけど、『白痴』について小林秀雄と競争したって負けないよ」と語ったが*10、その言葉に強い反発を覚えたかのように小林は、スリーマイル島の原発事故が起きた一九七九年に河上徹太郎と行った対談でも「『白痴』はシベリアから還ってきたんだよ」と繰り返して主張している*11。

このような『白痴』の結末をめぐる互いを強く意識したと思われる両者の発言に注目するとき、映画《夢》はドストエフスキー作品の解釈をめぐるほぼ半生にわたる小林秀雄との「静かなる決闘」の成果だと言っても過言ではないとさえ思える。

本書ではまず作者と主人公の問題に注目しながら、ムィシキンが「シベリヤから還つた」とする小林秀雄の『罪と罰』論と『白痴』論との関連を分析し、さらに主な登場人物の解釈の問題点を明らかにすることで、本論の方向性を確認する。第一章からは小林秀雄のドストエフスキー観と比較しつつ、映画の公開順に映画《白痴》から映画《夢》にいたる黒澤明監督のドストエフスキー理解の深まりに迫ることにしたい。

消えた「対談記事」の謎に注目しつつ、小林秀雄と黒澤明のドストエフスキー観を具体的に比較することで、なぜ黒澤監督が映画《夢》で東京電力福島第一原子力発電所の悲劇を予言しえたかという「謎」にも迫ることができるだろう。

注

*1 チェルノブイリ原発事故については、「高橋誠一郎 公式ホームページ」の「映画・演劇評」、「劇《石棺》から映画《夢》へ」を参照。

*2 『全集 黒澤明』第四巻、岩波書店、一九八八年、一四〇頁。

*3 都築政昭『黒澤明の遺言「夢」』、近代文芸社、二〇〇五年参照。

*4 『小林秀雄全集』第六巻、新潮社、一九六七年、四五頁、五三頁。

*5 (編)石割平、円尾敏郎、谷輔次『はじめに喜劇ありき』ワイズ出版、二〇〇五年、一五一頁。

*6 黒澤明・浜野保樹『大系 黒澤明』第四巻、講談社、二〇一〇年、八一六頁(以下、『大系 黒澤明』と略記して、巻数と頁数のみを記す)。

*7 中日新聞社会部『日米同盟と原発──隠された核の戦後史』東京新聞、二〇一三年参照。

*8 黒澤明研究会編『黒澤明 夢のあしあと』共同通信社、一九九九年、三六六頁。

*9 アルセーニエフ、長谷川四郎訳『デルスウ・ウザーラ──沿海州探検行』東洋文庫、一九六五年、三〇八頁、映画化に際しては日本語では発音しにくいことから、主人公のデルスウの名前はデルスと表記されたので、本書でも基本的にはデルスと記す。

*10 黒澤明研究会編『黒澤明 夢のあしあと』共同通信社、一九九九年、二八八頁。

*11 小林秀雄『考える人』春季号/新潮社、二〇一三年、四五頁。