(↑ 画像をクリックで拡大できます ↑)

はじめに ゴジラの咆哮と悲劇の誕生

ゴジラの咆哮がスクリーンで轟いたのは、原爆の千倍もの破壊力を持つ水爆「ブラボー」の実験の際にも、その威力が予測の三倍を超えたために、制限区域とされた地域をはるかに超える範囲が「死の灰」に覆われた一九五四年のことであった*1。映画《ゴジラ》の予告映画では「人類最後の日来る!」との文言も画面いっぱいに映し出されていたという*2。

このような時代状況にも言及しながら映画《ゴジラ》を製作した本多猪四郎監督はこう語っていた。「第一代のゴジラが出たっていうのは、非常にあの当時の社会情勢なり何なりが、あれ(ゴジラ)が生まれるべくして生まれる情勢だった訳ですね。…中略…ものすごく兇暴で何を持っていってもだめだというものが出てきたらいったいどうなるんだろうという、その恐怖」*3。

つまり、初代の映画《ゴジラ》は、第二次世界大戦後の冷戦の時代に人類が直面することとなった文明論的な課題を直視した映画だったのであり、ゴジラの凶暴で圧倒的な力は台風や海底火山の爆発などの、自然の驚異にもなぞらえられていた。しかも、ことに映画《モスラ》に特徴的なように、娯楽映画でありながら政治や社会への批判的な視点も色濃く持っていた。

それゆえ、本書の第一部では、映画《ゴジラ》から《シン・ゴジラ》までの「ゴジラ」の変貌を中心に核問題を扱ったポピュラー文化をも分析することによって、文明論的な視点から冷戦の時代からグローバリズムの時代にいたる「核エネルギーに対する日本人の意識の変化」を考察したい。

ところで、ウィリアム・M・ツツイは一九九〇年代頃までには、「日本のポップカルチャーにおいて、戦争の功績を祝福する表現を避けようという風潮がだいぶ薄れたが、それは何十年にもわたるゴジラ映画のおかげも少しあると言える」と書いている*4。

一九五四年の初代映画《ゴジラ》の後で生じたそのような「ゴジラ」の変貌は、明治維新一〇〇周年にあたる一九六八年を期に日本でも台頭してきたナショナリズムの問題とも深く関わっていると思える。

たとえば、一九五七年五月に岸信介首相は国会で、「『自衛』のためなら核兵器を否定し得ない」と答弁していたが、長編小説『坂の上の雲』の連載が始まった一九六八年の参院選で当選した作家の石原慎太郎(現「日本会議」代表委員)は、翌年の国会では「非核三原則」を「核時代の防衛に対する無知の所産」のせいだと批判していたのである*5。

さらに、産経新聞に連載された長編小説『坂の上の雲』(一九六八~七二)で、日清と日露戦争の勝利を描いていた作家の司馬遼太郎が亡くなった一九九六年に発行した『汚辱の近現代史』で教育学者の藤岡信勝は、湾岸戦争以後に「社会主義が崩壊し、冷戦が終結した今、日本をとりまく国際環境は根本的に変化した」と強調した*6。そして、長編小説『坂の上の雲』では「日本人が素朴に国を信じた時代があったこと、健康なナショナリズムに鼓舞されて、その知力と精力の限界まで捧げて戦い抜いた」明治の人々の姿が描かれているとし、自分たちの歴史認識は「司馬史観」と多くの点で重なると誇っていた*7。

同じような論調は、徳富蘇峰を「巧みな『物語』制作者」であるとし、「そうした『物語』によって提示される『事実』が、今日なお、われわれに様々なことを語りかけてくる」として、蘇峰の歴史観の現代的な意義を強調した坂本多加雄・「新しい歴史教科書を作る会」理事の見解にも強く響いている*8

多くの日本人が『永遠の0(ゼロ)』のような「美しい物語」に感動してしまうようになる遠因は、「テキスト」に描かれている事実ではなく、「テキスト」に感情移入して「主観的に読む」ことが勧められるようになってきた文学論や歴史教育にもあると思われる。

このことに注目しながら、『永遠の0(ゼロ)』を読み解くとき、「神風で戦死した海軍航空兵」だった実の祖父のことを知るために、戦友たちへの取材を孫の姉弟が進めるという構造を持つこの小説が「司馬史観」論争を巧みに取り入れて作られていることに気づく*9。

すなわち、ここでは戦時中の日本軍の「徹底した人命軽視の思想」が厳しく批判されている一方で、「君国の為めには、我が生命」などすべてを捧げることを大正の青年たちに求めた徳富蘇峰の思想がむしろ讃美されているのである*10。

しかし、司馬遼太郎自身は復古的な歴史理解には強い危機感を覚えていたようで、『坂の上の雲』執筆中の一九七〇年には「タダの人間のためのこの社会が、変な酩酊者によってゆるぎそうな危険な季節にそろそろきている」と書いていた*11。さらに、連載の終了後には太平洋戦争に突入する頃には「政治家も高級軍人もマスコミも国民も、神話化された日露戦争の神話性を信じきっていた」と書き、「その勝利の勘定書が太平洋戦争の大敗北としてまわってきたのは、歴史のもつきわめて単純な意味での因果律といっていい」と結んでいた*12。

これらの記述に注目するならば、「司馬史観」との同一性を僭称した藤岡信勝が司馬遼太郎の死後にこれらの論考を発表したのは、司馬自身から徹底的に批判されることを恐れたためではないかと思われる。

言論人・徳富蘇峰や作家・司馬遼太郎の歴史観に注目しながら、『永遠の0(ゼロ)』の構造や登場人物たちの発言を文学論的な手法で詳しく分析することにより、大ヒットしたこの小説が戦前の価値観への回帰を目指す「日本会議」のプロパガンダ小説ともいえるような性質を持っていることを明らかにしたい。

その作業をとおして、「戦前・戦中の思想と価値判断を継承」していながら、そのことを隠しつつ、戦前と同じような美しいスローガンによって、「日本国憲法」の「壊憲」を目指している「日本会議」と「安倍政権」の危険性をも浮かび上がらせることがすることができるだろう*13。

この意味で注目したいのは、「一番好きな映画」として黒澤映画《七人の侍》を挙げ、黒澤との対談では映画《夢》の水車小屋のシーンにも言及していた宮崎駿監督が、映画《永遠の0(ゼロ)》を「神話の捏造」と厳しく批判していたことである*14。

宮崎駿監督が一九九二年公開のアニメ映画《紅の豚》ですでに第一次世界大戦後のファシズムの問題をも示唆し、ゼロ戦を設計した堀越二郎を主人公とした映画《風立ちぬ》ではナチスドイツと同盟した当時の日本の問題もきちんと描いていたことを考慮するならば、この批判の意味は明確だろう。本文で詳しく分析するように、『永遠の0(ゼロ)』における新聞批判には、「弱肉強食の理念」を主張しプロパガンダの重要性を強調する一方で、新聞の客観的な報道を非難したヒトラーの『わが闘争』の論調を思い起こさせるのである。

しかも、『永遠の0(ゼロ)』では核の問題はまったく論じられていないが、社会的・文化的な背景をも読み解きながら映画《モスラ》(一九六一)を詳しく分析した小野俊太郎は、この映画と《風の谷のナウシカ》(一九八四)との関係を指摘するとともに、「風」や「気流」に注意を促して水爆実験の恐怖をテーマとした黒澤明監督の映画《生きものの記録》がこれら二つの作品を理解する上でも重要なことを指摘していた*15。

宮崎駿監督が『発光妖精とモスラ』の作者の一人である堀田善衛や司馬遼太郎など自分が敬愛していた作家たちとの鼎談集『時代の風音』を出していることや、「ゴジラ・シリーズ」の監督から降りた後、黒澤映画に演出補佐として参加していた本多猪四郎が、復員してきた将校が全滅した自分の小隊の部下たちの亡霊と出会うという映画《夢》の第四話「トンネル」だけでなく、原発事故の問題を描いた第六話「赤富士」にも深く関わっていたことを想起するならば、この指摘は説得力があるといえるだろう。

日本の近代化を主導した思想家の福沢諭吉は『文明論之概略』において、「智勇の向ふ所は天地に敵なく」、「山沢、河海、風雨、日月の類は、文明の奴隷と云う可きのみ」と断じていた*16。

このような福沢の「自然支配の思想」について比較文明学者の神山四郎は、「それが今日の経済大国をつくったのだが、また同時に水俣病もつくったのである」と厳しく批判していたが*17、映画《夢》の第八話でも水車小屋の老人は、「人間を不幸せにする様なものを一生懸命発明して得意になっている」知識人を批判するとともに、多くの人間が「その馬鹿な発明を奇跡の様」に有難がって、「自然が失われ、自分達も亡んで行くことに気がつかない」と語っているのである*18。

実際、二〇一五年には「世界終末時計」の時刻が冷戦期の一九四九年と同じ「残り三分」に戻ったと発表された*19。黒澤明が敬愛したドストエフスキーは長編小説『罪と罰』のエピローグで、「非凡人の思想」から「悪人」と見なした「高利貸しの老婆」の殺害を「正義」と見なしていた主人公が見た「人類滅亡の悪夢」を描いていたが*20、人類はその危険性と今も直面しているのである。

その一方で、「安全保障関連法案」が強行採決された以降の日本では、武器の輸出に踏み切るばかりでなく、核兵器の使用も法律的には可能だとする見解が示されるなど、憲法の「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」を全面否定するような政策が次々ととられている。それゆえ、憲法学者の小林節は、「法治国家の原則が失われており、専制政治の状態に近づいている。そういう状態に、我々は立っている」と書いているのである*21。

こうした政治的な手法だけでなく、安倍政権の閣僚の自然観も大きな問題と思える。宗教学者の島薗進は「国家神道」が「明治維新の国家デザインの延長上に生まれた」ことを指摘している*22。西欧列強に対抗する近代化政策の一環としてために導入された「国家神道」においては、大地や海などへの畏敬の念を持つ伝統的な神道ではなく、むしろ一九世紀的な自然支配の思想が強いと思われる。

本書では映画《ゴジラ》から映画《夢》を経て、映画《風立ちぬ》にいたる流れを考察することで、自然エネルギーを活用できる技術を持ちながら、地震や火山の活動が活発な日本で原発を再稼働させるだけでなく原発の輸出をはかり、核の時代にいまだに戦争という手段で問題を解決しようとすることの危険性を明らかにし、文明論的な視点からそれらの危機を克服する可能性を考察したい。

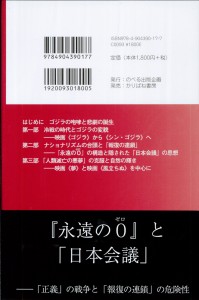

→『ゴジラの哀しみ――映画《ゴジラ》から映画《永遠の0(ゼロ)》へ』の目次

註

1 中日新聞社会部編『日米同盟と原発 隠された核の戦後史』東京新聞、二〇一三年、七二~七四頁。

2 小野俊太郎『ゴジラの精神史』彩流社、二〇一四年、八頁。

3 本多猪四郎・平田昭彦「対談 ステージ再録 よみがえれゴジラ」『初代ゴジラ研究読本』、洋泉社MOOK、二〇一四年、六九頁。

4 ウィリアム・M・ツツイ、神山京子訳『ゴジラとアメリカの半世紀』中央公論新社、二〇〇五年、一三〇頁。

5 山本昭宏『核と日本人 ヒロシマ・ゴジラ・フクシマ』中公新書、二〇一五年、一〇五頁。

6 藤岡信勝「はじめに」『汚辱の近現代史』徳間書店、一九九六年、五頁。

7 藤岡信勝「『司馬史観』の説得力」、前掲書、五九頁。

8 坂本多加雄『近代日本精神史論』講談社学術文庫、一九九六年、二八九~三一四頁。

9 百田尚樹『永遠の0(ゼロ)』講談社文庫、二〇一四年。

10 徳富蘇峰『大正の青年と帝国の前途』、筑摩書房、一九七八年、二八二頁。

11 司馬遼太郎「歴史を動かすもの」『歴史の中の日本』中央公論社、一九七四年、一一四~一一五頁。

12 司馬遼太郎「『坂の上の雲』を書き終えて」『歴史の中の日本』中央公論社、一九七四年、一〇五~一〇六頁。

13 山崎雅弘『日本会議 戦前回帰への情念』集英社新書、二〇一六年、一二二頁。

14 エンジョウトオル〈宮崎駿が百田尚樹『永遠の0』を「嘘八百」「神話捏造」と酷評〉、「リテラ」二〇一四年六月二〇日、デジタル版。初出は『ビジネスジャーナル』、二〇一三年九月。

15 小野俊太郎『モスラの精神史』講談社現代新書、二〇〇七年、二四八~二五〇頁。

16 『福沢諭吉選集』第四巻、岩波書店、一九八一年、一四四頁。

17 神山四郎、『比較文明と歴史哲学』刀水書房、一九九五年、一一五頁

18 『全集 黒澤明』第七巻、岩波書店、二〇〇二年、二六頁。

19 ハフィントンポスト日本版、〈「『終末時計』残り3分に 「原子力政策は失敗している」〉、二〇一五年一月二三日デジタル版。

20 ドストエフスキー、江川卓訳『罪と罰』(上中下)、岩波文庫、二〇〇〇年。

21 樋口陽一・小林節著『「憲法改正」の真実』集英社新書、二〇一六年、五頁。

22 島薗進・中島岳志著『愛国と信仰の構造』集英社新書、二〇一六年、一三二頁。

(2017年7月11日、青い字の箇所を訂正)

コメントを残す